Формирование личности в психологии: этапы и их особенности

В статье мы расскажем:

- Основные факторы формирования личности в психологии

- 3 фазы формирования личности в психологии

- Поэтапное формирование личности в психологии

- Теории формирования личности в психологии

- Формирование личности в отечественной и зарубежной психологии

- Формирование личностной зрелости в психологии

Формирование личности в психологии рассматривалось и изучалось долгие годы. Свои теории выдвигали как отечественные, так и зарубежные психологи. В целом, все они подразумевают прохождение человеком определенных этапов в процессе взросления и жизнедеятельности.

Чтобы добиться настоящего роста и стать зрелой личностью, необходимо знать об особенностях каждого этапа. Эти знания помогут подкорректировать те или иные способности, что немаловажно в современном мире.

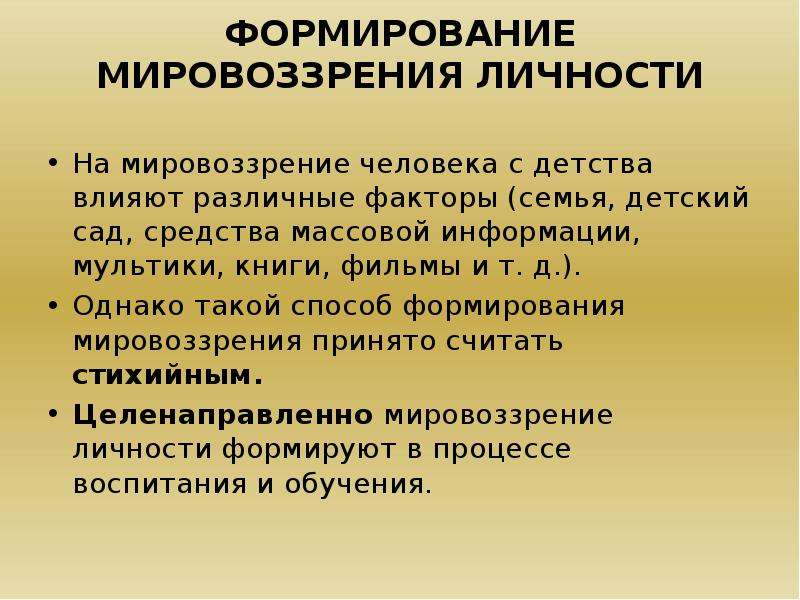

Основные факторы формирования личности в психологии

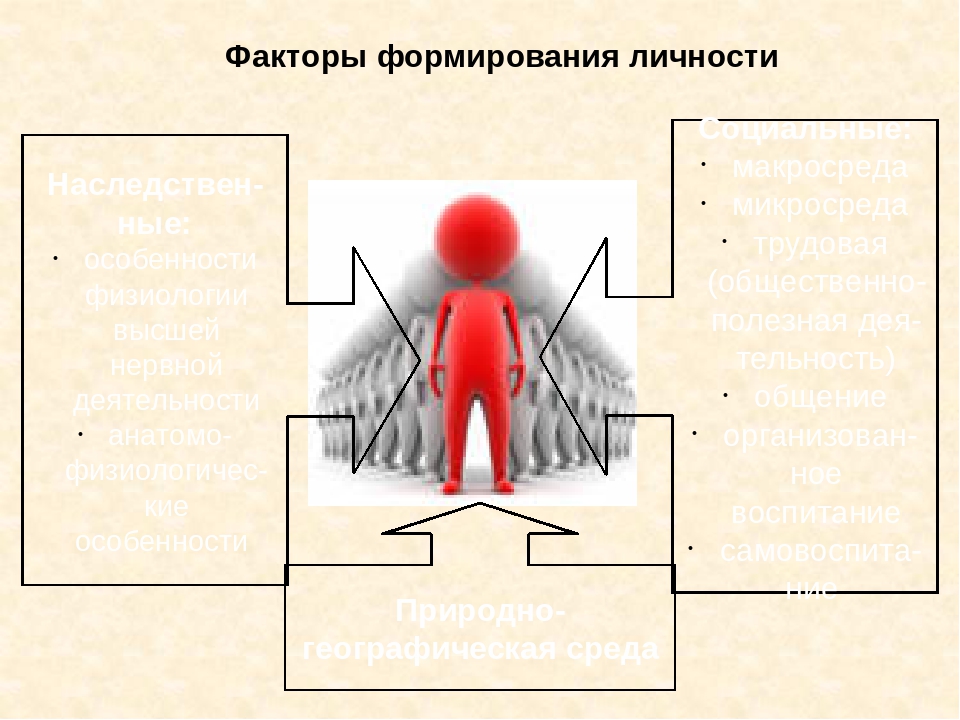

Во время становления личности индивид приобретает качества, сформировавшиеся у людей в процессе исторического развития. Но нужно понимать, что вероятность появления у человека конкретного качества зависит от целого ряда факторов.

Факторы формирования личности:

-

Воспитание в детстве и самовоспитание в зрелости.

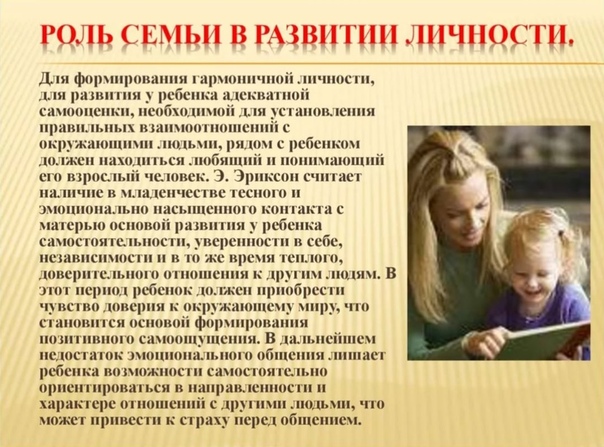

Ключевую роль в формировании личности в психологии принято отводить семье, поскольку именно на этот социальный институт возложена основная воспитательная функция.

Как правило, из полноценных и благополучных семей выходят гармонично развитые личности. Тогда как нерешенные в детском возрасте проблемы затрудняют дальнейший процесс развития индивида. Все мы изначально входим в общество и действуем в его рамках, придерживаясь принципов, которые были заимствованы нами от матери и отца.

Дети перенимают стили, модели поведения, роли, стратегии, тип мышления, выражение эмоций у тех взрослых, которые занимают важное место в их жизни. От родителей ребенок неосознанно наследует ценности и идеалы, положительные и отрицательные качества. Так, к последним могут относиться тревожность или мнительность.

-

Генетика.

На Земле не существует пары людей с абсолютно идентичным набором генов. Некоторая составляющая индивидуальности закладывается именно генетически, поэтому новорожденные способны выражать базовые эмоции, так как их темперамент уже определен.

Когда речь идет о генетике, роль семьи в формировании личности столь же важна, как и в процессе воспитания. Ведь некоторые психические заболевания передаются именно между родственниками. Тогда как референтные группы родных, друзей, коллег и других людей из близкого окружения оказывают социальное влияние на личность.

-

Опыт жизни.

Любое событие отражается на внутреннем мире человека, наиболее серьезный след оставляют знаковые происшествия. Нередко индивидуальный опыт влияет на дальнейший ход жизни. Дело в том, что в процессе формирования и развития личности в психологии происходит воспитание силы воли, характера, способностей, поиск мотивации.

-

Менталитет и культура.

Менталитет или «характер народа» во многом зависит от окружающей среды, климата, в условиях которых обычно живет группа людей. Так, южане более активны, темпераментны, склонны к выражению эмоций, чем жители северных регионов.

Культура, нравственные ценности, принятые в обществе правила прививаются с рождения и ведут к формированию личности. Поведение представителей одних культур более развязно, такие люди не скрывают свои естественные чувства, в то время как другим приходится сдерживать себя, жестко следовать установленным правилам поведения.

Все перечисленные факторы влияют на человека при каждом соприкосновении с непривычной социокультурной средой. На самом деле, формирование личности представляет собой изменения в результате вхождений в новую социальную общность. Индивидуальность может проявляться по-разному в конкретной среде – все зависит от того, насколько успешно индивид преодолевает три фазы развития.

3 фазы формирования личности в психологии

Становление личности предполагает прохождение таких фаз:

-

Необходимо принять нормы и формы деятельности, используемые в конкретной социальной группе. Иными словами, на данном этапе развития индивид делает все, чтобы стать похожим на окружающих.

-

Индивидуализация.

Теперь к человеку приходит понимание того, что он такой же, как все. Поэтому он старается найти свои особенности, стремится к персонализации.

-

Интеграция.

Данная фаза влияет как на формирование отдельной личности, так и на развитие общества в целом, в рамках которого действует человек. Последнему необходимо согласовать свою индивидуальность с окружением, проявлять только те отличительные качества, которые способны принести людям пользу – именно в этом заключается развитие индивида.

Если личность не прошла через эти фазы, ее принятие обществом оказывается невозможным. То есть происходит дезинтеграция человека – окружающие вытесняют его из своего круга или он изолируется по своей воле. В результате формирование личности останавливается и даже нередко поворачивается вспять. Возможна деградация человека, если он переходит к более ранним шагам собственного развития.

То есть происходит дезинтеграция человека – окружающие вытесняют его из своего круга или он изолируется по своей воле. В результате формирование личности останавливается и даже нередко поворачивается вспять. Возможна деградация человека, если он переходит к более ранним шагам собственного развития.

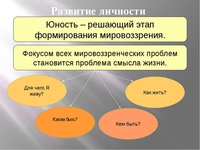

Поэтапное формирование личности в психологии

Принято выделять следующие этапы формирование личности в психологии:

-

Желание общения либо наоборот отстранения от людей, что закладывается еще в первый год жизни. Здесь в основу ложатся контакты с взрослыми, построенные на эмоциях.

-

Обретение самостоятельности и уверенности – проявляется в ребенке уже к трем годам за счет предметной деятельности, позволяющей познакомиться с окружающими малыша вещами.

-

Активное изучение мира, благодаря свойственной ребенку любознательности. На данном этапе, который длится до 13 лет, развиваются коммуникативные, трудовые навыки.

-

Половое созревание, выбор жизненных ценностей, профессии должно завершиться к 20 годам. Здесь ключевую роль играют интимное общение, учебно-профессиональная деятельность.

-

Воплощение планов, реализация собственных возможностей, получение удовольствия от результатов работы, воспитание детей– длится до 60 лет.

-

Заключительным этапом считается углубление в творчество, анализ и переосмысление жизни, поступков.

Получается, что личность и ее формирование не рассматривается в психологии как статичная структура. Наоборот, считается, что индивид в течение всей жизни проходит целый ряд этапов становления.

Теории формирования личности в психологии

Разные направления психологии по-своему рассматривают процесс формирования личности. Существуют психодинамические, гуманистические теории, теория черт, теория социального научения, пр.

Существуют психодинамические, гуманистические теории, теория черт, теория социального научения, пр.

Ряд теорий стал результатом экспериментов, тогда как другие остаются непроверенными практикой. Нужно понимать, что в некоторых учениях не рассматривается человеческая жизнь от рождения до смерти, так как считается, что формирование личности происходит в первые годы или до достижения совершеннолетия.

Наиболее целостной, включающей в себя сразу ряд позиций по данному вопросу считается теория американского психолога Эрика Эриксона. Он утверждал, что личность формируется по эпигенетическому принципу, то есть на протяжении всей жизни человек проходит восемь стадий развития. Причем такие стадии определяются генетически и не подвержены влиянию со стороны социальных факторов и даже самого индивида.

А именно:индивиду важно научиться удовлетворять свои потребности в той форме, которая не будет отвергнута обществом, и выработать защитные механизмы психики.

А именно:индивиду важно научиться удовлетворять свои потребности в той форме, которая не будет отвергнута обществом, и выработать защитные механизмы психики.

Гуманистические теории А. Маслоу и К. Роджерса противоречат позиции психоанализа и называют основой формирования личности появление у человека навыков самовыражения и самосовершенствования. В основе гуманистических теорий лежит идея самоактуализации, которая считается ключевой потребностью индивида. Развитие человека происходит за счет не инстинктивных потребностей, а высших духовных и социальных ценностей.

Формирование личности в психологии рассматривается как поиск человеком своего «Я», раскрытие внутреннего потенциала. В результате можно говорить об активном, творческом, непосредственном, честном индивиде, способном нести ответственность, свободном от шаблонов мышления, мудром, готовом принимать себя и окружающих со всеми недостатками.

Среди компонентов личности принято выделять такие свойства:

-

способности, то есть индивидуальные качества, от которых зависит возможность достижения успеха в какой-либо деятельности;

-

темперамент или врожденные особенности высшей нервной деятельности, определяющие реакции человека в социуме;

-

характер – это набор воспитываемых качеств, на основе которых устанавливается поведение по отношению к себе и окружающим;

-

воля или способность достигать поставленной цели;

-

эмоции, то есть душевные волнения, переживания;

-

мотивы, а именно стимулы, побуждающие человека к деятельности;

-

установки или убеждения, позиция по определенному вопросу.

Формирование личности в отечественной и зарубежной психологии

С точки зрения рассмотрения деятельности и формирования личности в психологии интересна теория Э. Эриксона. Считается, что человек проходит восемь стадий, на каждой из которых наблюдается конфликт между противоположными силами его личности. Благополучный исход влечет за собой развитие или формирование новых черт. В обратной ситуации наблюдается невроз и дезадаптация.

Формирование личности в психологии по Э. Эриксону предполагает этапы, где возникают следующие противоречия:

-

доверие и недоверие к окружающему миру – длится от рождения до года;

-

независимость и стыд, сомнения – до 3 лет;

-

инициативность и чувство вины – в период от 4 до 5 лет;

-

трудолюбие и ощущение неполноценности – 6–11 лет;

-

осознание принадлежности к определенному полу и непонимание свойственного ему поведения – от 12 до 18 лет;

-

стремление к интимным отношениям и чувство изолированности от окружающих – этап ранней взрослости;

-

жизненная активность и сосредоточенность на своих проблемах, потребностях, интересах – наблюдается во время средней взрослости;

-

ощущение полноты жизни и отчаяние– поздняя взрослость.

Российский психолог В. И. Слободчиков рассматривал формирование личности с точки зрения развития субъектности по отношению к собственному поведению человека и предполагал наличие таких этапов:

-

Оживление (до года).

В этот период ребенок знакомится со своим телом, осознает его, что проявляется как двигательные, сенсорные действия, общение.

-

Одушевление (от 11 месяцев до 6,5 года).

Начинается самоопределение человека в мире – малыш учится ходить, пользоваться предметами, постепенно осваивает культурные навыки, способности. К трем годам он понимает свои желания, возможности, поэтому в его речи появляется формулировка «я сам».

-

Персонализация (от 5,5 года до 13–18 лет).

Теперь человек начинает считать себя реальным или потенциальным творцом собственной жизни.

Общаясь с ровесниками и старшими, он выстраивает свою идентичность, постепенно осознает, что сам отвечает за свое будущее.

Общаясь с ровесниками и старшими, он выстраивает свою идентичность, постепенно осознает, что сам отвечает за свое будущее.

-

Индивидуализация (от 17–21 года до 31–42 лет).

Происходит присвоение и индивидуализация существующих в обществе ценностей на основании собственного мировоззрения, позиции. Индивид борется с групповыми ограничениями, оценками других людей, отходит от стереотипов, чужих мнений, давления. На этом этапе он учится принимать или отказываться от того, что дает ему мир.

-

Универсализация (от 39–45 лет и далее).

Здесь личность выходит за пределы индивидуальности на уровень экзистенциальности. Теперь человек воспринимает себя в качестве составляющей всего человечества в контексте мировой истории.

Формирование личности непосредственно связано с возрастными изменениями. Но указанные сроки дают большой временной разброс, и чем старше человек, тем шире разброс личностного развития – в народе это принято характеризовать как «развит не по годам» либо наоборот «застрял в развитии». Хотя на самом деле, никакого застревания нет, просто существуют отличия между физическим и личностным ростом.

Хотя на самом деле, никакого застревания нет, просто существуют отличия между физическим и личностным ростом.

Также развитие личности нередко расценивается как изменение индивидуального психологического пространства человека, куда включены:

-

тело;

-

окружающие значимые предметы;

-

привычки;

-

отношения, связи;

-

ценности.

Нужно понимать, что перечисленные составляющие появляются не сразу, а в процессе физического взросления– все элементы невозможно найти в ребенке. Чтобы личность могла благоприятно развиваться, перечисленные выше компоненты должны оставаться неприкосновенными.

Формирование личностной зрелости в психологии

Особенности развития человека предполагают наличие факторов, определяющих зрелость личности в целом и ее отдельных составляющих. Ряд авторов полагает, что зрелость и завершение развития некоторых функций сопряжены с возрастной и психической зрелостью.

Ряд авторов полагает, что зрелость и завершение развития некоторых функций сопряжены с возрастной и психической зрелостью.

Хотя формирование личности в психологии происходит на протяжении всей жизни, выделяют ряд факторов, по которым можно судить о достижении плата зрелости. После этого этапа принято говорить о начале индивидуального пути развития.

О личностной зрелости можно судить по таким качествам:

-

Ответственность за собственное поведение, решения, максимальное количество контактов с ближайшим окружением. Формирование ответственности возможно только после отказа от инфантильности, ведь последняя служит признаком отсутствия зрелости. Стоит понимать, что на данном этапе человек также обладает свободой выбора пути, вариантов развития событий.

-

Терпимость приобретает особую выраженность, так как позволяет устанавливать гармоничные отношения в социуме.

Не менее важно терпение, которое дает возможность индивиду добиваться результатов, требующих продолжительной работы.

Не менее важно терпение, которое дает возможность индивиду добиваться результатов, требующих продолжительной работы.

-

Саморазвитие и самоактуализация, необходимые для постоянного углубления и расширения знаний. В норме речь идет о внутренней потребности личности, но при неразвитой внутренней структуре приходится говорить о необходимости, вызванной внешними требованиями.

-

Позитивное отношение к событиям, внешнему и внутреннему миру.

Формирование личности в психологии и ее становление идет постоянно, не прерываясь, при этом ряд этапов считается обязательным, так как зависит от биологических факторов и действующих в обществе правил. Тем не менее, развитие личности может обретать любые формы.

На сегодняшний день личность формируется в основном за счет социального окружения. Интересно, что традиционные формы воздействия претерпели некоторые изменения – теперь не только задействуется непосредственное воспитание, но и существенную роль приобретает влияние интерактивной среды взаимодействия.

Становление личности. Агенты социализации — урок. Обществознание, 8 класс.

Становление личности человека

Как ты уже знаешь, социальная сущность человека, его личность формируется в процессе социализации, то есть вхождения в состав общества на правах полноправного члена. При этом у человека безусловно сохраняются его индивидуальные черты, влияющие на его личностное развитие.

Сам процесс формирования личности начинается ещё в детском возрасте и состоит из трёх основных фаз, или стадий, этапов.

Ещё в младенческом возрасте, при непосредственном общении со взрослыми, ребёнок начинает делать первые шаги в своём личностном развитии.

Постепенно он усваивает те нормы и правила, которые действуют в группе, в которой он находится. Он начинает подражать членам этой группы, овладевая формами деятельности, характерными для них. Ребёнок приспосабливается к новым для него людям, условиям и обстоятельствам. Так проходит первый этап становления личности — адаптация.

Адаптация (от позднелат. adaptatio — приспособление) — это процесс психологической включаемости индивида в систему социально-деятельностных отношений.

Индивид стремится в некоторой степени становиться таким же, как и все остальные люди.

С возрастом, постепенно осознавая свою индивидуальность, подросток пытается найти возможность проявить её в ходе взаимодействия с другими людьми. В этот период его перестаёт устраивать то, что он «как все», и он активно стремится к персонализации, то есть к выделению себя среди остальных. Для индивида в этом состоянии крайне важно, чтобы общество заметило, оценило и признало именно его индивидуальность, непохожесть на остальных. Это второй этап развития личности — индивидуализация.

Индивидуализация (от лат. individuum — неделимое) — это процесс выделения человека из общества как относительно самостоятельного субъекта.

Третий этап — самый длительный и охватывает большую часть жизни человека. Он определяет не только развитие индивида, но и развитие того общества, в котором он находится. Человек развивается и совершенствуется как личность, согласовывая свою индивидуальность с запросами общества, и проявляет её на пользу обществу. Этот этап называется интеграцией.

Человек развивается и совершенствуется как личность, согласовывая свою индивидуальность с запросами общества, и проявляет её на пользу обществу. Этот этап называется интеграцией.

Интеграция (от лат. integratio — восстановление, восполнение) — процесс упрочения имеющихся и создание новых связей человека с социумом, обеспечивающий его включённость в основные сферы жизнедеятельности.

Все эти этапы или фазы становления личности человека очень важны для его успешной жизнедеятельности в обществе. К сожалению, иногда успешное и своевременное прохождение этих фаз бывает осложнено. В этом случае между человеком и обществом может возникнуть недопонимание или даже конфликт. Это называется дезинтеграцией.

Дезинтеграция (от лат. de(s) — отмена, устранение \(+\) integratio — восстановление) — нарушение единства или слаженности взаимодействия человека и общества.

В этом случае человек либо не воспринимается обществом, либо же сам старается изолироваться от людей, свести контакты с ними к минимуму. Формирование его личности приостанавливается или даже поворачивается вспять. В этом случае можно говорить о его деградации.

Формирование его личности приостанавливается или даже поворачивается вспять. В этом случае можно говорить о его деградации.

Деградация (от лат. degradatio — снижение) — обратное развитие личности, ослабление активности человека, его работоспособности и психической уравновешенности.

Иными словами, личность человека претерпевает весьма печальные изменения: пропадают его умения, понижается умственная работоспособность, уходят светлые, позитивные чувства.

Агенты социализации

Сам процесс социализации, о котором ты уже знаешь, невозможен без деятельности самого человека. Однако и без ответной деятельности общества он тоже не состоится. На становление личности человека влияет очень много факторов. Эти факторы называются агентами социализации.

Агенты социализации — это отдельные люди, группы или организации, которые влияют на освоение индивидом социальных ролей, участвуя в его личностном становлении.

Агентов социализации можно разделить на агентов первичной социализации и агентов вторичной социализации.

Обрати внимание!

К агентам первичной социализации относятся те, кто оказывает непосредственное воздействие на человека.

Это в первую очередь семья или лица, её заменяющие, друзья и т. д.

Обрати внимание!

К агентам вторичной социализации можно отнести тех, кто влияет на человека через формально-деловые отношения.

К ним относятся: официальные учреждения, администрация школы, например, церковь, армия и т. д.

Очевидно, что в период детства человека, во время этапа адаптации, самой значительной будет роль семьи или лиц, её заменяющих. А вот с возрастом эта роль понижается, и на первый план выходят иные агенты социализации.

Обрати внимание!

На разных этапах социализации роль агентов неодинакова.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА КАК СПОСОБНОСТЬ К ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ | Опубликовать статью ВАК, elibrary (НЭБ)

Попович А. П.

Кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Н. Ельцина

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА КАК СПОСОБНОСТЬ К ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ

Аннотация

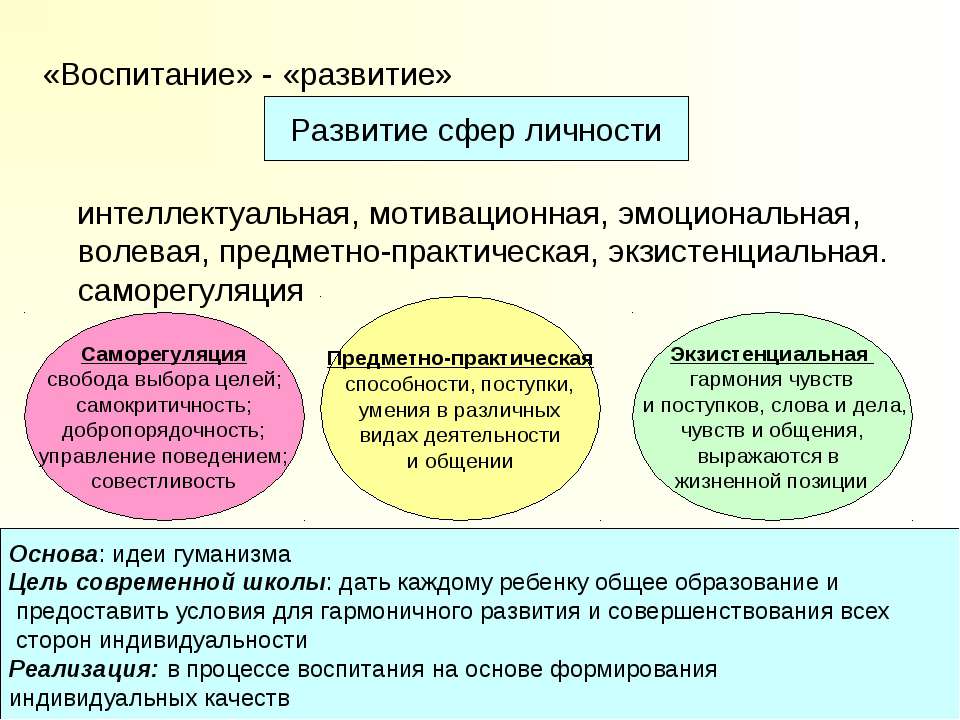

На обсуждение выносятся вопросы преодоления проблем и противоречий при создании условий для формирования и развития человека как личности и невозможностью самой системы воспитания и образования обеспечить процессы становления гармоничной личности. Воспитание – это универсальный процесс становления Человека, формирование его духовного стержня. Утрата морально-этического действующего начала в современных общественных отношениях показана как реальная угроза самоуничтожения человечества. Является проблемой интеграция личности в общество, в котором государственные отношения выстраиваются, исходя из понимания выгоды, государственных интересов и юридического права.

Ключевые слова: воспитание, общество, самоактуализация личности, образование, интеграция, нравственные ценности, духовность, правовые основы.

Popovich A.P.

PhD in Pedagogy, Associate professor, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin»

MODERN MAN PERSONALITY FORMATION AS A CAPACITY FOR INTEGRATION IN THE SOCIETY

Abstract

Discussion raises questions of overcoming problems and contradictions in creating conditions for the formation and development of a person as a personality and the inability of upbringing system and education to ensure the development of a harmonious personality. Upbringing is a universal process of becoming a Man, the formation of his spiritual core. The loss of moral and ethical principle in modern social relations is shown as a real threat to the self-destruction of mankind. The problem is in personality integration into a society in which state relations are built on the basis of benefits, state interests and legal rights.

Keywords: upbringing, society, self-actualization of the person, education, integration, moral values, spirituality, legal basis.

Современный человек сегодня вынужден сталкиваться с глобальными проблемами практически во всех сферах жизнедеятельности, общественной, экономической, политической и др. Обострившийся кризис общества практически на всех континентах ставит перед педагогической общественностью, воспитателями, учителями, сложнейший вопрос: каким должен быть современный человек, ученик, ребенок? Идеи великих гуманистов и филантропов «не канули в прошлое», но вряд ли они в «чистом» виде могут лечь в основу воспитания человека третьего тысячелетия. Гуманизм, как основа воспитательного процесса, даже во вполне благополучной Европе, сталкивается с необходимостью преодоления проблем и противоречий, создания условий для формирования и развития человека как личности и невозможностью самой системы воспитания и образования обеспечить эти процессы становления. Гуманистический подход понимается как обращение к человеку, уважение его достоинства, доверия к нему, принятие его личностных целей, запросов, интересов, создание условий для раскрытия его способностей [1]. Но давайте будем объективными, сможет ли молодой человек, воспитанный на таких принципах, адаптироваться в современном социуме? Маловероятно. Утверждение о том, что в последние годы гуманизм в воспитательно-образовательной системе стал ведущим, а с другой стороны – терроризм, религиозный радикализм, обострившиеся межэтнические конфликты требуют от педагогов воспитания не только гуманистических взглядов детей, но и способностей современного человека отстоять, защитить свою собственную культуру, нравственность. А этого нельзя добиться только лишь усилиями гуманистического компонента формирования личности. Да у нас, как у наследников советской педагогики, существует облик «советского человека», гармонично развитой личности, воспитанного на принципах глубочайшего патриотизма и любви к Родине [2].

Гуманистический подход понимается как обращение к человеку, уважение его достоинства, доверия к нему, принятие его личностных целей, запросов, интересов, создание условий для раскрытия его способностей [1]. Но давайте будем объективными, сможет ли молодой человек, воспитанный на таких принципах, адаптироваться в современном социуме? Маловероятно. Утверждение о том, что в последние годы гуманизм в воспитательно-образовательной системе стал ведущим, а с другой стороны – терроризм, религиозный радикализм, обострившиеся межэтнические конфликты требуют от педагогов воспитания не только гуманистических взглядов детей, но и способностей современного человека отстоять, защитить свою собственную культуру, нравственность. А этого нельзя добиться только лишь усилиями гуманистического компонента формирования личности. Да у нас, как у наследников советской педагогики, существует облик «советского человека», гармонично развитой личности, воспитанного на принципах глубочайшего патриотизма и любви к Родине [2]. Откровенно могу сказать о своей «близости» именно к такому типу людей, но осознаю, что «он» уже в прошлом. Удивление вызывает псевдо-патриотизм педагогов, создающих и пропагандирующих образ «новых русских» или «настоящего украинца», европейца. Думаю, что сегодня надо говорить о необходимости воспитания и способности к интеграции «человека мира». Определение далеко не ново. Предвижу, что государственные деятели меня могут дополнить – «а где гражданственность, патриотизм?» Конечно, я лично именно за такие формы и принципы воспитания, но это уже прерогатива государства [3]. Платные секции, кружки, репетиторство, пособия и арендованные учебники, вряд ли будут способствовать формированию у детей высокой гражданской позиции. До сих пор с восторгом открываю для себя величайшего педагога двадцатого столетия А.С. Макаренко. Многое использовал бы в современной школе из его педагогического наследия, но за окном «иные времена». Ю.В. Азаров, величайший педагог-гуманист современности, сердцем и душой воспринимающийся учителями и родителями в «чистом виде», тоже не решит проблемы воспитания.

Откровенно могу сказать о своей «близости» именно к такому типу людей, но осознаю, что «он» уже в прошлом. Удивление вызывает псевдо-патриотизм педагогов, создающих и пропагандирующих образ «новых русских» или «настоящего украинца», европейца. Думаю, что сегодня надо говорить о необходимости воспитания и способности к интеграции «человека мира». Определение далеко не ново. Предвижу, что государственные деятели меня могут дополнить – «а где гражданственность, патриотизм?» Конечно, я лично именно за такие формы и принципы воспитания, но это уже прерогатива государства [3]. Платные секции, кружки, репетиторство, пособия и арендованные учебники, вряд ли будут способствовать формированию у детей высокой гражданской позиции. До сих пор с восторгом открываю для себя величайшего педагога двадцатого столетия А.С. Макаренко. Многое использовал бы в современной школе из его педагогического наследия, но за окном «иные времена». Ю.В. Азаров, величайший педагог-гуманист современности, сердцем и душой воспринимающийся учителями и родителями в «чистом виде», тоже не решит проблемы воспитания. Поэтому все наши мысли, исследования, теории, эксперименты ведут нас к истокам, что вполне закономерно, к священным книгам – «Библии», Корану, Талмуду, в которых излагались нормы поведения, детализированные наставления о том, как себя должны вести дети и родители. Античные мыслители Сократ, Платон и др. сформировали некоторые общие теоретические положения педагогики. Методологические позиции Демокрита и Сократа обозначили два различных подхода в воспитании, актуальных и сегодня [4]. Период средневековья до Нового времени тоже прошел под знаком соперничества спартанской и афинской систем воспитания. И, наконец, идеи Я.А. Коменского созвучны с идеями Сократа и Платона.

Поэтому все наши мысли, исследования, теории, эксперименты ведут нас к истокам, что вполне закономерно, к священным книгам – «Библии», Корану, Талмуду, в которых излагались нормы поведения, детализированные наставления о том, как себя должны вести дети и родители. Античные мыслители Сократ, Платон и др. сформировали некоторые общие теоретические положения педагогики. Методологические позиции Демокрита и Сократа обозначили два различных подхода в воспитании, актуальных и сегодня [4]. Период средневековья до Нового времени тоже прошел под знаком соперничества спартанской и афинской систем воспитания. И, наконец, идеи Я.А. Коменского созвучны с идеями Сократа и Платона.

Приоритет воспитания над обучением, значимость нравственного воспитания и преимущества индивидуального подхода семейного воспитания над общественным, провозглашенным Дж. Локком, нашедшими отражение в работах Дидро и Песталоцци, говорят о гуманистической направленности педагогической мысли Нового времени. Вместе с тем, нельзя забывать о природной доброте человека [5]. Но современная школа явно недооценивает значимость и значение в процессе гармоничного воспитания человека трудовой деятельности. К сожалению, приходится констатировать факт того, что педагоги, в большинстве своем, отвергают возрастающую роль различного труда во всем его многообразии. «Трудовые школы» Г. Кершенштейнера не в почете, а «идеологи» сегодня напоминают, что ручной труд в древности был уделом рабов, и значимость его в практическом применении сегодня невысока и низкооплачиваемая. Но можно ли вести речь о гармоничном воспитании современного человека без трудового? Анализ теоретического наследия К. Маркса, А. С. Макаренко, Н. К. Крупской, В.А. Сухомлинского, П.Ф. Лесгафта, Дж. Дьюи, К.Д. Ушинского подтверждают незыблемость постулата обучения на основе труда и трудового воспитания [6]. Поиск иных путей формирования подрастающего поколения неперспективен. Государственная политика в области образования всячески этому должна способствовать, создавая материальную базу для воспитания гражданина, патриота, гармонично развитой личности [6].

Но современная школа явно недооценивает значимость и значение в процессе гармоничного воспитания человека трудовой деятельности. К сожалению, приходится констатировать факт того, что педагоги, в большинстве своем, отвергают возрастающую роль различного труда во всем его многообразии. «Трудовые школы» Г. Кершенштейнера не в почете, а «идеологи» сегодня напоминают, что ручной труд в древности был уделом рабов, и значимость его в практическом применении сегодня невысока и низкооплачиваемая. Но можно ли вести речь о гармоничном воспитании современного человека без трудового? Анализ теоретического наследия К. Маркса, А. С. Макаренко, Н. К. Крупской, В.А. Сухомлинского, П.Ф. Лесгафта, Дж. Дьюи, К.Д. Ушинского подтверждают незыблемость постулата обучения на основе труда и трудового воспитания [6]. Поиск иных путей формирования подрастающего поколения неперспективен. Государственная политика в области образования всячески этому должна способствовать, создавая материальную базу для воспитания гражданина, патриота, гармонично развитой личности [6].

Обозначив проблемы которые есть сегодня в воспитании человека, я особо хочу подчеркнуть ту роль и значимость, которые играют в этой связи воспитание у человека здорового образа жизни, сохранение социального и индивидуального здоровья. Ситуация в современной России, и не только, складывается таким образом, что численность учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе, за последние 10-15 лет увеличилась в два раза. В вузах эта цифра приближается к 35%. Положение в общеобразовательных учреждениях еще более удручающее. Официальная статистика говорит о том, что ухудшение состояния здоровья населения является прямой угрозой безопасности государства [7].

В современном обществе традиционно и совершенно справедливо бытует мнение о большом влиянии на гармоничное развитие и воспитание, физической культуры. Но необходимо признать, что проблемы воспитания у человека физического и социального здоровья, носят многоуровневый, интегративный характер и только лишь усилиями представителей физической культуры и спорта они не решаются. Популярное в последнее время понятие «социальное здоровье» в значительной мере характеризует экономический и социальный потенциал страны, исторически обусловленный воздействием различных факторов окружающей среды, менталитетом и образом жизни населения, позволяющих обеспечить оптимальный уровень качества и безопасности жизни граждан, семьи, общества [8].

Популярное в последнее время понятие «социальное здоровье» в значительной мере характеризует экономический и социальный потенциал страны, исторически обусловленный воздействием различных факторов окружающей среды, менталитетом и образом жизни населения, позволяющих обеспечить оптимальный уровень качества и безопасности жизни граждан, семьи, общества [8].

Сегодня можно прямо говорить об угрозе существования людей, по информации Римского клуба, по сути, являющейся причиной большинства остальных глобальных проблем – это утрата морально-этического действующего начала в общественных отношениях, что при существующих возможностях научного, технического, информационного потенциала делает реальным самоуничтожение человечества. Тысячелетиями народная мудрость, религиозные учения вырабатывали правила взаимоотношений человека с самим собой, окружающими людьми, с природой. А быть Человеком общественным – заложено в нашей природе: не развиваются психика и интеллект у детей, воспитывающихся не в человеческом обществе, и дичают люди, оказывающиеся в силу обстоятельств без общения с другими людьми. Но современные средства коммуникаций ограничивают прямое «живое» общение человека в социуме, и, тем не менее, процессы глобализации продолжают объединение человечества [2].

Но современные средства коммуникаций ограничивают прямое «живое» общение человека в социуме, и, тем не менее, процессы глобализации продолжают объединение человечества [2].

Только лишь воспитанием вырабатывались, по большей мере, те качества характера, от которых зависели взаимоотношения с окружающими . В то же время всегда существовало стремление ограничить масштабы и качественное содержание этой общности делением, которое сегодня выражается в гражданской, корпоративной, национальной и конфессиональной идентификации. Взаимоотношения между людьми, с древнейших времён осознания ими своей человеческой сущности, до сих пор регулируются всё-таки морально-этическими нормами, базирующимися на представлениях о справедливости, то отношения между государствами и корпорациями выстраиваются, исходя из понимания выгоды, государственных интересов, в лучшем случае, на основании юридического права. Да, мы можем объяснить существование и проявление в различных формах человеческого вандализма, мошенничества, корысти и моральных извращений предвзятой установкой сознания тем, что греховна сама природа человека. Однако из истории можно извлечь примеры не только жестокости, но и беззаветного противостояния ей, служения добру и справедливости даже ценой утраты благополучия, здоровья и самой жизни [8]. Такие примеры, когда речь идёт о серьёзных страданиях, мучениях, нельзя объяснить влиянием только общественного мнения. Нет, здесь внутренне присущие личности качества характера и поведения, сформированные воспитанием. И.П. Павлов определил воспитание как «механизм обеспечения сохранения исторической памяти популяции». Действительно, мы можем вести о генетической памяти, которые основываются на условном рефлексе подражания для адаптации к окружающей среде. Цель воспитания – выживание и развитие. Необходимо говорить также о том большом влиянии, которое оказывается на человека извне, то есть, государственными и общественными институтами воспитания, что, в общем, соответствует целям не только предшествующих форм цивилизации, но и нашему сегодняшнему «рыночному» обществу [9]. В нем произошел надлом специальных институтов воспитания (семья, школа), но зато очень действенны влияющие непосредственно и актуально реалии выживания и адаптации к различным срезам социума и современные средства коммуникации.

Однако из истории можно извлечь примеры не только жестокости, но и беззаветного противостояния ей, служения добру и справедливости даже ценой утраты благополучия, здоровья и самой жизни [8]. Такие примеры, когда речь идёт о серьёзных страданиях, мучениях, нельзя объяснить влиянием только общественного мнения. Нет, здесь внутренне присущие личности качества характера и поведения, сформированные воспитанием. И.П. Павлов определил воспитание как «механизм обеспечения сохранения исторической памяти популяции». Действительно, мы можем вести о генетической памяти, которые основываются на условном рефлексе подражания для адаптации к окружающей среде. Цель воспитания – выживание и развитие. Необходимо говорить также о том большом влиянии, которое оказывается на человека извне, то есть, государственными и общественными институтами воспитания, что, в общем, соответствует целям не только предшествующих форм цивилизации, но и нашему сегодняшнему «рыночному» обществу [9]. В нем произошел надлом специальных институтов воспитания (семья, школа), но зато очень действенны влияющие непосредственно и актуально реалии выживания и адаптации к различным срезам социума и современные средства коммуникации. Человек по своей сущности и глубине, в процессе своей жизнедеятельности осваивает культуру, традиции, ценности, нормы общества. В процессе воспитания взаимодействуют личность, семья, государственные и общественные институты, учебно-воспитательные учреждения, средства массовой информации и др. На наш взгляд, воспитание это во многом мотивационная составляющая, побуждающая ребенка активно стремиться к познанию, творчеству, справедливости, альтруизму, здоровому образу жизни, совершенствованию, личностному росту. Велика роль и значение организации воспитывающей окружающей среды, родительского и педагогического сопровождения, помощи ребёнку в этом процессе. Важен также опыт поколений передаваемых от старших к младшим. Можно обобщить: воспитание – это приобщение ребенка и молодого человека к культурной жизнедеятельности посредством влияния старших поколений на младшие. Н.Н. Никитина (Ульяновск): «Сущность, основное назначение воспитания – в формировании духовного стержня человека – его внутреннего духовного мира, который проявляется в системе его эмоционально-ценностных отношений к окружающему миру и к самому себе».

Человек по своей сущности и глубине, в процессе своей жизнедеятельности осваивает культуру, традиции, ценности, нормы общества. В процессе воспитания взаимодействуют личность, семья, государственные и общественные институты, учебно-воспитательные учреждения, средства массовой информации и др. На наш взгляд, воспитание это во многом мотивационная составляющая, побуждающая ребенка активно стремиться к познанию, творчеству, справедливости, альтруизму, здоровому образу жизни, совершенствованию, личностному росту. Велика роль и значение организации воспитывающей окружающей среды, родительского и педагогического сопровождения, помощи ребёнку в этом процессе. Важен также опыт поколений передаваемых от старших к младшим. Можно обобщить: воспитание – это приобщение ребенка и молодого человека к культурной жизнедеятельности посредством влияния старших поколений на младшие. Н.Н. Никитина (Ульяновск): «Сущность, основное назначение воспитания – в формировании духовного стержня человека – его внутреннего духовного мира, который проявляется в системе его эмоционально-ценностных отношений к окружающему миру и к самому себе». Воспитание – это универсальный процесс становления Человека, длительность которого, уровень достигаемой зрелости зависят от личностных потенций. Сегодня школьный учитель и педагог открещивается от воспитания. Ссылаясь на то что он носитель знаний, то есть образования, а воспитанием должна заниматься семья и родители. И в самом деле, нужно ли образовательным учреждениям заниматься воспитанием? Не становится ли таким образом институт государственного воспитания механизмом манипулирования, формирования адаптированных под социальный заказ индивидов с ущербным процессом саморазвития и самоактуализации? А как сейчас, опять-таки по факту, происходит социализация детей и молодежи в нашем обществе, где практически почти не присутствует государственное воспитание?

Воспитание – это универсальный процесс становления Человека, длительность которого, уровень достигаемой зрелости зависят от личностных потенций. Сегодня школьный учитель и педагог открещивается от воспитания. Ссылаясь на то что он носитель знаний, то есть образования, а воспитанием должна заниматься семья и родители. И в самом деле, нужно ли образовательным учреждениям заниматься воспитанием? Не становится ли таким образом институт государственного воспитания механизмом манипулирования, формирования адаптированных под социальный заказ индивидов с ущербным процессом саморазвития и самоактуализации? А как сейчас, опять-таки по факту, происходит социализация детей и молодежи в нашем обществе, где практически почти не присутствует государственное воспитание?

К примеру, проблема укрепления здоровья нации, народов, государственными чиновниками, особенно из стран Восточной Европы решается очень просто, считая, что проблемы здоровья в недостаточной мотивации своих граждан к двигательной деятельности [10]. Но это глубочайшее заблуждение. Проблема воспитания подрастающего поколения не только в противодействии гиподинамии, а существующая прямая зависимость от следующих факторов, которые не решаются гуманитарными государственными структурами:

Но это глубочайшее заблуждение. Проблема воспитания подрастающего поколения не только в противодействии гиподинамии, а существующая прямая зависимость от следующих факторов, которые не решаются гуманитарными государственными структурами:

- экология;

- низкое недостаточное медицинское обслуживание;

- наследственность (генетика)

- социально-экономические, геополитические факторы;

- широкое распространение среди молодежи вредных привычек;.

Создавая воспитательные, образовательные программы, выстраивая ориентиры гражданского воспитания, мы должны понимать, что колоссальное влияние на формирование человека оказывают:

- менталитет населения (национальный характер),

- образ жизни населения;

- социально-экономические, геополитические, географические, культурно-исторические, религиозные и др. факторы [9].

Необходимо учитывать либеральную глобализацию и ее воздействие воспитательного характера на человека. Культивируемое потребление, создает современный тип социальной личности-приобретателя, циника, прагматика. Соответственно, очень близка для такого общества грань энтропии и саморазрушения. Слагаемые части гармоничного воспитания человека, начиная с детства, основываются на родительской любви, здоровом питании, стимулирующей роли физической культуры и комфортной социальной среде. К сожалению, особенно молодые семьи, не всегда имеют такие возможности, плюс к этому, приоритетность молодежи в получении образования, развития собственной карьеры, не способствуют воспитанию своих детей, формированию целостной социальной личности [2].

Культивируемое потребление, создает современный тип социальной личности-приобретателя, циника, прагматика. Соответственно, очень близка для такого общества грань энтропии и саморазрушения. Слагаемые части гармоничного воспитания человека, начиная с детства, основываются на родительской любви, здоровом питании, стимулирующей роли физической культуры и комфортной социальной среде. К сожалению, особенно молодые семьи, не всегда имеют такие возможности, плюс к этому, приоритетность молодежи в получении образования, развития собственной карьеры, не способствуют воспитанию своих детей, формированию целостной социальной личности [2].

В условиях либеральной глобализации и дегуманизации современного общества, значительная роль в воспитательном процессе отводится формированию воспитания здорового образа жизни и социальной зрелости человека, как в семье, так и образовательной системой в целом. Именно от этого союза зависит будущее подрастающего поколения и общества в целом.

Список литературы / References

- Сухомлинский В.

А. Духовный мир школьника. / В. А. Сухомлинский // Госучпедиздат, Минпросвещения РСФСР. – Москва – 1961. – 220 с.

А. Духовный мир школьника. / В. А. Сухомлинский // Госучпедиздат, Минпросвещения РСФСР. – Москва – 1961. – 220 с. - Сергеева В. П. Основы семейного воспитания. / В. П. Сергеева // М.: Академия, 2010. – 192с.

- Кадцын Л. М. Основы педагогики в профессиональном образовании. / Л. М. Кадцын, В. И. Пачиков // Монография. – Екатеринбург.: РГППУ,2012. – 392 с.

- Коровин С. С. Физическая культура и личность. / С. С. Коровин, В. А. Востриков, О. И. Тихомиров // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Оренбург. – 2004. – 288 с.

- Вышеславцев Б. П. Этика преображенного эроса. / Б. П. Вышеславцев // М.: Республика, 1994. – 368 с.

- Ушинский К. Человек как предмет воспитания. / К. Ушинский // М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004.– 576 с.

- Николаев Ю. М. Содержание и виды физкультурно–спортивной деятельности. / Ю. М. Николаев. // Учебно-методическое пособие. СПБ, Олимп, 2007. – 100 с.

- Васильева О. С. Психология здоровья человека. Эталоны, представления, установки.

/ О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов. // Уч. пособие для студентов вузов. – М.: Академия, 2001. – 352 с.

/ О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов. // Уч. пособие для студентов вузов. – М.: Академия, 2001. – 352 с. - Якимов А. М. Основы тренерского мастерства. / А. М. Якимов. // М.: Спорт, 2015. – 175 с.

- Митяева А. М. Здоровьесберегающие педагогические технологии. / А. М. Митяева. // 2-е издание – М.: Академия, 2010 – 192 с.

Список литературы на английском языке / References in English

- Suhomlinskij V. A. Duhovnyj mir shkol’nika [Spiritual world of the student] / V. A. Sukhomlinsky // Hoscheidt, Ministry of education of the RSFSR. – Moscow – 1961. 220 p. [in Russian]

- Sergeeva V. P. Osnovy semejnogo vospitanija [Basics of family education] / V. P. Sergeev // Moscow: Akademiya, 2010. – 192 с. [in Russian]

- Kadcyn L. M. Osnovy pedagogiki v professional’nom obrazovanii [Fundamentals of pedagogy in professional education] / L. M. Katzin, V. I. Pachikov // Monograph. – Yekaterinburg.

: Rgppu, 2012. – 392 p. [in Russian]

: Rgppu, 2012. – 392 p. [in Russian] - Korovin S. S. Fizicheskaja kul’tura i lichnost’ [Physical culture and personality] / S. S. Korovin, V. A. Vostrikov, O. Y. Tikhomirov // Materials of all–Russian scientific-practical conference. – Orenburg. – 2004. – 288 p. [in Russian]

- Vysheslavcev B. P. Jetika preobrazhennogo jerosa [Ethics of the transformed Eros] / B. P. Vycheslavant // Moscow: Respublika, 1994. – 368 p. [in Russian]

- Ushinskij K. Chelovek kak predmet vospitanija [Man as a subject of education] / Ushinsky K. // M.: fair-PRESS, 2004. – 576 p. [in Russian]

- Nikolaev Ju. M. Soderzhanie i vidy fizkul’turno–sportivnoj dejatel’nosti [the Content and types of sports activities] / Yu. M. Nikolaev. // Educational–methodical manual. S–PB, Olympus, 2007. – 100 p. [in Russian]

- Vasil’eva O. S. Psihologija zdorov’ja cheloveka. Jetalony, predstavlenija, ustanovki [the Psychology of health. Standards, performance, installation] / O. S. Vasilieva, F. R. Filatov.

// Uch. textbook for University students. – Moscow: Academy, 2001. – 352 p. [in Russian]

// Uch. textbook for University students. – Moscow: Academy, 2001. – 352 p. [in Russian] - Jakimov A. M. Osnovy trenerskogo masterstva [Fundamentals of coaching excellence] / A. M. Yakimov. // M.: Sport, 2015. – 175 p. [in Russian]

- Mitjaeva A. M. Zdorov’esberegajushhie pedagogicheskie tehnologii [Health saving pedagogical technologies] / A. M. Mitiaeva. // 2–nd edition – Moscow: Akademiya, 2010 – 192 p. [in Russian]

Личность формируется еще до рождения?

Предположение о том, что нерожденный ребенок может что-то помнить, первым высказал ученик Зигмунда Фрейда Отто Ранк. Выступая на одном из заседаний Венского психоаналитического общества, Ранк говорил, что, устранив последствия родовой травмы, пациента можно избавить от неврозов. Говорил он эмоционально и убедительно, но в итоге вызвал бурю негодования у членов общества и у своего учителя, Фрейда.

Другой воспитанник великого психоаналитика — Густав Ханс Грабер полвека спустя объявил, что ребенок помнит события, которые произошли с ним не только во время родов, но и задолго до появления на свет. Именно по инициативе Грабера была создана Международная ассоциация по пренатальной и перинатальной психологии и медицине. Позднее его последователи начали проводить эксперименты, пытаясь проникнуть в далекое прошлое человека.

Во время таких сеансов под воздействием психоактивных веществ люди вспоминали, как чувствовали себя отверженными еще до рождения (при этом у их матерей была нежеланная беременность). А пациенты с проблемами в сексуальной сфере — о том, что, оказывается, мать мечтала о ребенке другого пола.

Впрочем, другие исследователи тут же доказывали несостоятельность подобных экспериментов. Например, психолог Элизабет Лофтус говорила, что память может услужливо подбрасывать «нужные», но ложные воспоминания. Своим пациентам, которые в детстве были в Диснейленде, она показывала фотографии оттуда. Они радостно вспоминали, что видели и то, и это… На одном из снимков был изображен кролик Багз Банни. Почти 20% респондентов «вспомнили», что видели и его, хотя это невозможно: Багза Банни в Диснейленде нет и никогда не было, поскольку этого персонажа придумали на другой студии.

Впрочем, современные ученые все же склоняются к тому, что память у плода есть. Правда, она сильно отличается от памяти взрослого человека. Эмбрион запоминает не информацию, а… эмоции. Например, тревогу матери, которая переживает — все ли хорошо у ребенка? Удачно ли пройдут роды? Иногда — например, из-за смерти близкого человека или потери работы — мать переживает так сильно, что негативные эмоции передаются ребенку. В итоге он может родиться не очень здоровым, а потом чаще страдать от непонятных страхов, психических расстройств или вредных привычек.

Влияет ли характер ребенка на его личность в зрелом возрасте?

- Кристиан Джаррет

- BBC Future

Автор фото, GlennFlickrCC BYSA 2.0

Характер и темперамент человека проявляются в раннем детстве — еще до того, как ребенок начинает говорить. Объясняет обозреватель BBC Future Кристиан Джарретт.

Ваша личность формируется под влиянием многих факторов. Генетическая наследственность, друзья, школа и многие другие факторы играют свою роль в становлении личности. Но в каком возрасте формируется характер человека и меняется ли он с годами? Если, например, вы застенчивы сейчас, значит ли это, что вы были застенчивым ребенком?

По всей вероятности, да. Исследования показывают, что уже в первые месяцы жизни малыша в его поведении присутствуют признаки его будущей личности. Это не значит, конечно, что наш характер остается совершенно неизменным, но его основные черты начинают проявляться практически сразу.

Одно из самых многолетних исследований в этой области, начавшееся в 1950-е годы, провели супруги-психологи из Нью-Йорка Александр Томас и Стелла Чесс.

Основываясь на опыте тестирования больших групп детей различного возраста, они предложили выделять 9 принципиальных аспектов темперамента, позволяющих наиболее полно охарактеризовать совокупность поведенческих особенностей, таких как активность, настроение и отвлекаемость.

Ученые также установили определенную закономерность между различными аспектами поведения и разделили всех детей на три группы: «легкие», «тяжелые» и «медлительные» (в те времена о политкорректности еще не знали).

Соответствуют ли эти детские особенности типу личности взрослого человека? Исследование Чесс и Томас показало, что те участники эксперимента, которых в детстве определили как «легкие» или «тяжелые», отнесли к той же категории и в юношеском возрасте. Ученые, однако, не изучили связь темперамента ребенка с основными свойствами личности взрослого.

На самом деле, психологи лишь недавно задались вопросом о взаимосвязи между характером ребенка и личностью взрослого. Несмотря на то, что темперамент ребенка не формирует личность взрослого на все 100 процентов, связь между ними, безусловно, существует.

Конечно, с течением времени заметно изменилась методика оценки темперамента ребенка. Сегодня девять первоначальных аспектов темперамента сократили до трех общих категорий. В разных психологических школах используют разную терминологию, но в целом они сводятся к следующим аспектам.

Автор фото, Celeste LindellFlickrCC BY 2.0

Підпис до фото,В 1950-е ученые делили детей на «трудных», «легких» и «медлительных»

«Сознательный контроль», который определяет способность ребенка к самоконтролю и концентрации (например, умение противостоять соблазну в виде красивой игрушки), «негативные эмоции» — насколько часто ребенок испытывает страх и разочарование, и «экстраверсия», которая связана с уровнем активности ребенка, его способностью дружить.

В ходе проведенного российскими учеными исследования 45 родителей попросили оценить темперамент своих детей по этим трем категориям в возрасте семи месяцев, а затем по основным параметрам взрослой личности — экстраверсия и невротизм — в восемь лет.

Сравнение результатов опроса выявило определенные закономерности. Малыши-экстраверты в возрасте восьми лет, как правило, демонстрировали более низкий уровень невротизма (то есть, были более эмоционально стабильными).

А дети, получившие высший бал в категории «сознательный контроль», в более взрослом возрасте имели высокие показатели добросовестности. Итак, если ваш младенец демонстрирует недюжинный уровень внимания, в подростковом возрасте он, очевидно, будет аккуратным.

Автор фото, Chris CarterFlickrCC BY 2.0

Підпис до фото,Тот, кто в детстве был экстравертом, став взрослым, обычно демонстрирует более низкий уровень невротизма

Впрочем, эта взаимосвязь не всегда присутствует. Так, из улыбчивого и дружелюбного ребенка не обязательно вырастет экстраверт. Поэтому наш характер в раннем детстве не является жизненным вектором на все 100 процентов.

В то же время это исследование предоставляет дополнительные доказательства того, что черты характера, которые проявляются в первый год жизни составляют основу дальнейшего развития личности.

Удивительно, но особенности темперамента, обнаруженные в раннем детстве, обычно сохраняются в более зрелом возрасте. К такому выводу пришли чешские исследователи, которые сравнили результаты оценки личности в возрасте 1-2,5 года и 40 лет. Стоит, однако, не забывать, что, несмотря на некоторое сходство между характером ребенка и взрослого, наша личность в течение жизни постоянно развивается.

Характер формируется в течение первых трех лет жизни. Уже в три года поведение ребенка во многом предопределяет его характер в будущем.

Эту мысль подтвердило многолетнее исследование, результаты которого недавно были опубликованы. В 1975-1976 годах ученые лондонского Института психиатрии оценили поведение тысячи трехлетних детей по показателям: «хорошо адаптируется», «неуправляемый», «уверенный в себе», «заторможенный» или «сдержанный».

Автор фото, Steve GreerFlickr CC BY 2.0

Підпис до фото,Многие родители пытаются определить будущий характер ребенка по его поведению в первые годы жизни

Когда личностные тесты провели с этими же людьми в возрасте 26 лет, все показатели остались практически на прежнем уровне.

В течение почти трех десятилетий черты характера практически не изменились. Так, например, «уверенные в себе» дети во взрослом возрасте демонстрировали гораздо более высокий уровень экстраверсии, чем «заторможенные».

Все, у кого есть маленькие дети или кто проводит с ними много времени, знает, насколько заманчиво попытаться определить личность человека, наблюдая за его детским поведением. Последние исследования в области психологии свидетельствуют, что это вовсе не бесполезное занятие.

Важность этих исследований трудно переоценить. Ученые все чаще убеждаются, что психологические проблемы взрослых прослеживаются в поведении детей уже в раннем возрасте. Научившись распознавать их признаки как можно раньше, мы наверняка смогли бы сделать жизнь людей более здоровой и счастливой.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

Личность: формирование | Понятия и категории

ЛИЧНОСТЬ: ФОРМИРОВАНИЕ — объективный и закономерный процесс, в ходе которого человек выступает не только как объект воздействия, но и как субъект деятельности и общения. Формирование личности — это процесс освоения специальной сферы общественного опыта, но совершенно особый, отличный от освоения знаний, умений и т. п. В результате этого освоения происходит формирование новых мотивов и потребностей, их преобразование и соподчинение. Достичь этого простым усвоением невозможно — это были бы мотивы знаемые, но не реально действующие. Новые потребности и мотивы, их соподчинение возникают не при усвоении, а при переживании или проживании; этот процесс происходит только в реальной жизни, он всегда эмоционально насыщенный, часто — субъективно творческий.

Самые главные и крупные этапы формирования личности следующие. По Леонтьеву, в рамках теории деятельности личность «рождается» дважды. Первое ее «рождение» — в дошкольном возрасте, когда устанавливается иерархия мотивов, первое соотнесение непосредственных побуждений с социальными критериями — возникает возможность действовать вопреки непосредственному побуждению, соответственно социальным мотивам. Оно знаменуется установлением первых иерархических отношений мотивов, первыми подчинениями непосредственных побуждений социальным нормам. Здесь зарождается то, что отражено в первом критерии личности. Второе ее «рождение» — в подростковом возрасте, оно связано с осознанием мотивов своего поведения и возможностью самовоспитания. Выражается в появлении стремления и способности осознать свои мотивы и проводить активную работу по их подчинению и переподчинению. Эта способность к самосознанию, саморуководству и самовоспитанию отражена во втором критерии личности. Обязательность ее зафиксирована и в юридическом понятии уголовной ответственности.

Крайне важный для теории личности и для практики воспитания вопрос о механизмах формирования личности разработан далеко недостаточно.

К стихийным механизмам формирования личности можно отнести достаточно общий механизм сдвига — с мотива на цель, а также более специальные: механизм идентификации и механизм принятия и освоения социальных ролей. Это механизмы стихийные, ибо субъект, подвергаясь их действию, не осознает их в полной мере, и уж во всяком случае сознательно ими не управляет. Они господствуют до подросткового возраста, но и после продолжают участвовать в развитии личности вместе с сознательными формами самопостроения.

Механизм сдвига мотива действует на всех этапах развития личности, только с возрастом меняются и усложняются те главные мотивы общения, которые направляют этот сдвиг на осваиваемые действия, — ведь по мере роста все шире становится круг социальных контактов и связей.

Механизм идентификации начинает действовать с малых лет: дети подражают родителям во всем — в манерах, речи, одежде, занятиях. Все это воспроизводится чисто внешне, но одновременно усваиваются и внутренние черты родителей. Очень ярко это проявляется в ролевых играх, особенно при игре в семью. Характерная особенность идентификации — в том, что она проходит, особенно на первых порах, независимо от сознания ребенка, и полностью не контролируется родителями. Это накладывает на воспитателей особую ответственность — за качество собственной личности. На более поздних возрастных стадиях чрезвычайно расширяется круг лиц, из которых выбирается образец — объект идентификации. Среди таковых могут быть не только реальные люди, знакомые или незнакомые, но и литературные герои. Однако обычно наступает время, когда «образец» теряет притягательность и субъективную значимость, и это естественно: личность восприняла от образца нечто важное и нужное, но у нее — свой путь. Дезактуализация образца знаменует завершение определенного этапа в развитии личности, ее подъем на новую ступень: оказывается, что сложились новые отношения, появились новые мотивы, и это заставляет ставить новые цели и искать новые идеалы.

Механизм принятия и освоения социальных ролей также действует с раннего, дошкольного возраста: старший дошкольник мечтает стать школьником и т. д. Этот механизм во многом сходен с механизмом идентификации, но значительно более обобщен; часто отсутствует персонализация осваиваемого эталона — социальной роли или социальной позиции. Многие моменты процесса вхождения в роль, ее освоения и выполнения — «горячие точки» в жизни. Нередко о ролях мечтают — в таких мечтаниях существенное место занимают представления о том, как индивид будет выглядеть в новой, желаемой роли. Эти переживания отражают стремление предстать перед другими в новом виде, соответственно новой роли. На более высоком уровне индивид нередко срастается с ролью, она становится частью его личности, и потеря привычной роли переживается как утрата части личности. Близки к этому и ситуации временного «обезроливания» — при тяжелых болезнях, стихийных бедствиях и пр.

Освоение социальных ролей имеет самое непосредственное отношение к формированию и жизни личности, ибо в ходе его: 1) появляются новые мотивы; 2) происходит соподчинение мотивов; 3) видоизменяются системы взглядов, ценностей, этических норм и отношений. Все названные механизмы формирования личности могут принимать и осознанные формы, но осознание не необходимо для их действия, а часто и невозможно. Как правило, все эти механизмы действуют совместно, переплетаясь и взаимно усиливаясь, и лишь умственное абстрагирование позволяет рассматривать их в отдельности.

Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь / В.Б. Шапарь, В.Е. Рассоха, О.В. Шапарь; под. общ. ред. В.Б. Шапаря. – Изд. 4-е – Роснов н/Д. Феникс, 2009, с. 248-250.

Роль родителей в формировании личности ребёнка

Давыдовская Н.А.

Врач-невропатолог,

кандидат психологических наук,

лауреат премии М.Ломоносова

«То, что в детстве с нами обращаются определенным образом,

определяет наше представление о будущем и взаимодействие с

нашим взрослым миром»

В. Вульф /4/

«По сути дела, родители – это те же дети, они живут рядом со своими родителями (теперь бабушками и дедушками), которые по – прежнему учат их, как жить»

В. Сатир /8/

Семья и ее роль

Роль семьи в становлении личности человека первостепенна и неоспорима. В семье ребенок вначале осознает свое физическое окружение, познавая с помощью всех органов чувств окружающий мир, наполняет свой разум образами близких людей, предметов, явлений природы и связанных с ними переживаний. В семье ребенок получает удовлетворение базовых потребностей /7/, усваивает ценностные ориентации, культурные и национальные традиции. В идеале и первый духовный опыт ребенок получает в семье: в форме религии или отношения к природе.

Ребенок – это творение родителей. Важно, чтобы родители осознавали это и воспринимали воспитание как творческий процесс.

Семья – это вселенная для ребенка, а родители – как два солнца в ней. Каждый младенец и маленький ребёнок должны почувствовать себя центром вселенной, по крайней мере, на какое-то время (Heinz Kohut). Хайнц Кохут фокусировал внимание на «отражении», при котором младенец смотрит на мать и видит своё «я» отражённым в её радостном взгляде. Так ребёнок чувствует свою самоценность. Второй нормальный процесс – «идеализация», которая начинается с узнавания ребёнком своего родителя или другого любимого человека. Ребёнок нуждается в идеализированном образе родителя, который соответствовал бы эталону родителя, заложенному в генетической памяти. Позитивные образы отца и матери во внутреннем мире ребёнка – основа психики и залог здоровья. «Да, личности отца и матери формируют первый и, очевидно, единственный мир человека, пока он маленький ребенок», – пишет К.Юнг. /1/Образы родителей доминируют в сознании ребенка, во многом определяя характер его взаимоотношений с людьми и социальное функционирование в течение всей жизни, оказывая влияние на психическую стабильность и телесное здоровье. Родительские образы включают, с одной стороны, лично приобретённый образ собственных родителей, а с другой – родительский архетип. Эти архетипы – первообразы Отца и Матери – обобщенные образы всех матерей и отцов прошлого, которые заложены в бессознательном ребёнка. «Эти самые обычные и вечно повторяющиеся реальности создают мощные архетипы, постоянную деятельность которых можно по-прежнему непосредственно распознать повсюду даже в наше полное рационализма время»./2/ Родительские архетипы (первообразы) включают позитивный и негативный аспекты.

Углубленные размышления К.Г. Юнга о роли родительских образов /1/ приводят к выводу, что проекции первообразов Отца и Матери (архетипов) играют важную роль в становлении и стабилизации психики человека.

Образы родителей и их значения

Восприятие ребёнком своих родителей меняется в различные периоды жизни, соответственно, и образы их претерпевают изменения. Рассмотрим динамику формирования родительских образов в разные возрастные периоды: период раннего детства, период полового созревания, период взросления и период утраты родителей.

В раннем детстве, когда сознание ребенка еще развито слабо, родители (в первую очередь, конечно, мать) воспринимаются в более или менее бессознательном состоянии, архетипически. Мать – это источник благоденствия, расслабления, стабильности, по сути – источник жизни, а отец – динамичный, властный, олицетворяет защиту и побуждает к действию. Образы конкретных родителей фрагментарны в восприятии маленького ребенка. «Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием. Ее образ неразрывно соединяется с моим существованием, и потому он мало выдается в отрывочных картинах первого времени моего детства, хотя постоянно участвует в нем», – написал С.Т. Аксаков в своем произведении «Детские годы Багрова – внука».

Проецирование в раннем детстве архетипов Отца и Матери на своих родителей объясняет идеализацию родителей (мама – самая красивая, а папа – самый сильный) и чрезвычайную чувствительность ребенка к несоответствию между бессознательным идеалом и реальными родителями. И чем больше поведение родителей противоречит их воспитательным установкам, тем противоречивее образы родителей в сознании ребенка, тем большая опасность для него возникновения невроза и соматических заболеваний. Образы родителей формируются в сознании ребенка через органы чувств в непрерывном пространственно-временном континууме, поэтому не так важно, что родители рекомендуют, а важно как они поступают сами. Следовательно, более зрелые и любящие родители являются объектами адекватного проецирования архетипов Отца и Матери и залогом психологического и соматического благополучия ребенка. Восприятие ребенком таких родителей сопровождается гаммой положительных эмоций, а формирование родительских образов происходит под влиянием преимущественно позитивной проекции архетипов Отца и Матери.

В последующей жизни архетипические образы Отца и Матери уступают индивидуальным образам конкретных родителей, но в бессознательном они остаются могущественными первообразами, которые обнаруживают свое влияние в течение всей жизни. С развитием индивидуального сознания уменьшается важность родительской личности, теряется чувство непосредственной связи и единства с родителями. В идеале «из образа родителей выделяется архетип взрослого человека, образ мужчины, каким его с давних времён знала женщина, и образ женщины, который тысячелетиями носит в себе мужчина» /2/. Взаимное проецирование этих архетипов делает возможным создание семьи, но родительские образы могут оказывать влияние на выбор конкретных носителей проекции мужского и женского начала. Доминирование родительского образа обнаруживается, если при выборе любимого человека решающим фактором было позитивное или негативное сходство с родителями /2/. Когда в семье появляются дети, мужчины и женщины осваивают роли отца и матери и, в свою очередь, становятся воплощением первообразов Отца и Матери для своих детей. Теперь они – взрослые люди. Образы их родителей связаны с конкретными родителями, а архетипы стабилизированы проекцией: архетипа Матери – на семью, церковь, природу, вселенную, архетипа Отца – на закон, общество, нацию. Эта динамика сохраняется, пока родители живы, и меняется, когда родители уходят. В периоде горевания исчезают остатки относительной инфантильности, укрепляется позиция взрослого и родителя своим детям. Образы ушедших родителей очищаются от житейского налета, вновь идеализируются, погружаются в бессознательное и, возвращаясь к первообразам, приобретают свойства символа.

Положительные родительские образы – символы родителей помогают стабилизировать психику индивидуума в трудных жизненных ситуациях. Оживляя в памяти положительно окрашенные символы, человек бессознательно активизирует сопутствующую им положительную энергию.

Отрицательный образ родителя и его влияние на психику ребенка

Иначе складывается динамика родительских образов в сознании человека, воспитанного родителями, которые были невротизированы, испытывали страхи, гневались, манипулировали близкими, проявляли лицемерие, безнравственность, беспринципность, а свою незащищенность компенсировали отчужденностью или тиранией в семье. Такие родители становятся источником страдания для ребенка, даже если и «по-своему» любят его. Отрицательные эмоции от общения с такими родителями становятся причиной создания отрицательных их образов в разуме ребенка. К.Г. Юнг высказался однозначно: «Всегда, когда маленький ребенок демонстрирует симптомы невроза, не стоит терять много времени на исследование его подсознания. Нужно начать исследование в другом месте, в первую очередь у матери, ибо родители, как правило, являются или прямыми источниками неврозов у детей, или, как минимум, важнейшей составной частью этого источника» /1/.

В таких случаях индивидуальные образы конкретных родителей формируются под влиянием, в основном, отрицательного аспекта архетипа Отца или Матери – в расщепленном варианте. И теперь реальные родители воспринимаются только через призму отрицательного родительского образа. Позитивный аспект родительского образа остаётся в бессознательном и может быть спроецирован на кого-то из родственников, или на чужого человека, проявившего интерес и сочувствие к ребенку, или на группу лиц, или на домашних животных. Отношения с родителями в таких случаях осложняются из-за проекции на них отрицательных чувств, возможны побеги из дома, бродяжничество, проявление агрессии. Социализация такого ребенка крайне затруднена. В других случаях ребенок может замкнуться на себе, создать свой собственный мир. Тогда он формально общается с близкими, проявляя конформность и чудеса манипуляции. Проекции архетипов, осевшие в личном бессознательном ребенка, при слаборазвитом детском сознании оживляют бессознательные процессы, наполняя их энергией. Клинически у ребенка это может проявиться переоценкой своей личности, пренебрежительным, презрительно-снисходительным отношением к родителям, которые не вызывают у него уважения, высокомерием, безудержным фантазированием с элементами сказок, мифов, иногда космического содержания, и, конечно, девиантным поведением, когда отрицательные образы значительно оживляют архетип тени. Повзрослев, такой человек весь негатив и подавленную агрессию, накопленные в родительской семье, бессознательно проецирует на окружающий мир, окрашивая вселенную в мрачные тона. Индивидуум испытывает неуверенность в себе, безотчетный страх перед незнакомыми людьми, администрацией и силовыми структурами, недоверие к окружающим людям и бессознательно занимает оборонительную позицию в обществе. Отрицательные эмоции вызывают напряжение в нервной системе и приводят к психосоматическим заболеваниям.

Схема функционирования родительских образов в разные возрастные периоды помогла мне ретроспективно проанализировать случаи из моей врачебной практики.

Примером может служить следующее наблюдение: пациент С., 22 лет, обратился ко мне как невропатологу с жалобами на постоянную головную боль, внутреннее напряжение, резко выраженную раздражительность, возбудимость, тревожность и ощущение, что незнакомые люди на улице проявляют злобность по отношению к нему: «косо смотрят», что вызывает желание вступить в драку.

Объективно выявлены эмоциональная и вегетативная неустойчивость, повышенная потливость, покраснение лица, груди при эмоциональной нагрузке, дрожание рук, повышенное артериальное давление.

С. пришёл в сопровождении матери. В отношениях сына и матери была заметна напряжённость. В дальнейшей беседе обнаружилась агрессия по отношению к родителям. В детстве они, желая видеть его отличником, наказывали за плохие оценки и заставляли делать уроки до 4-5 часов утра. А теперь, когда он самостоятельный человек и сам зарабатывает себе на жизнь, родители продолжают контролировать его поведение, устраивают скандалы (особенно мать), если он задерживается, даже если предупредил об этом по телефону. В последние 2 года неоднократно в драках получал травмы головы без потери сознания.

Было проведено лечение сосудистыми препаратами и психотерапия, оказавшее положительный эффект. Пациент с удивлением заметил, что перестал ощущать агрессию со стороны окружающих людей и свободно чувствует себя в обществе. Исчезли головная боль и внутреннее напряжение, уменьшились эмоциональная и вегетативная неустойчивость, нормализовалось артериальное давление.

У взрослых при сформированных отрицательных родительских образах позитивный аспект родительского образа бессознательно проецируется на авторитеты, на лиц, старших по возрасту или служебному положению, вместе с неоправдавшимися в родительской семье ожиданиями любви, эмоциональной поддержки, одобрения, похвалы, что может стать основой зависимого поведения с манипуляциями и угодничеством.

При резко выраженном разобщении с близкими людьми и оживлении архетипа тени в бессознательном, архетипы Отца и Матери могут быть спроецированы на асоциальных личностей и криминальные авторитеты. Такой индивидуум обретает силу и уверенность в рамках сомнительного «братства», и находится в оппозиции к обществу и закону.

Влияние родительского комплекса на будущие поколения

Когда мужчина и женщина с проблемными родительскими образами в разуме создают семью, они могут бессознательно проецировать на своих супругов или их родителей позитивный аспект родительского образа вместе с бессознательными ожиданиями идеального отношения к себе, но переносят в новую семью модель своего поведения в родительской семье. Эта бессознательная противоречивость становится источником напряжения во взаимоотношениях и основой конфликта. В других случаях отрицательный родительский образ проецируется на супруга (супругу) или его (её) родителей. Часто такой перенос проекции способствует идеализации собственных родителей, что поддерживает инфантильность индивида.

Бывает, что мужчина, лишенный в детстве материнской любви и ласки, может бессознательно проецировать идеальный образ матери на жену, обнаруживает инфантильное поведение и даже испытывает неприязнь к своему ребенку, бессознательно ревнуя его к матери, как это нередко происходит со старшим ребенком в семье по отношению к младшему.

Женщина, которая была лишена в детстве эмоциональной близости с матерью и испытывала большую привязанность к отцу, создавая семью, может проецировать на супруга не только мужское начало, но и идеальный образ отца, что может стать причиной сексуальных нарушений и эмоциональной зависимости. У лиц, имевших в детстве конфликтные отношения с родителями противоположного пола, отрицательный аспект мужского или женского начала (анимы или анимуса) проецируется в его личное бессознательное, что приводит к внутреннему конфликту, скрытой или явной неприязни к лицам противоположного пола, конфликтным отношениям в семье или к частой смене партнера в поисках идеала/2/. Известно, что став взрослым, индивидуум часто проявляет качества того родителя, с которым был в конфликте в детстве (явном или скрытом) и чей образ был более значим для него. Мужчина, который в детстве защищал мать от побоев отца, в роли мужа избивает свою жену. Женщина, страдавшая в детстве от эмоциональной сдержанности своей матери, в роли матери отказывает в ласке и похвале своему ребенку. Теперь и это поколение родителей не может быть адекватным объектом проецирования архетипов Отца и Матери для своих детей, что способствует формированию отрицательных родительских образов в их разуме. Кроме того, возможно наследование ребенком отрицательного родительского образа и тогда достаточно даже однократного злоупотребления родительской властью (ведь идеальных родителей нет), чтобы этот ребенок стал воспринимать родителя только через призму отрицательной проекции. Таким образом, родительский комплекс передается из поколения в поколение /2/.

К.Г.Юнг в лекциях, прочитанных в Лондоне в мае 1924г., приводит множество ярких и убедительных примеров, когда родители бессознательно становились причиной неврозов у своих детей, а дети бессознательно перенимали негативные установки своих родителей или являлись объектами бессознательных родительских проекций мужского и женского начала /1/.

Утрата родителей: что меняется?