Хронический лейкоз

Вам поставили диагноз: Хронический лейкоз?Наверняка Вы задаётесь вопросом: что же теперь делать?

Подобный диагноз всегда делит жизнь на «до» и «после». Все эмоциональные ресурсы пациента и его родных брошены на переживания и страх. Но именно в этот момент необходимо изменить вектор «за что» на вектор «что можно сделать». Очень часто пациенты чувствуют себя безгранично одинокими вначале пути. Но вы должны понимать — вы не одни.

Мы поможем вам справиться с болезнью и будем идти с вами рука об руку через все этапы вашего лечения.

Предлагаем вашему вниманию краткий, но очень подробный обзор хронического лейкоза.

Его подготовили высоко квалифицированные специалисты Отдела лекарственного лечения злокачественных новообразований МРНЦ имени А.Ф. Цыба и Отдела лекарственного лечения опухолей МНИОИ имени П.А. Герцена – филиалов ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России под редакцией заведующих отделами, д.

МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

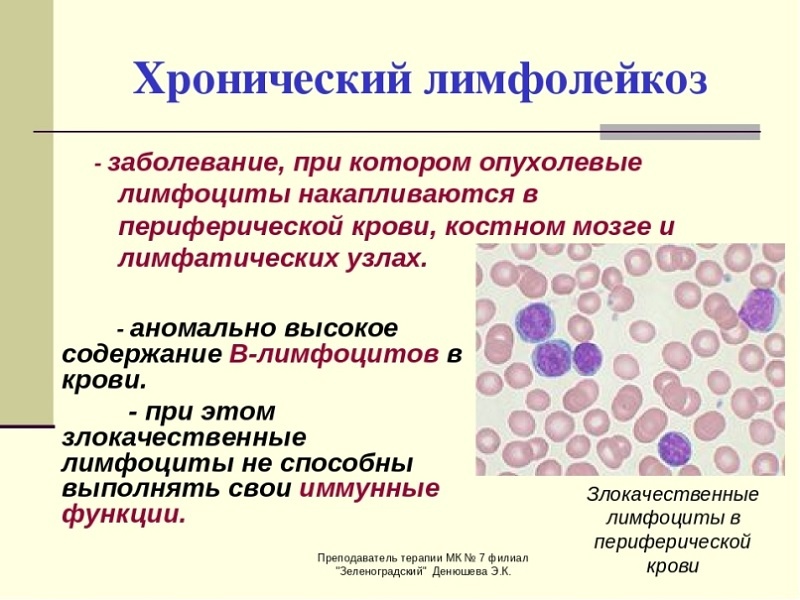

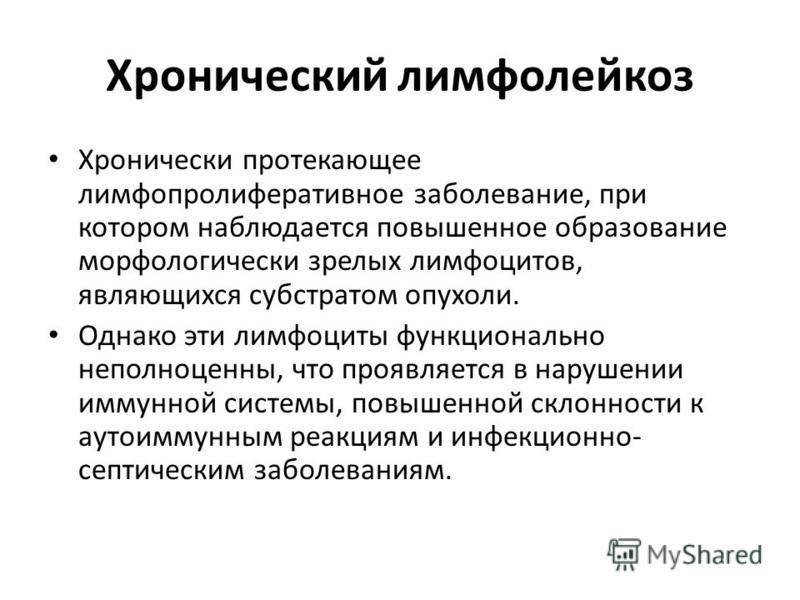

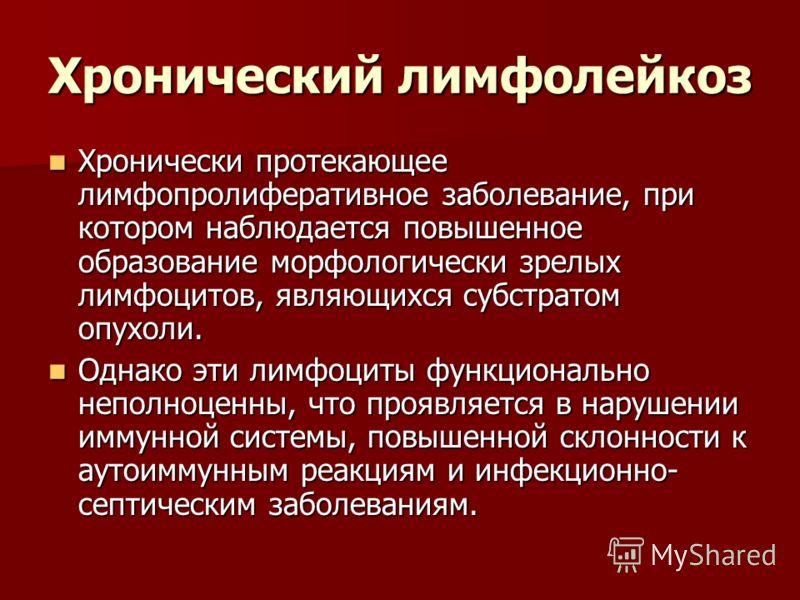

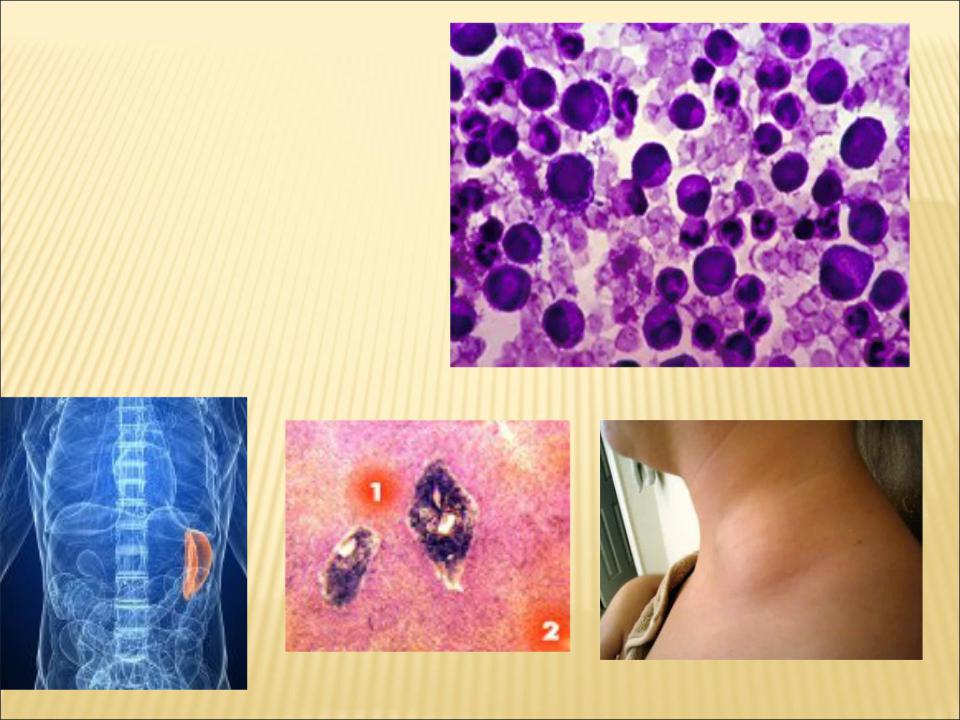

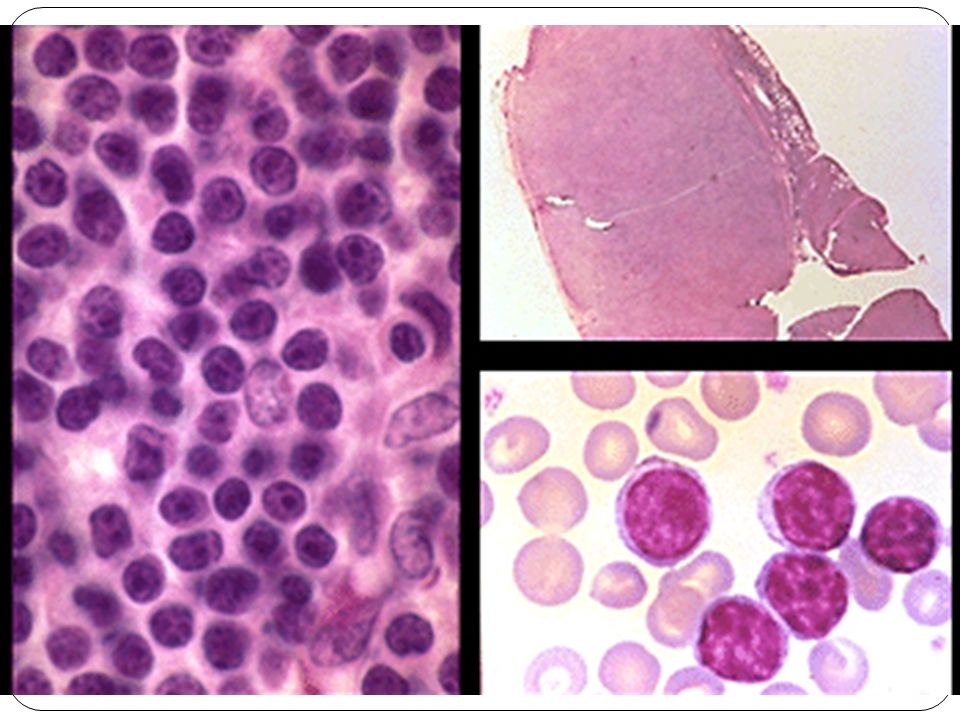

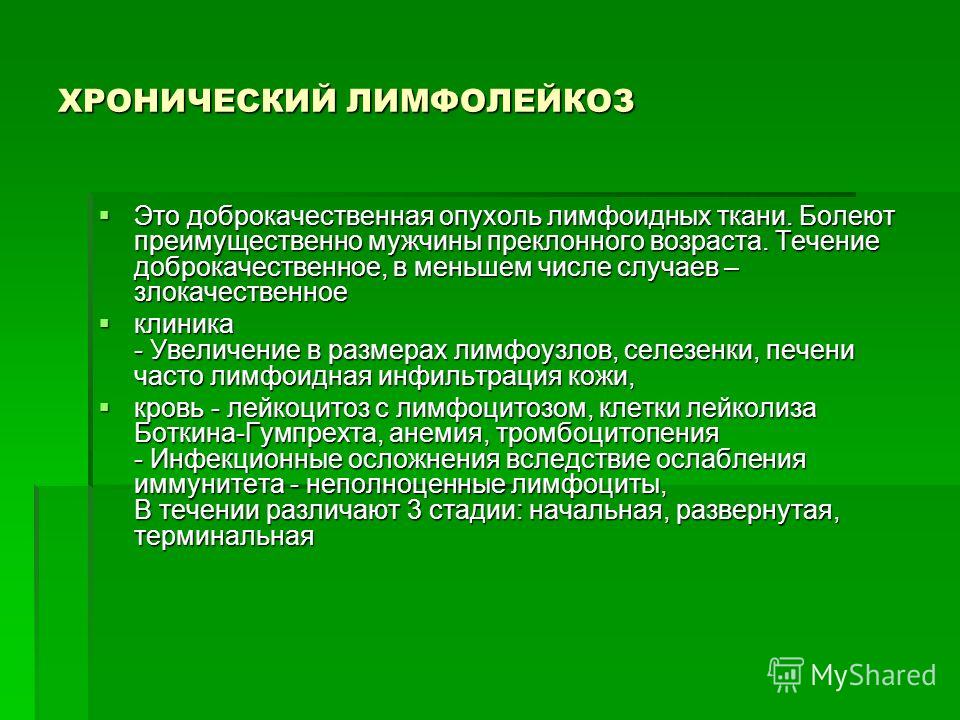

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ)— Опухолевое заболевание, морфологическим субстратом которого являются малого размера зрелые В-лимфоциты, обнаруживающиеся преимущественно в крови, костном мозге, лимфатических узлах, селезёнке и печени.

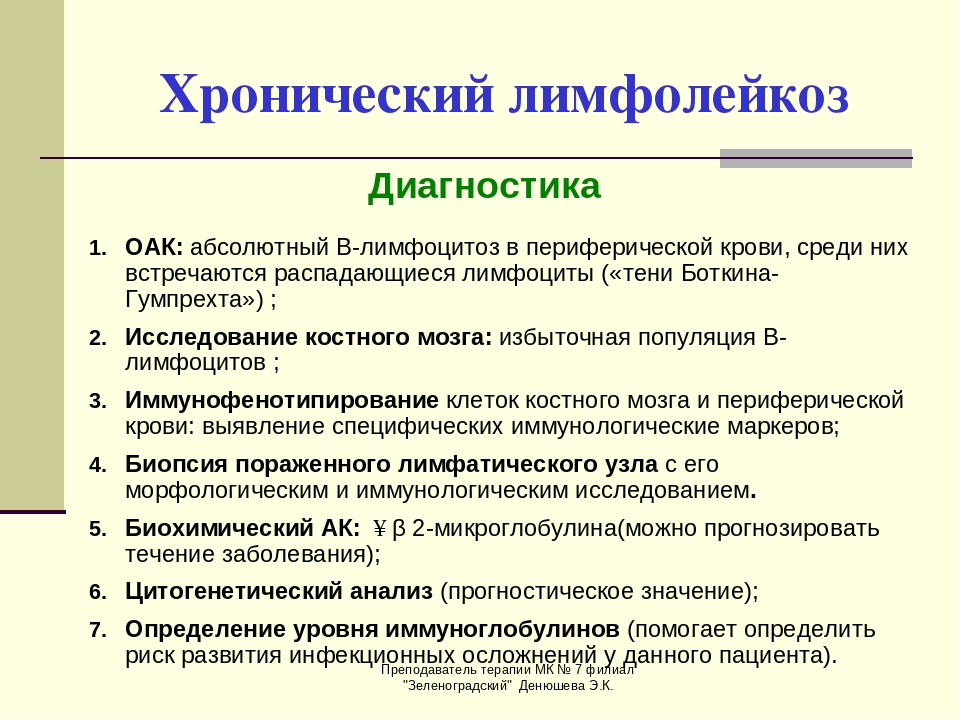

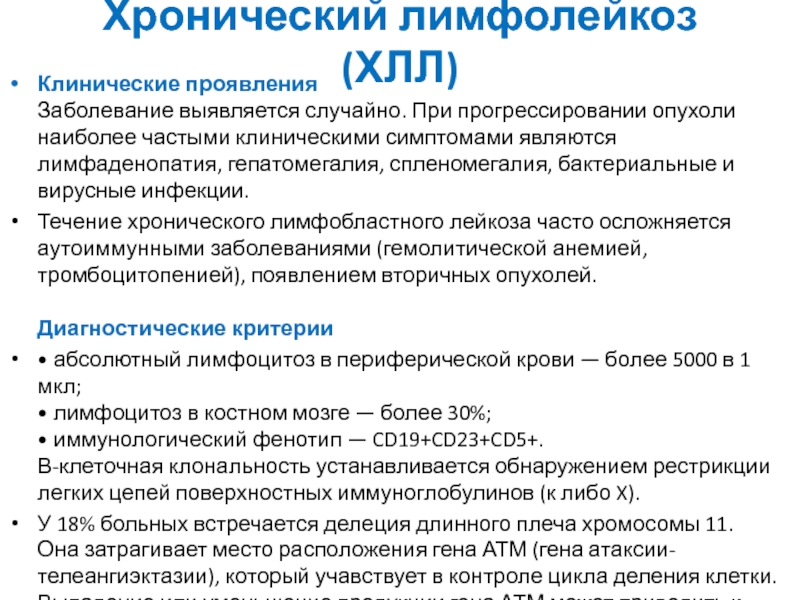

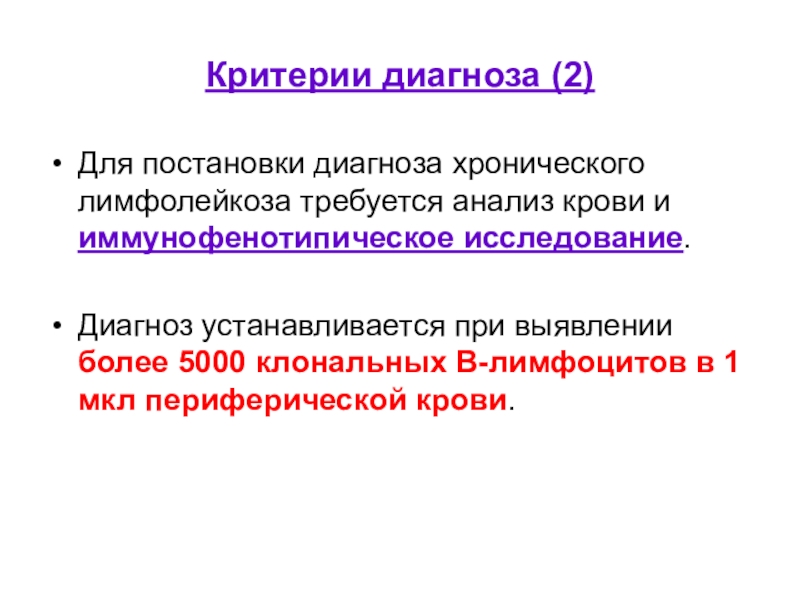

Для установления диагноза ХЛЛ, согласно современным критериям, необходимо наличие трех признаков: абсолютное число лимфоцитов крови не менее 5 х10 9 /л, более 30% лимфоцитов в костном мозге, иммунологическое подтверждение наличия опухолевых лимфоцитов со строго определенными характеристиками, без которого диагноз ХЛЛ не может считаться доказанным, поскольку дифференциальный диагноз с похожими заболеваниями проводится на основании именно иммунофенотипирования .

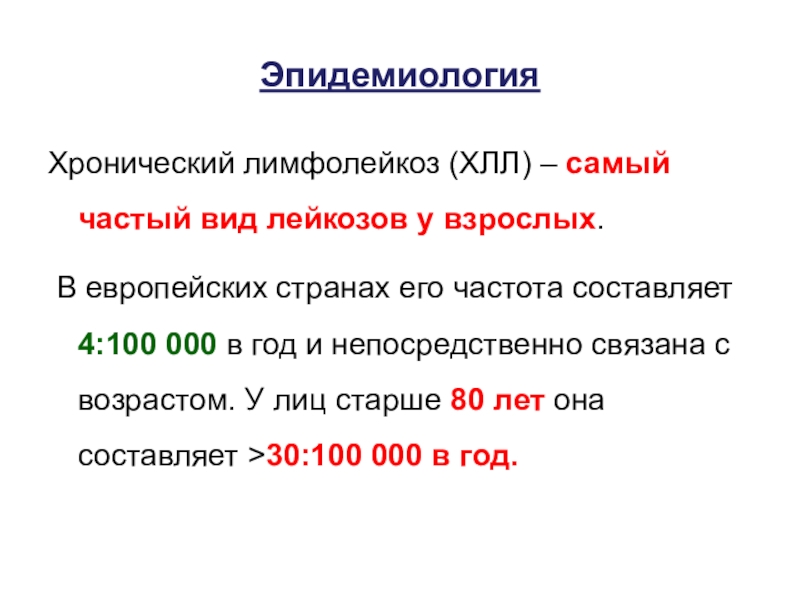

ХЛЛ — наиболее распространенный вид лейкоза в странах Европы и Северной Америки, где на его долю приходится до 30% всех лейкозов. Ежегодная заболеваемость ХЛЛ в этих странах составляет 3-3,5 случая на 100000 населения в год, при этом среди лиц старше 65 лет – до 20 случаев и старше 70 лет – до 50 на 100000.

Средний возраст заболевших — 65 лет, почти 70% заболевают между 50 и 70 годами, только около 10% — до 40 лет. Мужчины заболевают в 2 раза чаще женщин.

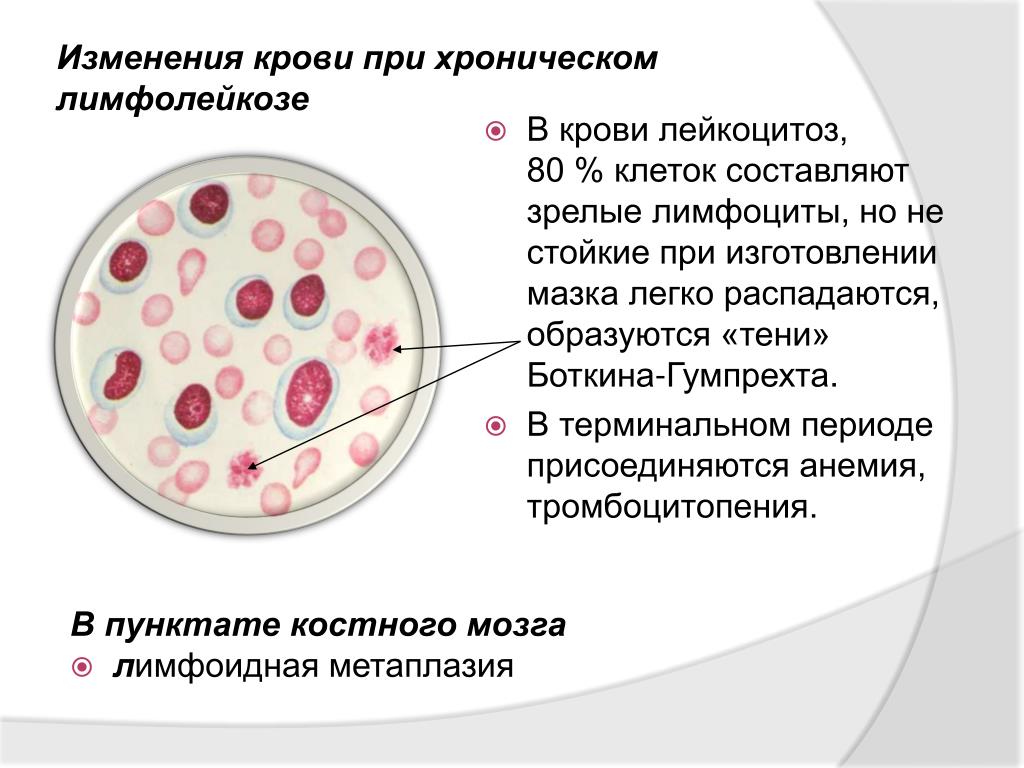

В большинстве случаев на ранних этапах ХЛЛ характеризуется медленным течением с постепенно нарастающим лейкоцитозом, который без лечения может достигать 500-1000 х109/л и более, лимфоцитозом, обычно коррелирующим с уровнем лейкоцитоза и составляющим 70-85-99%. Уровни гемоглобина, числа тромбоцитов на ранних этапах болезни обычно нормальные. При высоком лейкоцитозе и лимфоцитозе — уровни гемоглобина и числа тромбоцитов часто сниженные за счет вытеснения нормального кроветворения лейкозным клоном или присоединения нередких для ХЛЛ аутоиммунных осложнений – аутоиммунной гемолитической анемии и/или тромбоцитопении.

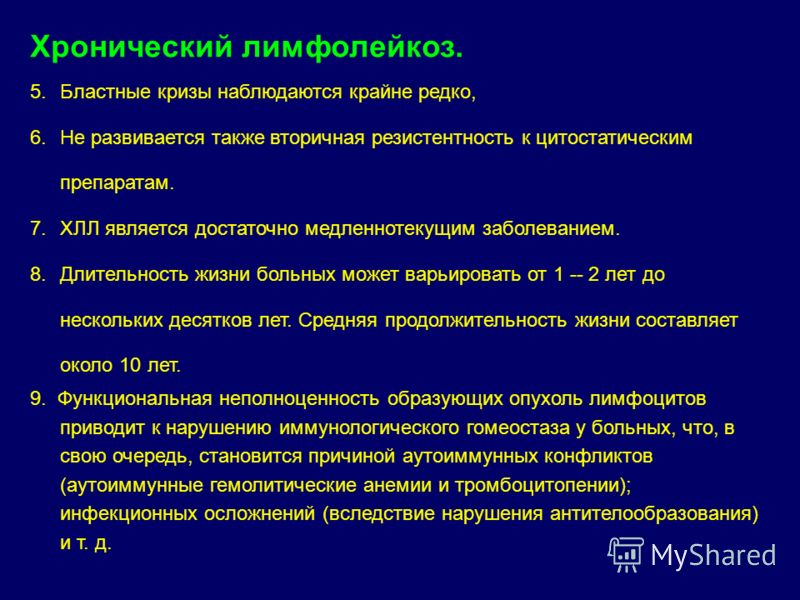

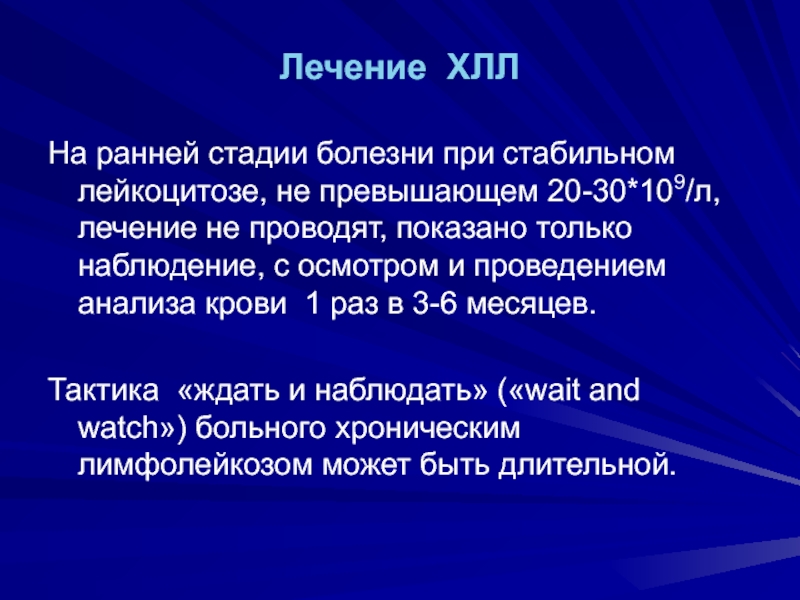

Темпы течения болезни и продолжительность жизни при ХЛЛ колеблются в широких пределах – от 2-3 до 20-30 лет. Медленное развитие в начале болезни – причина того, что у 70% пациентов с ХЛЛ диагностируется при анализе крови, сделанном в связи с другими заболеваниями. Примерно у 15-20% больных клинические и гематологические признаки заболевания остаются стабильными и минимально выраженными без лечения на протяжении многих лет и не влияют на продолжительность жизни.

При медленном прогрессировании ХЛЛ больной остается под наблюдением (выжидательная тактика), сигналом к началу лечения служат:

• Массивная инфильтрация костного мозга лимфоцитами (более 80% лимфоцитов в миелограмме), особенно если при этом имеется снижение уровня эритроцитов и тромбоцитов.

• Быстрое нарастание лимфоцитоза – удвоении абсолютного числа лимфоцитов в крови менее чем за 12 мес.

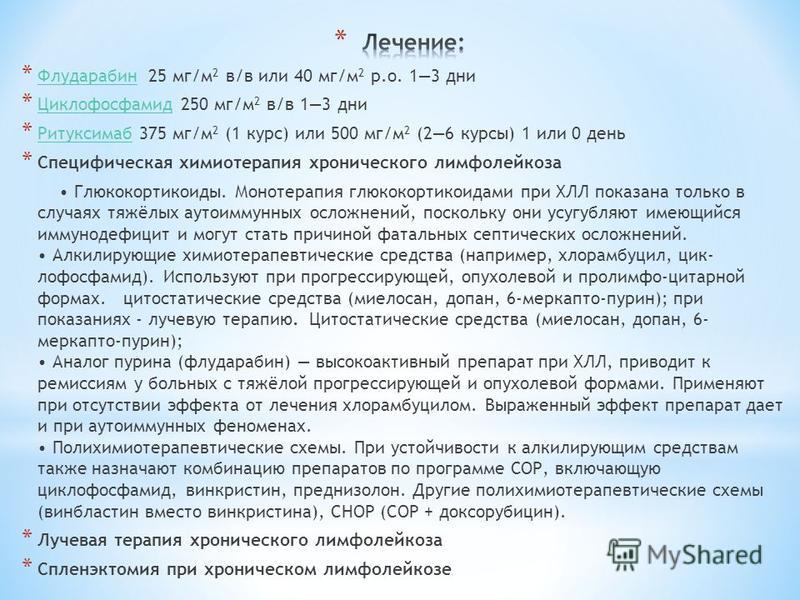

Химиотерапия хронического лейкоза:В настоящее время препаратом выбора при ХЛЛ являются флударабин и флударабинсодержащие режимы. Схема FCR (флударабин, циклофосфамид, ритуксимаб) является стандартом терапии 1-й линии у молодых пациентов без тяжелой сопутствующей патологии. Хлорамбуцил (лейкеран), в настоящее время остаются стандартом стартовой терапии у пациентов преклонного возраста. Увеличение показателей выживаемости без прогрессирования может быть достигнуто путем добавления к хлорамбуцилу ритуксимаба.

Схема FCR (флударабин, циклофосфамид, ритуксимаб) является стандартом терапии 1-й линии у молодых пациентов без тяжелой сопутствующей патологии. Хлорамбуцил (лейкеран), в настоящее время остаются стандартом стартовой терапии у пациентов преклонного возраста. Увеличение показателей выживаемости без прогрессирования может быть достигнуто путем добавления к хлорамбуцилу ритуксимаба.

Препарат Бендамустин, вследствие своей низкой токсичности иногда является единственной возможностью терапии у пожилых пациентов, а также больных с сопутствующей патологией.

Таргетная (избирательная, точечная) терапия ХЛЛ: Важным шагом в разработке новых методов терапии при ХЛЛ стало добавление к флударабин-содержащим режимам моноклональных антител к антигену CD20 (ритуксимаб, обинотузумаб). В настоящее время лечение большинства пациентов проводится с использованием моноклональных анти-CD-20-антител.

Спектр таргетных препаратов при ХЛЛ расширяется с каждым годом. В настоящее время в России зарегистрирован препарат ибрутиниб (ингибитор тирозинкиназы Брутона) для лечения крайне неблагоприятной группы пациентов ХЛЛ с делецией хромосомы 17р или мутацией ТР53.

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России обладает всеми необходимыми технологиями лучевого, химиотерапевтического и хирургического лечения, включая расширенные и комбинированные операции. Все это позволяет выполнить необходимые этапы лечения в рамках одного Центра, что исключительно удобно для пациентов.

Отдел лекарственного лечения злокачественных новообразований МРНЦ имени А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

Заведующая отделом, д.м.н. ФАЛАЛЕЕВА Наталья Александровна

8 (484) 399 – 31-30, г. Обнинск, Калужской области

Отдел лекарственного лечения опухолей МНИОИ имени П.А. Герцена –филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

Заведующий отделом, д.м.н. ФЕДЕНКО Александр Александрович

ФЕДЕНКО Александр Александрович

8 (494) 150 11 22

Лимфолейкоз

Лимфолейкоз – это злокачественное заболевание, при котором костный мозг вырабатывает большое количество незрелых, неспособных выполнять свои функции лимфоцитов. Лимфоциты являются разновидностью лейкоцитов и отвечают за иммунитет. Злокачественные лейкоциты не справляются с защитной функцией, при этом подавляют образование нормальных клеток крови и нарушают работу других органов.

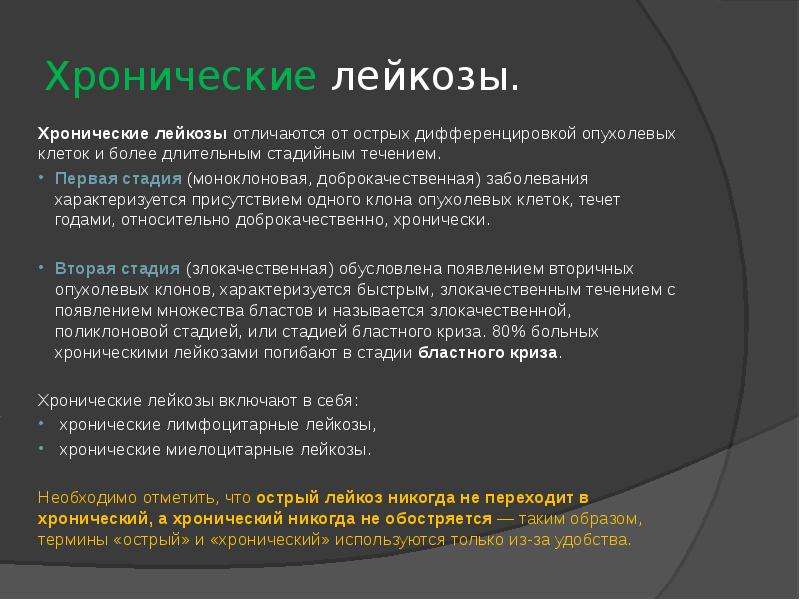

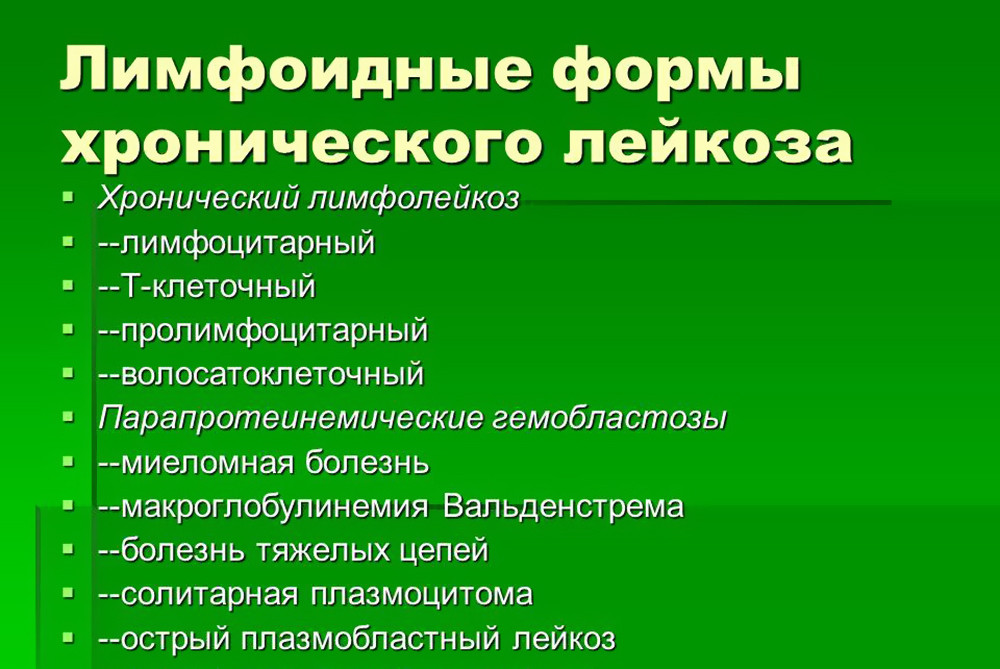

Существует много разновидностей этого заболевания. Лимфолейкозы делят в зависимости от скорости развития патологического процесса, степени зрелости лимфоцитов, типа поврежденных лимфоцитов (Т- и В-лимфоциты). Однако чаще всего выделяют 2 основных типа: острый лимфобластный лейкоз и хронический лимфоцитарный лейкоз.

Лечение лейкозов обычно комплексное. На данный момент существует несколько вариантов терапии, и каждый год появляются новые, все более эффективные методы лечения лимфолейкозов. Прогноз при остром лимфолейкозе благоприятный – 95 % пациентов полностью излечиваются. Прогноз при хроническом лимфолейкозе зависит от скорости развития заболевания и сопутствующих патологий, он неуклонно прогрессирует, однако соответствующее лечение часто приводит к ремиссии и значительному улучшению состояния пациента.

Прогноз при остром лимфолейкозе благоприятный – 95 % пациентов полностью излечиваются. Прогноз при хроническом лимфолейкозе зависит от скорости развития заболевания и сопутствующих патологий, он неуклонно прогрессирует, однако соответствующее лечение часто приводит к ремиссии и значительному улучшению состояния пациента.

Синонимы русские

Острый лимфолейкоз, острый лимфоцитарный лейкоз, острый лимфобластный лейкоз, хронический лимфолейкоз, хронический лимфоцитарный лейкоз.

Синонимы английские

Pediatric acute lymphoblastic leukemia, childhood acute lymphoblastic leukemia, acute lymphocytic leukemia, ALL, chronic lymphocytic leukemia, CLL.

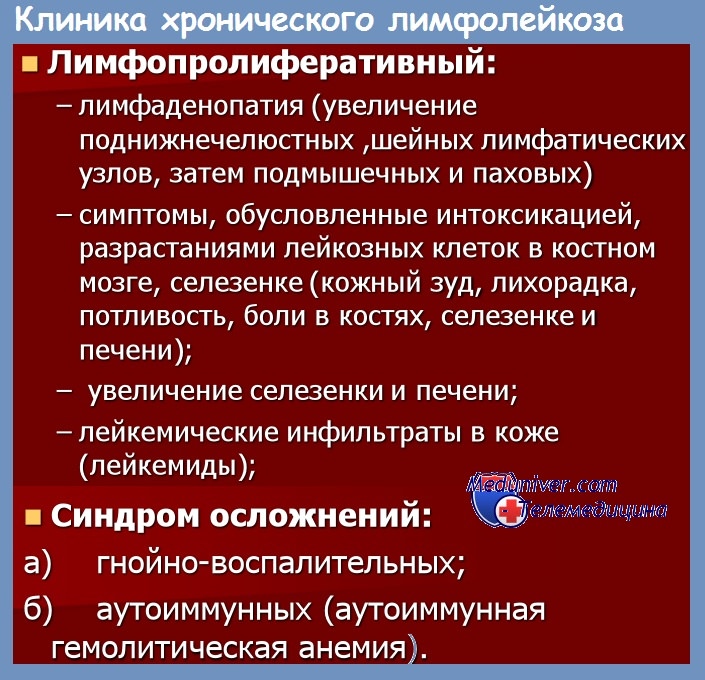

Симптомы

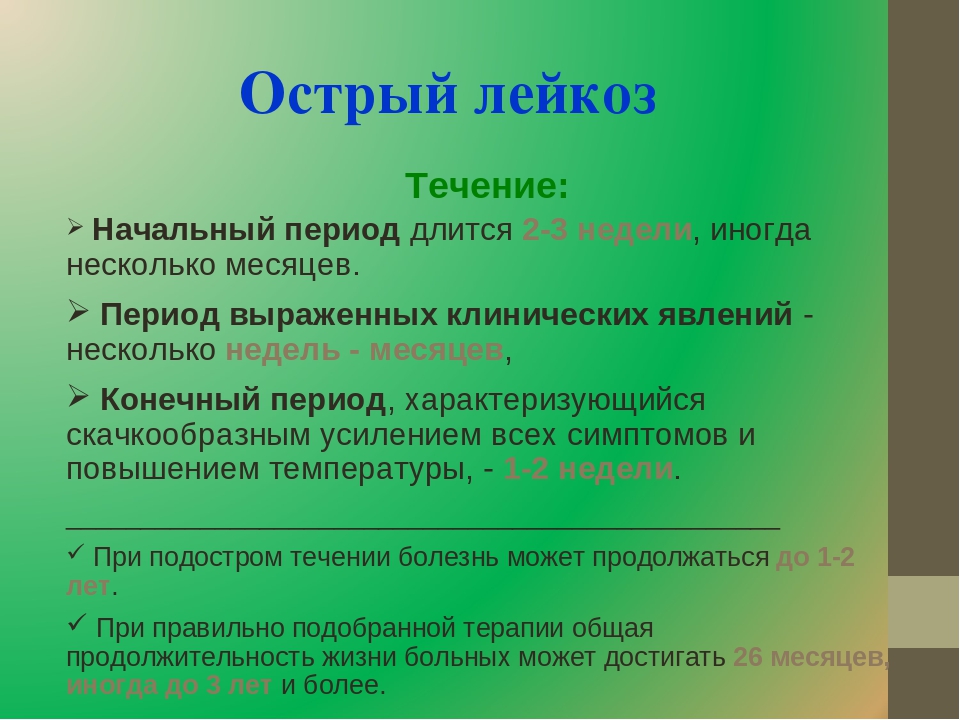

Острый лимфобластный лейкоз развивается достаточно быстро – обычно в течение нескольких недель. Симптомами его являются:

- лихорадка,

- слабость, недомогание,

- кровоточивость десен, частые носовые кровотечения,

- боли в животе,

- боли в костях,

- головные боли,

- увеличение лимфатических узлов шеи, подмышечной и паховой области,

- бледность.

Хронический лимфоцитарный лейкоз обычно никак не проявляется на начальной стадии. Он развивается годами, и постепенно возникают следующие симптомы:

- частые инфекционные заболевания,

- повышенная потливость, особенно ночью,

- кровоизлияния в кожу и слизистые,

- тяжесть в животе,

- слабость, недомогание,

- беспричинная потеря веса,

- бледность,

- одышка.

Общая информация о заболевании

Лимфоциты – это разновидность лейкоцитов. Как и все остальные клетки крови, лимфоциты образуются из единой стволовой клетки, которая находится в костном мозге и дает начало лимфоидной и миелоидной стволовым клеткам. От лимфоидной стволовой клетки происходят лимфоциты, от миелоидной – другие виды лейкоцитов, эритроциты и тромбоциты.

Для того чтобы из лимфоидной стволовой клетки развились зрелые Т- и В-лимфоциты, она должна пройти через ряд последовательных делений. Сначала из лимфоидной стволовой клетки образуются лимфобласты, которые затем дают начало 2 типам клеток – предшественникам Т-лимфоцитов и предшественникам В-лимфоцитов. В процессе деления клетки становятся все более зрелыми и специализированными. Последние этапы созревания лимфоцитов проходят уже не в костном мозге, а в лимфоидных органах: тимусе, лимфатических узлах и селезенке. В результате формируются зрелые Т- и В-лимфоциты.

Сначала из лимфоидной стволовой клетки образуются лимфобласты, которые затем дают начало 2 типам клеток – предшественникам Т-лимфоцитов и предшественникам В-лимфоцитов. В процессе деления клетки становятся все более зрелыми и специализированными. Последние этапы созревания лимфоцитов проходят уже не в костном мозге, а в лимфоидных органах: тимусе, лимфатических узлах и селезенке. В результате формируются зрелые Т- и В-лимфоциты.

Лимфоциты, по сути, – клетки иммунитета. Это значит, что они участвуют в распознавании и уничтожении чужеродных тел (вирусов, бактерий) или патологически измененных тканей собственного организма (например, клеток опухоли). Т- и В- лимфоциты делают это по-разному. В-лимфоциты борются с чужеродными клетками (антигенами) с помощью иммуноглобулинов – белков, которые связывают антигены и запускают процесс их разрушения специальными белками. Т-лимфоциты распознают антигены, разрушают их самостоятельно или при взаимодействии с другими клетками крови, активируют выработку иммуноглобулинов В-лимфоцитами.

При лимфолейкозе нарушается формирование лимфоцитов. Появляется большое количество незрелых клеток, которые не способны выполнять свою работу. Это приводит к серьезным сбоям иммунитета. Человек становится более подвержен таким инфекционным заболеваниям, как туберкулез, кандидоз. Могут возникать серьезные осложнения от плановых прививок. Часто появляются так называемые аутоиммунные реакции – то есть иммунитет борется с нормальными клетками организма, например эритроцитами. В результате возникает анемия.

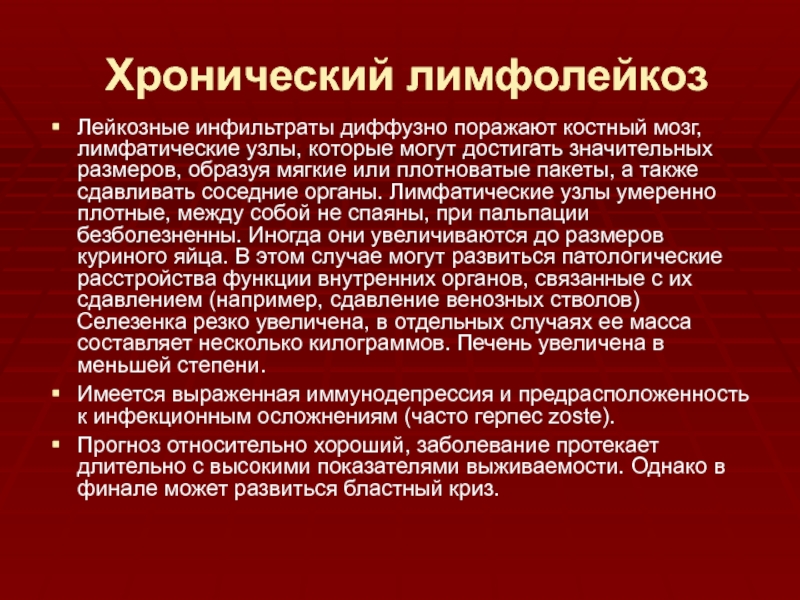

Злокачественные лимфоциты проникают в лимфатические узлы и селезенку, вызывая их увеличение, могут повреждать печень, легкие, головной мозг, кости.

При остром лимфолейкозе в костном мозге преобладают лимфобласты. Они очень быстро делятся, вытесняют из костного мозга и крови другие клетки, активно заселяют лимфатические узлы, селезенку. Чаще всего встречаются острые В-клеточные лейкозы, при которых образуется большое количество незрелых В-лимфоцитов. Острый В-клеточный лейкоз – самый распространенный вид лейкозов среди детей.

При хроническом лимфолейкозе в крови находят более зрелые формы лимфоцитов, которые способны некоторое время выполнять свои функции. Этот тип лейкоза характерен для людей старше 50-55 лет.

Кто в группе риска?

При остром лимфолейкозе в группе риска:

- люди, подвергавшиеся радиоактивному облучению,

- люди, подвергавшиеся химиотерапии или лучевой терапии в связи с другой формой рака,

- больные синдромом Дауна и другими генетическими нарушениями,

- люди, у братьев или сестер которых был диагностирован острый лимфолейкоз.

При хроническом лимфолейкозе в группе риска:

- представители европеоидной расы,

- люди старше 60 лет,

- люди, у родственников которых наблюдались случаи лейкоза.

Диагностика

- Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) с лейкоцитарной формулой. Это исследование дает врачу информацию о количестве, соотношении и степени зрелости элементов крови.

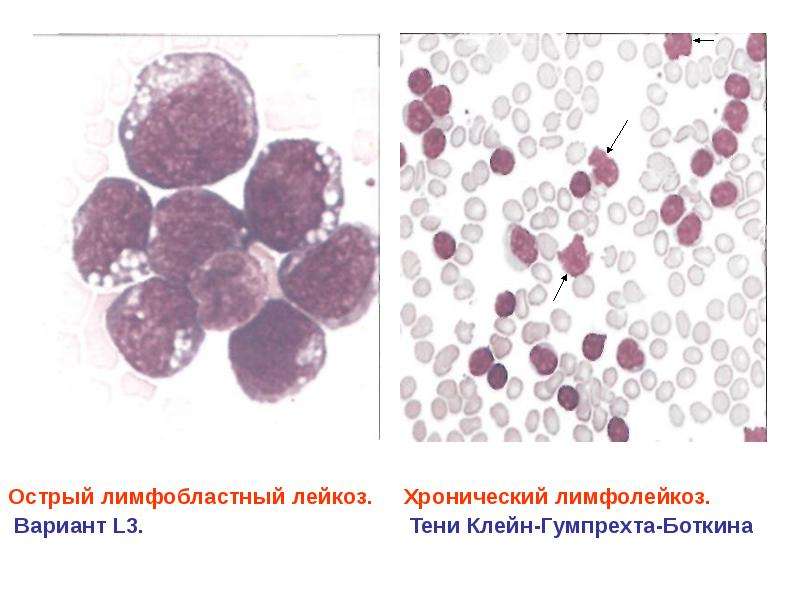

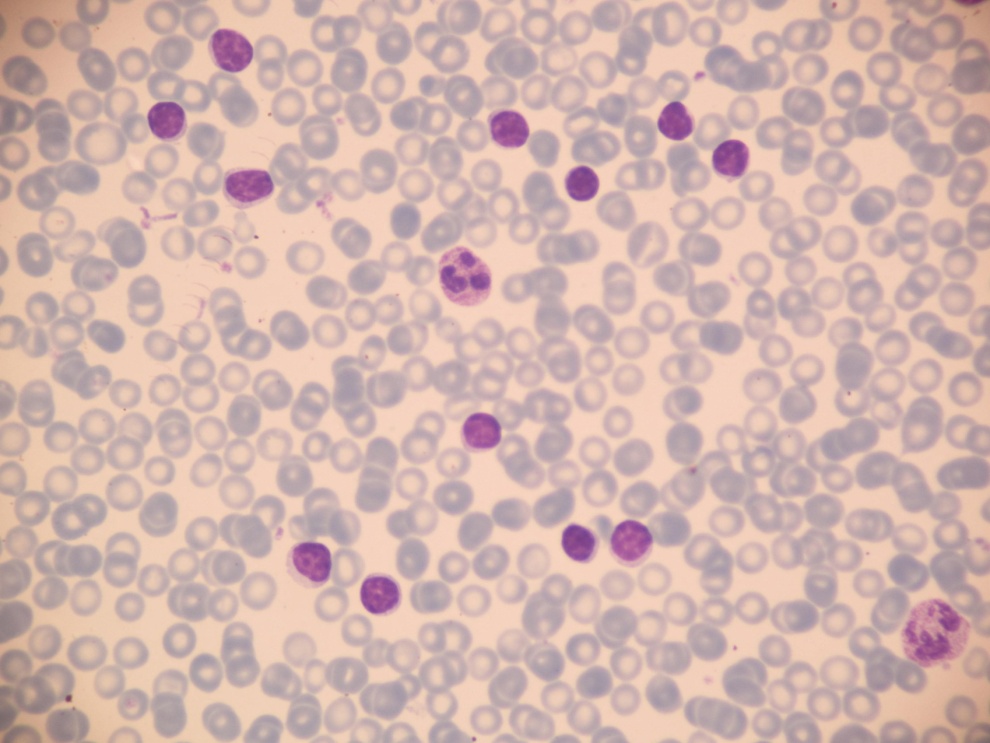

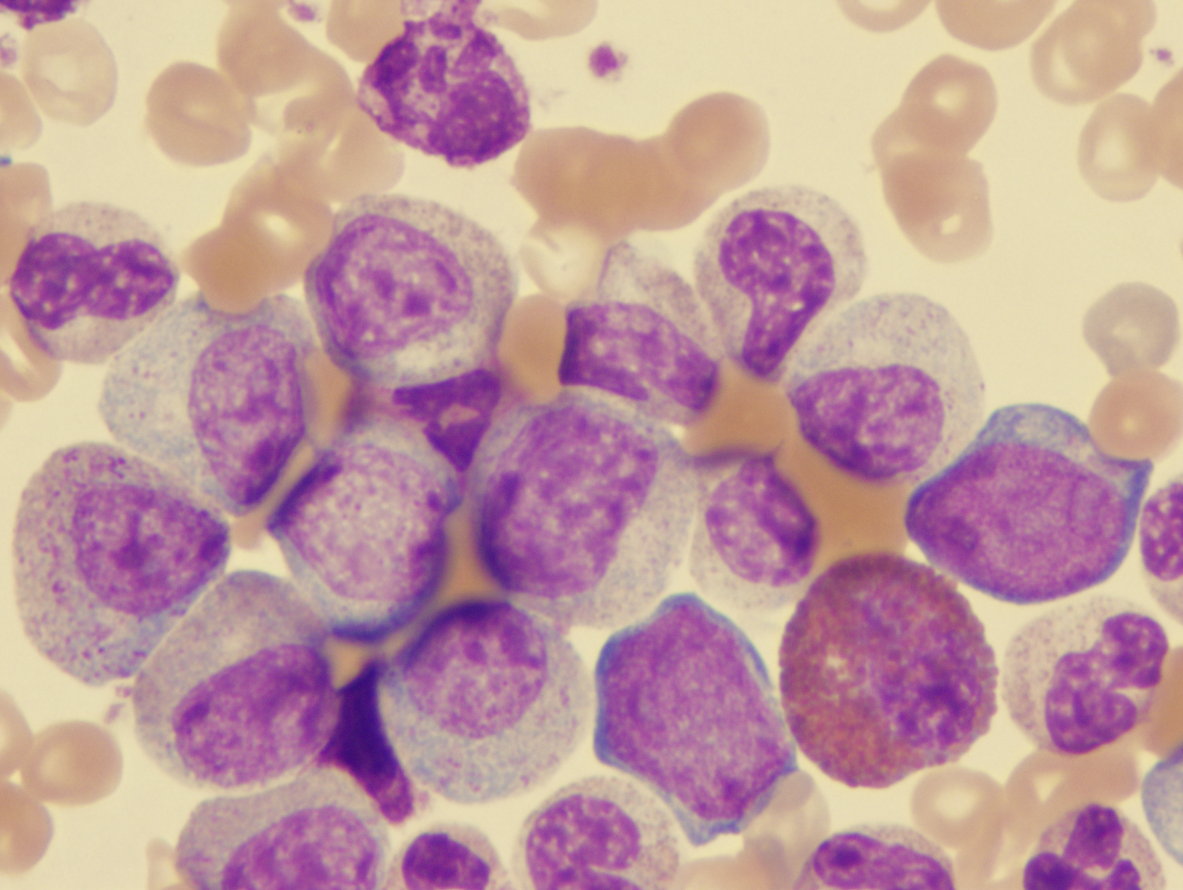

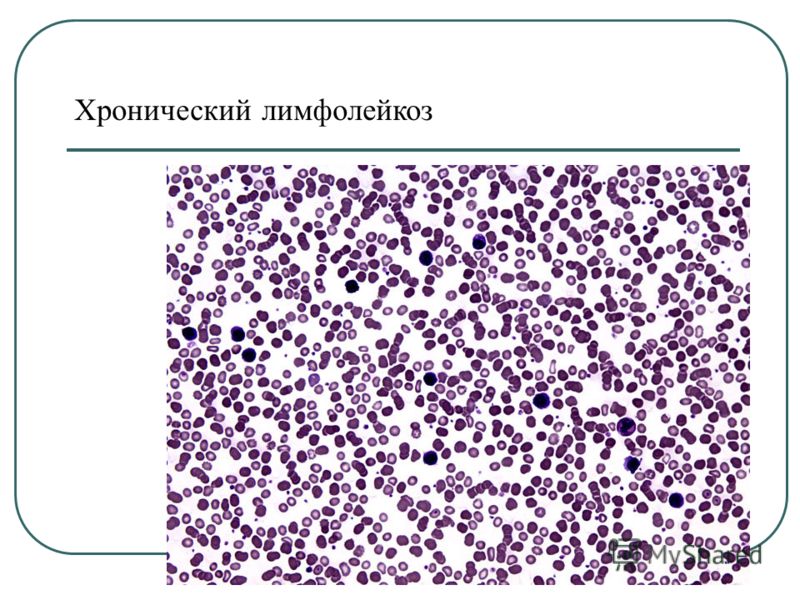

- Лейкоциты. При остром лимфолейкозе лейкоциты могут быть повышены, в норме или понижены. Лейкоцитарную формулу (соотношение отдельных видов лейкоцитов) определяют по мазку крови. Для этого тонкий мазок наносится на предметное стекло, окрашивается специальными красителями, а затем исследуется под микроскопом. Таким образом врач может не только определить соотношение лейкоцитов, но и выявить патологические, незрелые клетки, которые внешне отличаются от нормальных.

- При остром лимфолейкозе в крови могут быть обнаружены лимфоциты разной степени зрелости – от лимфобластов до зрелых клеток.

-

При хроническом лимфолейкозе лимфобласты обычно отсутствуют в крови. Характерным признаком хронического лейкоза является обнаружение в мазке крови клеток (или теней) Боткина – Гумпрехта. Они представляют собой остатки разрушенных лимфоцитов. Тени Боткина – Гумпрехта отсутствуют в жидкой крови и образуются в процессе приготовления мазка. Их количество определяет интенсивность разрушения лимфоцитов в крови.

- Тромбоциты могут быть снижены.

- Эритроциты и гемоглобин. Тоже могут быть снижены.

- Проточная цитометрия, иммунофенотипирование. При сложных вариантах лимфолейкоза эти методики позволяют точно определить тип злокачественных клеток. При проточной цитометрии измеряют параметры клетки с помощью лазерного луча. Иммунофенотипирование заключается в обнаружении специфических для разных типов клеток белков на поверхности мембраны лимфоцита.

- Цитогенетические исследования. Обычно берут венозную кровь. Клетки крови фиксируют и окрашивают, после чего специалист под микроскопом исследует их кариотип – полный набор хромосом, который идентичен в любой клетке человека. Используется для выявления хромосомных нарушений, характерных для лимфолейкоза. При лимфолейкозе могут быть повреждены 11-я, 13-я, 17-я хромосомы – выпадает определенный их участок, а так же может появляться лишняя 12-я хромосома (трисомия). Прогноз заболевания во многом зависит от вида хромосомных аномалий.

Например, выпадение участка 13-й хромосомы или трисомия по 12-й при отсутствии других изменений в хромосомах являются благоприятным признаком, а выпадение участка 11-й или 17-й хромосом определяют более плохой прогноз.

Например, выпадение участка 13-й хромосомы или трисомия по 12-й при отсутствии других изменений в хромосомах являются благоприятным признаком, а выпадение участка 11-й или 17-й хромосом определяют более плохой прогноз. - Биопсия костного мозга – взятие образца костного мозга из грудины или костей таза с помощью тонкой иглы. Проводится после предварительной анестезии. Затем под микроскопом выявляют лейкозные клетки.

- Спинномозговая пункция для выявления в спинномозговой жидкости, омывающей спинной и головной мозг, лейкозных клеток. Образец спинномозговой жидкости берется тонкой иглой, которая вводится между 3-м и 4-м поясничными позвонками после местной анестезии.

- Рентгенография грудной клетки. Может показать увеличение лимфатических узлов.

- УЗИ органов брюшной полости. Помогает выявить увеличение печени и селезенки.

Лечение

- Химиотерапия – это использование специальных препаратов, которые разрушают лейкозные клетки или препятствуют их делению.

- Лучевая терапия – разрушение лейкозных клеток с помощью ионизирующего излучения.

- Таргетированная терапия – назначение препаратов, имеющих направленное действие на определенные виды злокачественных клеток. Эти препараты взаимодействуют с определенными белками на поверхности лейкозных клеток и вызывают их разрушение.

- Пересадка костного мозга – пациенту пересаживают нормальные клетки костного мозга от подходящего донора. Предварительно проводят курс химиотерапии или лучевую терапию в высоких дозах, чтобы уничтожить все патологические клетки.

- Лучевая терапия – разрушение лейкозных клеток с помощью ионизирующего излучения. Может быть использована при остром лимфолейкозе для полного разрушения лейкозных клеток перед пересадкой костного мозга.

При остром лимфобластном лейкозе прогноз благоприятный, особенно у детей. Большинство пациентов полностью излечиваются. Прогноз хронического лимфолейкоза зависит от скорости прогрессирования болезни и чувствительности к химиотерапии. Средняя продолжительность жизни пациентов с хроническим лимфолейкозом составляет 3-5 лет.

Средняя продолжительность жизни пациентов с хроническим лимфолейкозом составляет 3-5 лет.

Профилактика

Специфической профилактики лимфолейкозов нет. Необходимо своевременно проходить профилактические осмотры, в ходе которых нередко выявляют заболевания крови.

Рекомендуемые анализы

- Общий анализ крови

- Лейкоцитарная формула

- Гемоглобин

- Цитологическое исследование пунктатов, соскобов других органов и тканей

Что такое ХЛЛ и как его лечить? — Фонд борьбы с лейкемией

Врач-онкогематолог Елена Стадник о хроническом лимфобластном лейкозе

Как ни странно, но онкологические заболевания могут быть хроническими. Иногда они даже не требуют лечения (а только наблюдения). В других случаях лечение может продолжаться всю жизнь…

Кто ставит диагноз?

ХЛЛ, или хронический лимфолейкоз характеризуется прогрессирующим накоплением фенотипически зрелых злокачественных B-лимфоцитов. Это весьма коварное злокачественное заболевание крови. Дело в том, что может много лет «таиться» в организме, не давая о себе знать. Как правило, находят его случайно. Может, внимательный терапевт заметит высокий уровень лейкоцитов и направит к гематологу, а, может, кто-то обратит внимание на увеличенные лимфоузлы, усталость, ночную потливость и температуру.

Это весьма коварное злокачественное заболевание крови. Дело в том, что может много лет «таиться» в организме, не давая о себе знать. Как правило, находят его случайно. Может, внимательный терапевт заметит высокий уровень лейкоцитов и направит к гематологу, а, может, кто-то обратит внимание на увеличенные лимфоузлы, усталость, ночную потливость и температуру.

Для того, чтобы подтвердить диагноз, нужно сделать тест. Это анализ крови, который называется иммунофенотипирование. Такой метод позволяет идентифицировать и посчитать группы лейкоцитов с помощью моноклональных антител, которые образуются против антигенов клеточной поверхности. Иммунофенотипирование позволяет узнать их тип и функциональное состояние по наличию того или иного набора клеточных маркеров. Проще говоря, клетки болезни находят будто по их паспортным данным. Для того, чтобы поставить диагноз ХЛЛ, страшных тестов, вроде биопсии костного мозга, делать не нужно: клетки болезни в костном мозге те же, что в периферической крови. В крупных городах результат такого теста можно получить за два часа.

В крупных городах результат такого теста можно получить за два часа.

Кто болеет?

Раньше считалось, что ХЛЛ – это болезнь бабушек и дедушек. Молодые пациенты, хоть и редко, но встречались. Однако диагноз ХЛЛ им никто не ставил. Как правило, их состояние определяли как неходжкинскую лимфому и, как следствие, неправильно лечили. Сейчас – благодаря качественной диагностике – диагноз помолодел. Встречаются и пациенты моложе 30, но это все равно редкость.

Показания к лечению?

Для многих ХЛЛ звучит как немедленный приговор. Однако этот диагноз — вовсе не сигнал к действию. Больных со спящим лейкозом не лечат. Их наблюдают. Когда больные ХЛЛ узнают о своем диагнозе, им трудно поверить, что некоторое время болезнь не нужно лечить. Они спешат обратиться за помощью к зарубежным врачам, тратя время, деньги и силы, а ответ получают тот же: ждите. Конечно, ждать и каждый день думать, не случится ли что-то ужасное, невыносимо трудно. Но ХЛЛ — не Дамоклов меч. Не стоит думать о том, что завтра придет беда. С болезнью живут, ее лечат..

Но ХЛЛ — не Дамоклов меч. Не стоит думать о том, что завтра придет беда. С болезнью живут, ее лечат..

Вот показания для начала лечения:

— Анемия, снижение количества тромбоцитов.

— Кровотечения, инфекции.

— Увеличение лимфоузлов.

— Время удвоения лейкоцитов меньше, чем два месяца.

— Осложнения, особенно аутоиммунные.

— Специальные симптомы: лихорадка, слабость, ночная потливость, потеря веса.

Как лечить?

Несмотря на то, что таргетные препараты официально зарегистрированы в качестве первой линии терапии при ХЛЛ, для уменьшения опухолевой массы многим хватает химиотерапии по стандартному протоколу. Есть группа пациентов, о которых с самого начала известно, что они не ответят на химиотерапию. Это пациенты с делецией 17 или 11 хромосомы, а также с немутированным типом ХЛЛ. Таких больных сразу лечат таргетными препаратами. Молодым пациентам, несмотря на риск, предлагают пересадку костного мозга. Успешная ТКМ означает полное излечение от хронического лимфолейкоза.

Успешная ТКМ означает полное излечение от хронического лимфолейкоза.

Таргетная терапия при лечении ХЛЛ

Долгое время химиотерапия была единственным возможным методом лечения хронического лимфолейкоза. Да, она помогала, но пациент получал ряд побочных эффектов и осложнений. Выпадение волос, тошнота, головокружение, рвота, гибель клеток-предшественников костного мозга, кардиотоксичность и вторичные опухоли. Здоровые клетки гибли вместе с больными. Иногда осложнения от химиотерапии приводили к гибели пациента. Появление таргетной терапии изменило очень многое…

Что это такое?

Таргетная терапия — это вид молекулярной медицины, которая позволяет блокировать рост раковых клеток с помощью вмешательства в механизм действия болезнетворных молекул, вызывающих рост опухоли. Химиотерапия препятствует размножению всех быстро делящихся клеток в организме, а таргетная — только плохих. Красноречивее всего об эффективности таргетной терапии расскажут цифры. Если раньше в ремиссию выходило 20% больных, сейчас их 80%.

Если раньше в ремиссию выходило 20% больных, сейчас их 80%.

Возникает вопрос: если с таргетной терапией все так хорошо, почему бы не лечить ей всех? Ответ прост: пока что это дорого. Впрочем, таргетные препараты уже зарегистрированы как первая линия терапии при ХЛЛ. А экономический анализ показал, что лечить таргетными препаратами безопаснее и проще, потому что расходы на них меньше, чем на осложненную химиотерапию, где лечишь не только болезнь, но и осложения. Если бы можно было достать из кармана таргетные препараты и раздать всем нуждающимся, химиотерапия в случае хронического лимфолейкоза канула бы в Лету.

Прошло уже восемь лет с тех пор, как первые больные начали принимать таргетные препараты в рамках клинических исследований. У российских больных стаж меньше: пять лет. Использование таргетной терапии показало потрясающие результаты. Больные хорошо переносят лечение. Те, кого считали безнадежными, обрели надежду. Теперь их ждет не паллиативное лечение, а полноценная жизнь. Жизнь человека, глядя на которого никогда не скажешь, что он вообще чем-то болел.

Жизнь человека, глядя на которого никогда не скажешь, что он вообще чем-то болел.

Коронавирус и хронический лимфолейкоз

Чем опасен?

Коронавирусы – это огромная группа вирусов. Из них для человека опасны только 7, в том числе и коронавирус, или SARS-CoV-2. Он вызывает потенциально тяжелую острую респираторную инфекцию, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Опасен он тем, что в качестве осложнения чаще всего приводит к вирусной пневмонии, из которой развивается острый респираторный дистресс-синдром, а после — острая дыхательная недостаточность. Проблема с острой дыхательной недостаточностью в том, что дома ее не вылечить. Необходима кислородная терапия и респираторная поддержка. Именно поэтому COVID-19 опасен не только для людей, но и для системы здравоохранения в целом. Когда прирост заболевших в день исчисляется тысячами, есть риск, что из-за переполненности больниц помощь получит не каждый. Несмотря на то, что общая летальность от коронавируса нового типа 2,3%, число его жертв в мире — миллион человек.

Кто в группе риска?

В условиях пандемии особенно важно позаботиться о людях, для которых этот вирус потенциально наиболее опасен. К группе риска в первую очередь относятся люди старше 65 лет, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и болезнями легких, и только потом — онкологические больные. Те, у кого онкологическое заболевание в ремиссии, кто не находится на химиотерапии или на лучевой терапии, с точки зрения риска инфицирования COVID-19 рассматриваются как здоровые люди.

Кому же тогда стоит особо внимательно отнестись к профилактике заражения COVID-19? Больным, получающим химиотерапию или только что ее закончившим. Людям, которые перенесли трансплантацию костного мозга в первый год после нее. Так же тем, кто на радиотерапии, гормональном и иммуносупрессивном лечении. Очень важно беречься людям с хроническими лейкозами и неходжкинскими лимфомами. Это связано с тем, что такие заболевания неизлечимы и присутствуют в организме даже в период стойкой ремиссии. Все вышеописанные состояния предполагают вторичный иммунодефицит, из-за которого так опасен COVID-19.

Все вышеописанные состояния предполагают вторичный иммунодефицит, из-за которого так опасен COVID-19.

Что делать?

Для того, чтобы обезопасить себя, придется научиться жить по-другому. Хотя бы на какое-то время. Кто лучше знает, что такое «жить по-другому», чем онкологический больной? Самое важное — это, конечно, самоизоляция. Необходимо найти другие средства связи с родными и близкими, помимо личных встреч. Удивительно, но семейный ужин может состояться и по видеосвязи. Стоит также сократить число визитов в больницу. Выбирать для этого маленькие клиники, а не большие медицинские учреждения, где много людей. Перед тем, как совершать какие-то медицинские манипуляции, нужно оценить вред и пользу. В этом поможет лечащий врач. В остальном — телемедицина.

Есть случаи, в которых посещение больницы неизбежно. Например, проведение курса химиотерапии. Это сопряжено с особым риском заражения COVID-19, поэтому, если можно отложить начало лечения, его лучше отложить. Если курс уже идет, конечно, его нужно продолжать. По возможности лучше перейти на таргетную терапию. Она таблетированная и не требует стационарного наблюдения.

Если курс уже идет, конечно, его нужно продолжать. По возможности лучше перейти на таргетную терапию. Она таблетированная и не требует стационарного наблюдения.

Предупрежден — значит вооружен. Соблюдая все правила профилактики заражения COVID-19 можно быть уверенным в собственной безопасности. Главное — помнить, что однажды пандемия закончится. А пока пейте чай и оставайтесь дома.

Качество жизни при хроническом лимфолейкозе. Случай из практики

История берет начало в 2014 году. Нина, как это обычно бывает, в плановом порядке сдала биохимический анализ крови, в котором оказались повышены лейкоциты. Откуда они взялись никто не знал, ведь Нина была совершенно здоровой молодой девушкой. Ей было всего 28 лет. Когда результат иммунофенотипирования указал на хронический лимфолейкоз, белорусские врачи (а в тот момент Нина отдыхала в санатории в Беларуси) отказывались верить в диагноз: молодые ХЛЛ не болеют. Тогда Нине пришлось в срочном порядке вернуться в Москву. В НМИЦ Гематологии диагноз подтвердили. В происходящее было действительно трудно поверить. Нина чувствовала себя прекрасно. Болезнь будто бы спала, хотя уровень лейкоцитов говорил об обратном. Еще год назад Нина была абсолютно здорова. Однако болезнь прогрессировала.

В НМИЦ Гематологии диагноз подтвердили. В происходящее было действительно трудно поверить. Нина чувствовала себя прекрасно. Болезнь будто бы спала, хотя уровень лейкоцитов говорил об обратном. Еще год назад Нина была абсолютно здорова. Однако болезнь прогрессировала.

ХЛЛ у Нины — один из самых опасных: с делецией 17 хромосомы. Лимфоциты множились, лимфоузлы увеличивались, опухолевая масса росла. Хотя Нина чувствовала себя хорошо, нужно было срочно начинать лечение. Когда речь идет о пожилых пациентах, их лечат с помощью химиотерапии или таргетных препаратов. Это помогает отсрочить рецидив. В ее же случае рецидива не должно было быть. Как молодой пациентке ей предложили рискованный, но единственно верный выход — трансплантацию костного мозга. Для того, чтобы осуществить пересадку, сначала нужно редуцировать опухолевую массу. Такого эффекта врачи пытались достичь при помощи химиотерапии, но, как это часто бывает у пациентов с делецией 17 хромосомы, редукции не было.

Стоит сказать, что, если бы эта история разворачивалась на пару лет раньше, Нине уже было бы нечем помочь, но ей повезло. Она лечилась уже в эру таргетных препаратов. Лечение оказалось успешным. Лейкоциты пришли в норму, а опухолевая масса уменьшилась.

Она лечилась уже в эру таргетных препаратов. Лечение оказалось успешным. Лейкоциты пришли в норму, а опухолевая масса уменьшилась.

Теперь Нина была готова к трансплантации. Донором стала женщина из Польши. Однако вздохнуть с облегчением было рано. Мало пересадить костный мозг, нужно, чтобы он еще и прижился. К сожалению, у Нины этого не происходило. И все же молодая женщина не собиралась сдаваться. Она искала фонд, который помог бы ей с повторной пересадкой. А дальше случилось чудо. Когда провели повторный анализ, оказалось, что костный мозг прижился на 99%.

Теперь у Нины четвертая отрицательная группа крови, такая же, как и у ее донора, а не первая положительная, как раньше. Это хорошо. Когда группа крови донора отлична от группы крови пациента, легко определить, чей костный мозг сейчас трудится: донорский или родной. Если донорский костный мозг у Нины перестал бы работать, ее группа крови снова стала бы первой положительной, а не четвертой отрицательной.

Сейчас Нина в ремиссии, она живет обычной жизнью, воспитывает дочь. Два десятка лет назад в такую историю никто бы не поверил. Увы, каждый шаг на этом пути – борьба. Борьба за дорогое лечение, за поиск донора, за трансплантацию, за жизнь. Пациенты в прошлом веке на таргетную терапию рассчитывать не могли. Ее просто не было. А молодые пациенты и вовсе оставались без диагноза. Кто бы им поставил ХЛЛ? Сейчас все по-другому. Всегда нужно бороться и ждать. Чудеса по-другому не случаются.

Два десятка лет назад в такую историю никто бы не поверил. Увы, каждый шаг на этом пути – борьба. Борьба за дорогое лечение, за поиск донора, за трансплантацию, за жизнь. Пациенты в прошлом веке на таргетную терапию рассчитывать не могли. Ее просто не было. А молодые пациенты и вовсе оставались без диагноза. Кто бы им поставил ХЛЛ? Сейчас все по-другому. Всегда нужно бороться и ждать. Чудеса по-другому не случаются.

Качество жизни при хроническом лимфолейкозе. История пациента

Молодой мужчина работал на производстве, где каждый год сдавал анализ крови. Во время очередной диспансеризации лейкоциты в крови были слегка повышены, но никто не обратил на это внимания, в том числе и сам Шамиль. Зима, эпидемия гриппа, Санкт-Петербург. Что тут удивительного? Через год он собирался поехать в пансионат. Как и положено, перед отъездом сдал кровь – и снова высокие лимфоциты. На этот раз терапевт отправил мужчину к гематологу, который и поставил ему диагноз — хронический лимфолейкоз. На тот момент Шамилю Камильевичу было сорок лет.

На тот момент Шамилю Камильевичу было сорок лет.

Хоть диагноз и был поставлен, показаний к началу лечения не было. Шамиля Камильевича отпустили домой. На три года он вернулся к своей привычной жизни, до тех пор, пока в 2015 году не заболел воспалением легких. Он заметил, что в целом стал чаще болеть. К тому же у него увеличились лимфоузлы на шее, при чем настолько, что было неудобно поворачивать голову. Оказалось, что лейкоциты и лимфоциты перевалили за сотню. Нужно было срочно начинать лечение.

На стандартный курс химиотерапии Шамиль отвечал плохо. У него был немутированный тип ХЛЛ, который очень тяжело лечить. Назначили таргетный препарат, добавили еще один, и уже через пару недель лимфоузлы уменьшились. Первый месяц лечения Шамиль, как и положено, провел в больнице, под наблюдением врачей. Препараты он переносил хорошо. Разве что говорил, что не привык пить так много воды, хотя все равно пил.

Наконец, мужчину выписали из больницы, но вскоре ему пришлось туда вернуться. Перед Новым Годом упали нейтрофилы. Снова лечение в стационаре, и наконец – домой. После этого в течение 2 лет Шамиль принимал назначенные препараты амбулаторно. Сейчас у него полная клинико-гематологическая ремиссия с радикацией минимальной остаточной болезни. Проще говоря, хорошая глубокая ремиссия. Хоть он и все еще под наблюдением врачей, но чувствует себя обычным и здоровым человеком.

Перед Новым Годом упали нейтрофилы. Снова лечение в стационаре, и наконец – домой. После этого в течение 2 лет Шамиль принимал назначенные препараты амбулаторно. Сейчас у него полная клинико-гематологическая ремиссия с радикацией минимальной остаточной болезни. Проще говоря, хорошая глубокая ремиссия. Хоть он и все еще под наблюдением врачей, но чувствует себя обычным и здоровым человеком.

Текст составлен на основе эфиров «Разговор с врачом- онкогематологом Еленой Александровной Стадник».

Записи эфиров:

https://bit.ly/3jdFZn5

Благодарим за возможность проведения эфиров компанию Abbvie.

Медики установили, что болезнь пожилых — хронический лимфолейкоз

«Моя сестра, которой еще нет и 45 лет, страдает онкологическим заболеванием крови — хроническим лимфолейкозом. Выяснилось это около года назад. Сестре было предоставлено современное бесплатное лечение, которое быстро поставило ее на ноги. Сейчас моя сестра чувствует себя здоровой. Она вновь работает, гуляет с внучкой, с удовольствием занимается нашимсадом. Однако тревога не покидает меня. Врачи сказали, что полногоизлечения гарантировать, к сожалению, не могут. Болезнь вернется — может быть, через 2 или 3 года, а может быть, и раньше. Тогда у нас должно быть наготове лекарство. А вот с лекарством теперь — большие трудности. Программа дополнительного лекарственного обеспечения изменилась, теперь врачи не имеют возможности выписывать тот препарат, который нужен больному. «Сверху» спущен бюджет, в который наши врачи — хочешь не хочешь — должны укладываться. А лекарство для моей сестры стоит очень дорого — сами мы его никак не осилим, даже если всей семьей будем деньги собирать. Возникает проблема: или моей сестре лекарство получить, или 20 больным с другими заболеваниями помочь. Но разве так можно ставить вопрос? Что же нам делать? Объясните, как теперь будут обеспечиваться такие больные, которым жизненно необходимы очень дорогие лекарства. Ведь от этого зависит их жизнь!»

Программа дополнительного лекарственного обеспечения изменилась, теперь врачи не имеют возможности выписывать тот препарат, который нужен больному. «Сверху» спущен бюджет, в который наши врачи — хочешь не хочешь — должны укладываться. А лекарство для моей сестры стоит очень дорого — сами мы его никак не осилим, даже если всей семьей будем деньги собирать. Возникает проблема: или моей сестре лекарство получить, или 20 больным с другими заболеваниями помочь. Но разве так можно ставить вопрос? Что же нам делать? Объясните, как теперь будут обеспечиваться такие больные, которым жизненно необходимы очень дорогие лекарства. Ведь от этого зависит их жизнь!»

С уважением,

М. Мамонтова,

г. Набережные Челны

Получая с пугающей регулярностью подобные письма, мы попросили нашего корреспондента встретиться с сотрудником Гематологического научного центра РАМН, занимающегося проблемой хронического лимфолейкоза, кандидатом медицинских наук Евгением Никитиным. Хотелось понять: каков в действительности прогноз больных с онкозаболеваниями крови, почему так дорого стоят препараты, которые могут таким больным помочь и какие шаги предпринимаются для того, чтобы люди, страдающие такими серьезными недугами, не чувствовали себя беспомощными и брошенными.

Хотелось понять: каков в действительности прогноз больных с онкозаболеваниями крови, почему так дорого стоят препараты, которые могут таким больным помочь и какие шаги предпринимаются для того, чтобы люди, страдающие такими серьезными недугами, не чувствовали себя беспомощными и брошенными.

Российская газета: Евгений Александрович, расскажите, пожалуйста, о хроническом лимфолейкозе. Каков прогноз и как часто люди этим заболеванием страдают?

Евгений Никитин: Хронический лимфатический лейкоз (ХЛЛ) — опухоль, возникающая из лимфоцитов, клеток иммунной системы. Заболевание проявляется поражением периферической крови, костного мозга, лимфатических узлов и селезенки. Основными проблемами являются увеличение количества белых клеток крови, увеличение лимфатических узлов и селезенки, появление малокровия, кровоточивости и склонности к инфекциям.

ХЛЛ чаще заболевают люди, перешагнувшие 50-летний рубеж. О частоте заболеваемости ХЛЛ в России говорить сложно, поскольку объективных статистических данных недостаточно. Национальный регистр в настоящее время только создается. Разумеется, у главных гематологов городского и регионального масштаба имеются довольно точные цифры, в соответствии с которыми они заказывают необходимые лекарственные препараты. Приблизительно можно сказать, что в России ежегодно появляются 4,5 тысячи вновь заболевших ХЛЛ.

Национальный регистр в настоящее время только создается. Разумеется, у главных гематологов городского и регионального масштаба имеются довольно точные цифры, в соответствии с которыми они заказывают необходимые лекарственные препараты. Приблизительно можно сказать, что в России ежегодно появляются 4,5 тысячи вновь заболевших ХЛЛ.

РГ: Это заболевание, при котором счет идет на дни и недели?

Никитин: Нет, хронический лимфолейкоз — медленно текущая болезнь. Скажу больше, 40 процентов больных мы не начинаем лечить сразу после установления диагноза. Это звучит очень странно: для большинства онкологических заболеваний верен принцип: чем раньше выявлена опухоль, тем больше шансов вылечиться. ХЛЛ — жидкая опухоль, при ней нельзя ничего удалить, эта болезнь исходно распространена по всему организму. Иногда заболевание в течение многих лет протекает почти без динамики, а иногда очень скоро ставит больного на грань между жизнью и смертью.

В последние годы нам удалось разработать молекулярные маркеры, предсказывающие течение В-ХЛЛ, но пройдет еще несколько лет, пока мы получим доказательные данные, оправдывающие более раннее начало терапии у больных с неблагоприятным прогнозом. Таким образом, сейчас врачи во всем мире придерживаются тактики выжидательного наблюдения вплоть до появления показаний к терапии. В этот период пациент должен просто регулярно наблюдаться у врача. К сожалению, со временем у большинства заболевших появляются серьезные проблемы. Основная опасность связана с тяжелыми инфекциями и кровоточивостью.

Таким образом, сейчас врачи во всем мире придерживаются тактики выжидательного наблюдения вплоть до появления показаний к терапии. В этот период пациент должен просто регулярно наблюдаться у врача. К сожалению, со временем у большинства заболевших появляются серьезные проблемы. Основная опасность связана с тяжелыми инфекциями и кровоточивостью.

РГ: Почему ХЛЛ называется болезнью второй половины жизни?

Никитин: Дети и молодые люди не болеют ХЛЛ. Кроме того, частота выявления этого заболевания увеличивается с возрастом. Поэтому распространено мнение, что ХЛЛ — болезнь пожилых. Но надо сказать, что в последние годы болезнь сильно «помолодела». По-видимому, это связано с улучшением качества диагностики. Появились современные более точные методы — иммунофенотипирование и иммуногистохимия, благодаря которым мы научились лучше понимать разновидности опухолей лимфатической системы. По данным ГНЦ РАМН, 40 процентов больных ХЛЛ — люди, моложе 55 лет. Вы понимаете, что это пора продуктивной деятельности, социальной активности. ХЛЛ — самый частый вид лейкозов у взрослых, таких пациентов много. Поэтому лечение таких больных — серьезная социальная проблема.

Вы понимаете, что это пора продуктивной деятельности, социальной активности. ХЛЛ — самый частый вид лейкозов у взрослых, таких пациентов много. Поэтому лечение таких больных — серьезная социальная проблема.

РГ: Давайте теперь поговорим о лечении таких больных. Чем прежде лечили ХЛЛ и чем лечат теперь?

Никитин: C лечением ХЛЛ произошли большие перемены. Раньше в нашем распоряжении были препараты, с помощью которых можно было проводить только паллиативное лечение, направленное на то, чтобы облегчить симптомы болезни, улучшить состояние больного. Сегодня разработаны два принципиально новых класса препаратов. Это аналоги пуринов и моноклональные антитела.

Лечение моноклональными антителами еще называют иммунотерапией. Она обладает рядом удивительных свойств. Действие иммунотерапии высокоизбирательно, благодаря чему она лишена целого ряда недостатков, свойственных обычным химиопрепаратам. Во время иммунотерапии у людей не выпадают волосы, не бывает тошноты, стоматитов и многих других тяжелых осложнений, развивающихся не в результате самого заболевания, а из-за токсичности химиотерапии.

Но самое главное — с использованием этих новых лекарств мы научились добиваться при ХЛЛ состояния, которое называется ремиссией, при которой отсутствуют все проявления болезни. К сожалению, это не означает окончательного излечения, болезнь может вернуться через какое-то время. Но пока человек на несколько лет здоров. Можно назвать такое состояние «временным здоровьем».

В конце концов все в этом мире временно. Люди, получившие современное лечение, могут вернуться к нормальному образу жизни, работать, растить детей или внуков, радоваться жизни…И это настоящая мирная революция. Раньше больной ХЛЛ был привязан к больнице, его жизнь представляла собой бесконечное лечение. Сегодня мы научились обеспечивать довольно продолжительные, по нескольку лет, промежутки без болезни, когда он может вернуться к полноценной жизни. Я уверен, что в ближайшие десятилетия мы научимся вылечивать ХЛЛ. На сегодняшний день основная задача врача — сделать так, чтобы периоды ремиссии длились как можно дольше, а периоды лечения были как можно короче и сопровождались минимальными проблемами. Сегодня это возможно.

Сегодня это возможно.

РГ: Известно, что эти инновационные препараты очень дорогие. Почему это так?

Никитин: Дорого стоит производство, особенно моноклональных антител, поскольку это высокотехнологичный процесс. Кроме того, речь не идет о том, чтобы выбрать один препарат из десятка имеющихся или предпочесть один вид терапии другому. Речь идет о препаратах, которые включены системами здравоохранения всех цивилизованных стран в стандарты лечения ХЛЛ.

Прежде чем препарат достигает такого уровня, он проходит 2 фазы доклинических и 3-й фазы клинических испытаний. Большинство лекарств отбрасываются на этапе доклинических испытаний. В первой фазе клинических испытаний подбирается безопасная доза препарата, во второй — тестируется эффективность у самых тяжелых больных, в третьей — новый препарат или вид лечения сравнивают с другим, наиболее эффективным на данный момент. Клинические испытания 3-й фазы представляют собой международные исследования, в которых участвует много клиник. Если препарат доходит до 3-й фазы — это уже грандиозный успех разработчиков. Но доходят единицы.

Если препарат доходит до 3-й фазы — это уже грандиозный успех разработчиков. Но доходят единицы.

При ХЛЛ, например, разрабатывалось несколько аналогов пуринов, но победил только один. Новые препараты нередко создаются в университетских лабораториях, но ни один университет, ни одно государство не в состоянии финансировать проведение масштабных клинических испытаний и выдерживать риски, связанные с менее удачными препаратами, которых большинство. Даже если вы сделали лекарство, которое вылечивает онкологическое заболевание, и это абсолютно очевидно, вам придется организовать десятки клинических испытаний в разных странах, чтобы убедить мировое сообщество и регулирующие организации США (FDA) и Европы (EMEA), что оно безопасно и эффективно. Другого пути нет. Иначе будут возникать трагедии, каких фармакология знала немало. Вот откуда берется цена.

Между тем путь нового лекарства на этом не завершается. Препарат поступает в распоряжение врачей, и их задача — научиться его максимально эффективно применять. И надо сказать, что этот этап может иногда иметь очень большое значение. Например, при ХЛЛ наиболее эффективны именно комбинированные схемы терапии, которые были разработаны уже после регистрации ключевых препаратов. Пострегистрационные исследования проводятся по инициативе врачей, но нередко финансируются компаниями-разработчиками.

И надо сказать, что этот этап может иногда иметь очень большое значение. Например, при ХЛЛ наиболее эффективны именно комбинированные схемы терапии, которые были разработаны уже после регистрации ключевых препаратов. Пострегистрационные исследования проводятся по инициативе врачей, но нередко финансируются компаниями-разработчиками.

Онкология всегда была дорогой. Вы не назовете ни одного дешевого противоопухолевого препарата, разработанного за последние 10 лет. Но посмотрите, как выросли ее возможности. Разумеется, среднестатистический человек — не только в нашей стране, но и в других странах мира — оплатить это лечение просто не в состоянии. Оплату лечения берут на себя страховые компании или государство. У нас до появления программы ДЛО новые препараты для лечения ХЛЛ были доступны единицам, хотя появились в России уже довольно давно. Только программа ДЛО сделала новое современное лечение доступным тем, кому это было необходимо по жизненным показаниям. К сожалению, положение снова резко осложнилось.

РГ: Сейчас вроде бы принято решение выделить онкогематологию в специальную подпрограмму, а может быть, даже по отдельным заболеваниям. Как вы к этому относитесь?

Никитин: Мне трудно комментировать ситуацию с программой дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), поскольку я не располагаю для этого достаточной информацией. Могу сказать одно: до 2005 года ситуация была просто плачевной. Мы знали, что есть новые лекарства, имелся опыт их применения в центральных институтах, отдельных клиниках, но для подавляющего большинства пациентов это лечение было совершенно недоступно. Настоящая перемена произошла в 2006 году, когда дорогостоящие препараты перестали быть в отчаянном дефиците и люди наконец-то увидели свет в конце тоннеля.

Как бы вам точнее сказать… Цитируя Джонатана Свифта, мы перестали «умерять желания, отрезая себе ноги, когда нам нужны ботинки». Все благодаря программе ДЛО. Но… Сейчас над людьми, начавшими получать лечение, вновь нависла угроза лишиться препаратов, спасающих им жизнь. Опять невозможно ничего выписать. Многие пациенты начали лечение и вынуждены прервать его из-за отсутствия препаратов, а этого делать никак нельзя. Российский стандарт лечения ХЛЛ, в который включены новые препараты, разработан и ожидает утверждения в Минздравсоцразвития России. Так что вопрос теперь находится исключительно в сфере компетенции государственных структур, занимающихся этой проблемой.

Опять невозможно ничего выписать. Многие пациенты начали лечение и вынуждены прервать его из-за отсутствия препаратов, а этого делать никак нельзя. Российский стандарт лечения ХЛЛ, в который включены новые препараты, разработан и ожидает утверждения в Минздравсоцразвития России. Так что вопрос теперь находится исключительно в сфере компетенции государственных структур, занимающихся этой проблемой.

Будет ли продлена жизнь нашим согражданам, остро нуждающимся в современном лечении, или же опыт 2006 года станет легендой, так и не воплотившейся в жизнь? На этот вопрос пока нет ответа. Очень хотелось бы надеяться на то, что в кратчайшие сроки он будет найден.

МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ: V РОССИЙСКАЯ ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

V РОССИЙСКАЯ ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЕГО ТЕРАПИИ

М.А. Волкова

Онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва

Н.Н.Блохина РАМН, Москва

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) — наиболее распространенный вид лейкоза в странах Европы и Северной Америки, поэтому клиническая картина и особенности его течения давно и хорошо изучены. В то же время отсутствие необходимых методических подходов в течение долгих лет не позволяло предпринять попытки расшифровать биологическую сущность заболевания. Появление современных цитогенетических, иммунологических и молекулярно-биологических методов вызвало взрыв интереса к изучению ХЛЛ, и в настоящее время этому заболеванию посвящено наибольшее количество исследований в области гематологии.

В последние годы подходы к лечению ХЛЛ радикально изменились. Эти изменения вызваны не только появлением новых, более эффективных, чем прежние, средств терапии, но и значительными успехами в понимании биологии заболевания, что реализовалось в выделении новых прогностических критериев, учитываемых в настоящее время при определении необходимости и интенсивности терапии.

Прежде всего, было показано, что представления о ХЛЛ как о необыкновенно вариабельном по клиническим проявлениям и течению заболевании не вполне соответствуют действительности и обусловлены невозможностью во многих случаях без иммунологического исследования дифференцировать хронический лимфолейкоз и лимфомы низкой степени злокачественности с лейкемизацией. Согласно современным представлениям, нашедшим отражение в последних классификациях (REAL, ВОЗ), ХЛЛ относится к заболеваниям периферических органов иммунной системы. Морфологическим субстратом ХЛЛ является клон CD5+ В-лимфоцитов, (с имунофенотипом CD5+,CD19+,CD20+, СD23+, слабой экспрессией CD22 и поверхностных иммуноглобулинов, FMC7-), аналогичный нормальным CD5+ В-лимфоцитам мантийной зоны вторичного фолликула лимфоузла, участвующим в независимом от Т-лимфоцитов иммунном ответе (1, 2). Установлено, что имеется два вида ХЛЛ: примерно в половине случаев морфологическим субстратом заболевания являются В-лимфоциты, еще не встречавшиеся с антигеном и поэтому не имеющие признаков соматических мутаций в генах вариабельной части тяжелых цепей иммуноглобулинов (VH ген), так называемые «наивные» лимфоциты, в другой половине случаев ХЛЛ патологические В-лимфоциты имеют признаки мутаций VH гена, они уже встречались с антигеном, под влиянием которого в своей дифференцировке прошли зародышевый центр вторичного фолликула лимфоузла и превратились в «клетки памяти». Многочисленными работами показано, что ХЛЛ, морфологическим субстратом которого являются «наивные» лимфоциты, имеет более агрессивное течение и нуждается в более интенсивной терапии, чем ХЛЛ из «клеток памяти»(3, 4).

Многочисленными работами показано, что ХЛЛ, морфологическим субстратом которого являются «наивные» лимфоциты, имеет более агрессивное течение и нуждается в более интенсивной терапии, чем ХЛЛ из «клеток памяти»(3, 4).

Долгое время считалось, что при ХЛЛ нет хромосомных аберраций, и на этом основании некоторыми авторами заболевание расценивалось как доброкачественная опухоль. Появление цитогенетических методов, дающих возможность анализировать кариотип неделящихся клеток (FISH), позволило выявить изменения кариотипа лейкемических клеток более чем у 80% больных, хотя до сих пор не обнаружено гена или генов, изменения которых ответственны за возникновение ХЛЛ. Наиболее часто встречающимися и прогностически значимыми оказались делеция длинного плеча хромосомы 13 (13q-), трисомия 12 хромосомы, делеция длинного плеча хромосомы 11 (11q-) и делеция короткого плеча хромосомы 17 (17p-). Сопоставление найденных хромосомных аберраций с течением болезни и ответом на терапию у 325 больных показало, что изменения кариотипа являются независимым прогностическим фактором, при этом 13q- в случаях, когда эта аномалия является единственной, предвещает стабильное состояние или медленное течение болезни и благоприятный ответ на терапию (медиана выживаемости — 133 мес. , больше, чем в группе больных с нормальным кариотипом — 111 мес.), в то время как остальные аберрации, в особенности 11q- и 17p- предвещают быстрое прогрессирование и резистентность к терапии (медианы выживаемости больных с трисомией 12 — 114 мес., 11q- 79мес, 17p- 32 мес.). Сопоставление хромосомных аберраций с мутационным статусом IgVH гена обнаружило четкую корреляцию: 13q- статистически значимо чаще встречалась у больных с мутациями гена IgVH, в то время как 11q- и 17p- с высокой степенью достоверности чаще при отсутствии таких мутаций (5). Более ранними работами уже было показано, что 11q- ассоциирована с выраженной лимфаденопатией и плохим прогнозом (6). Возможно, 17p- является наиболее неблагоприятной аномалией, потому что делеция 17 хромосомы захватывает место локализации гена р53, осуществляющего надзор за состоянием клеточного генома и инициирующего апоптоз клеток с измененным геномом. При наличии мутации аллельного гена, нередкой при ХЛЛ, этот дефект вносит свой вклад в неблагоприятное течение болезни.

, больше, чем в группе больных с нормальным кариотипом — 111 мес.), в то время как остальные аберрации, в особенности 11q- и 17p- предвещают быстрое прогрессирование и резистентность к терапии (медианы выживаемости больных с трисомией 12 — 114 мес., 11q- 79мес, 17p- 32 мес.). Сопоставление хромосомных аберраций с мутационным статусом IgVH гена обнаружило четкую корреляцию: 13q- статистически значимо чаще встречалась у больных с мутациями гена IgVH, в то время как 11q- и 17p- с высокой степенью достоверности чаще при отсутствии таких мутаций (5). Более ранними работами уже было показано, что 11q- ассоциирована с выраженной лимфаденопатией и плохим прогнозом (6). Возможно, 17p- является наиболее неблагоприятной аномалией, потому что делеция 17 хромосомы захватывает место локализации гена р53, осуществляющего надзор за состоянием клеточного генома и инициирующего апоптоз клеток с измененным геномом. При наличии мутации аллельного гена, нередкой при ХЛЛ, этот дефект вносит свой вклад в неблагоприятное течение болезни. При изучении частоты мутаций гена р53 у 114 больных ХЛЛ было показано, что эти изменения имеют место в 14% случаев, причем более чем в половине случаев они биаллельны. Продолжительность достигнутых ремиссий после идентичного лечения и общая продолжительность жизни были достоверно короче у больных с мутацией гена р53 (продолжительность ремиссии — 4 мес., продолжительность жизни — 29 мес. в группе с изменениями гена р53; 27 мес. и 67 мес. соответственно в группе без изменений). Больные с изменениями гена р53 оказались резистентными к терапии алкилирующими агентами и флюдарабином (7).

При изучении частоты мутаций гена р53 у 114 больных ХЛЛ было показано, что эти изменения имеют место в 14% случаев, причем более чем в половине случаев они биаллельны. Продолжительность достигнутых ремиссий после идентичного лечения и общая продолжительность жизни были достоверно короче у больных с мутацией гена р53 (продолжительность ремиссии — 4 мес., продолжительность жизни — 29 мес. в группе с изменениями гена р53; 27 мес. и 67 мес. соответственно в группе без изменений). Больные с изменениями гена р53 оказались резистентными к терапии алкилирующими агентами и флюдарабином (7).

В последние годы многими работами была показана неблагоприятная роль экспрессии на поверхности лимфоцитов CD38. Детальный анализ клинической картины и течения заболевания у 168 больных ХЛЛ показал, что экспрессия CD38 с высокой степенью значимости коррелировала с продвинутой стадией заболевания или с быстрым переходом начальной стадии в более неблагоприятную, требующую лечения, плохим ответом на терапию (80% ремиссий при лечении флюдарабином в группе больных без экспрессии CD38 и 28,6% при наличии экспрессии) и значительно худшей выживаемостью (8 лет прожили 90,4% больных в группе CD38 и лишь 42,3% в группе CD38+)(8).

Уже с середины 90-х годов стали появляться данные о неблагоприятной роли высокого уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ), b2-микроглобулина и растворимой CD23 — активатора иммунных Т-лимфоцитов. К настоящему времени это подтверждено на больших (более 400 чел.) группах больных. Показано, что при уровне ЛДГ, превышающем нормальный в 1,25 раза, медиана продолжительности жизни составляет 4,4 года, в то время как при нормальном уровне — 12,6 лет; при концентрации b2-микроглобулина более 3 мг/л — 4,6 лет, менее — 12,6 лет; при уровне растворимой CD23, превышающем норму в 10 раз, выживаемость составила 6,4 года, при меньшем содержании — около 10 лет (9).

Работами последних лет показана также неблагоприятная прогностическая роль повышенного уровня тимидин киназы — клеточного фермента, который активируется в клетке перед ее делением и осуществляет фосфорилирование не только экзогенного, но и эндогенного тимидина, ускоряя тем самым процесс построения ДНК. Поэтому уровень тимидин киназы отражает активность клеточной пролиферации (10). Исследование содержания тимидин киназы в сыворотке больных ХЛЛ в начальной стадии заболевания показало, что в группе с уровнем тимидин киназы менее 7 ед./л среднее время без признаков прогрессирования составило 49 мес., в то время как в группе больных с более высоким уровнем фермента — только 8 мес. (11).

Поэтому уровень тимидин киназы отражает активность клеточной пролиферации (10). Исследование содержания тимидин киназы в сыворотке больных ХЛЛ в начальной стадии заболевания показало, что в группе с уровнем тимидин киназы менее 7 ед./л среднее время без признаков прогрессирования составило 49 мес., в то время как в группе больных с более высоким уровнем фермента — только 8 мес. (11).

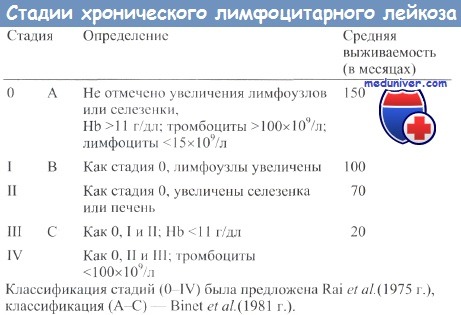

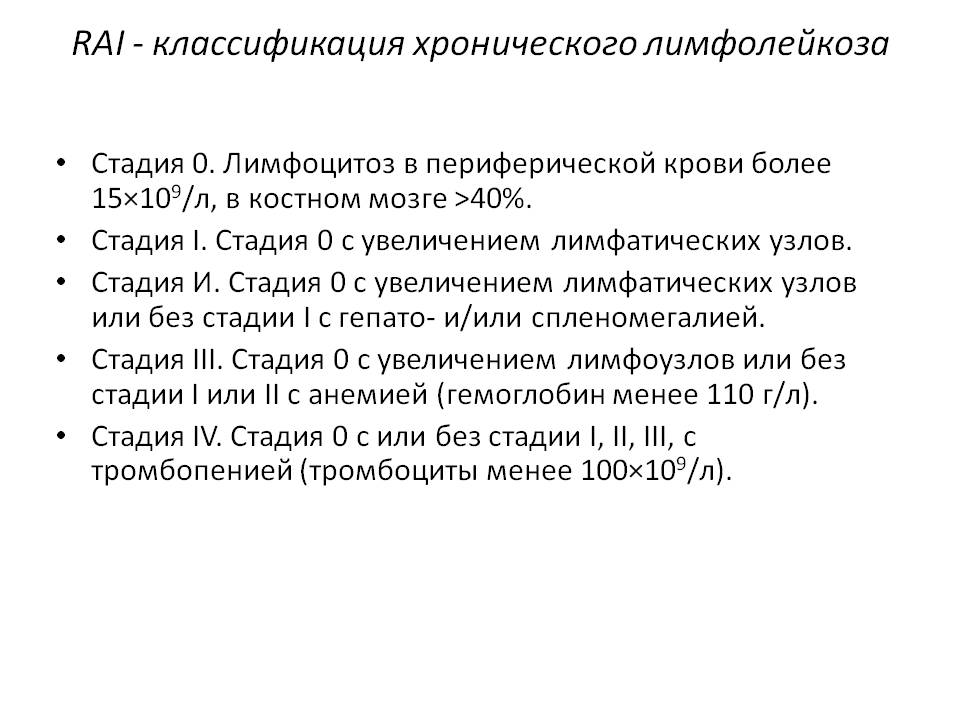

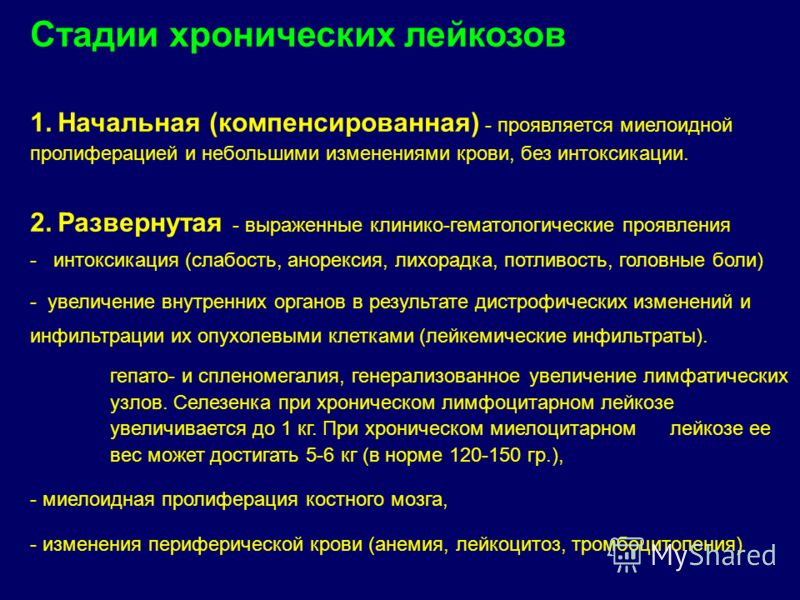

Один из важнейших вопросов терапии ХЛЛ касается оптимального срока начала терапии. В отличие от острого лейкоза или хронического миелолейкоза у 15-20% больных ХЛЛ в течение многих лет не наблюдается прогрессирования заболевания. Поскольку большими рандомизированными исследованиями показано, что раннее начало терапии не увеличивает продолжительность жизни при ХЛЛ, считается, что лечение может быть отложено до тех пор, пока сохраняется стабильная картина при минимальных проявлениях болезни (А стадия по Binet, 0-I по Rai) (12, 13). Показанием к началу терапии считается наличие «общих симптомов» (слабость, потливость, потеря веса), подверженность повторным бактериальным инфекциям, развитие анемии или тромбоцитопении, обусловленной инфильтрацией костного мозга патологическими лимфоцитами или аутоиммунным процессом, массивная лимфаденопатия или спленомегалия, выраженная (80% и более) инфильтрация костного мозга патологическими лимфоцитами, быстрое увеличение числа лимфоцитов в крови (удвоение менее чем за 12 мес. ), то есть при В и С стадиях по Binet, II-IV по Rai. В последние годы большинство авторов считают, что лечение следует начинать и в более ранних стадиях при отсутствии или слабой выраженности перечисленных симптомов, но при наличии указанных ранее неблагоприятных прогностических признаков — комплексные хромосомные аберрации или обнаружение 11q- или 17p-, наличие немутировавшего гена IgVH, экспрессия CD38, высокий уровень ЛДГ, сывороточной тимидин киназы, b2-микроглобулина или растворимой CD23.

), то есть при В и С стадиях по Binet, II-IV по Rai. В последние годы большинство авторов считают, что лечение следует начинать и в более ранних стадиях при отсутствии или слабой выраженности перечисленных симптомов, но при наличии указанных ранее неблагоприятных прогностических признаков — комплексные хромосомные аберрации или обнаружение 11q- или 17p-, наличие немутировавшего гена IgVH, экспрессия CD38, высокий уровень ЛДГ, сывороточной тимидин киназы, b2-микроглобулина или растворимой CD23.

В течение более 40 лет препаратом выбора при ХЛЛ был хлорамбуцил (лейкеран, хлорбутин). Хлорамбуцил в качестве монотерапии или в комбинации с преднизолоном позволял почти у всех больных добиться снижения уровня лейкоцитов, а использование его при первых признаках прогрессирования заболевания у ряда больных на несколько лет сдерживало это прогрессирование. Поскольку у подавляющего числа больных с помощью хлорамбуцила, его комбинации с преднизолоном и появившихся поздней других алкилирующих препаратов (циклофосфан, дегранол, дипин, фотрин) удавалось получить лишь частичные ремиссии (только в нескольких исследованиях было получено небольшое количество непродолжительных полных ремиссий), в 70-80-х годах для лечения ХЛЛ стали применяться схемы, разработанные на базе алкилирующих препаратов и ставшие «золотым стандартом» в терапии лимфом — COP, CHOP, CAP, а также LVPP, M-2, POACH. Применение комбинированной терапии, по некоторым данным, несколько увеличило число полных ремиссий при ХЛЛ, однако рандомизированные исследования не показали достоверных преимуществ в продолжительности безрецидивного периода и общей выживаемости при использовании комбинированной терапии по сравнению с лечением хлорамбуцилом и преднизолоном: по данным ECOG, частота полных ремиссий при лечении высокими дозами хлорамбуцила — 23%, при комбинированной терапии — 25%, продолжительность безрецидивного периода 1,9 и 2 года, общая выживаемость 3,9 и 4,8 лет соответственно (14). Это дало основание считать, что химиотерапия не привела к увеличению продолжительности жизни больных ХЛЛ в течение трех десятилетий (60-90 годы), а некоторое ее увеличение за этот период связано с более эффективным лечением инфекций, являющихся наиболее частым и грозным осложнением и основной причиной смерти больных ХЛЛ.

Применение комбинированной терапии, по некоторым данным, несколько увеличило число полных ремиссий при ХЛЛ, однако рандомизированные исследования не показали достоверных преимуществ в продолжительности безрецидивного периода и общей выживаемости при использовании комбинированной терапии по сравнению с лечением хлорамбуцилом и преднизолоном: по данным ECOG, частота полных ремиссий при лечении высокими дозами хлорамбуцила — 23%, при комбинированной терапии — 25%, продолжительность безрецидивного периода 1,9 и 2 года, общая выживаемость 3,9 и 4,8 лет соответственно (14). Это дало основание считать, что химиотерапия не привела к увеличению продолжительности жизни больных ХЛЛ в течение трех десятилетий (60-90 годы), а некоторое ее увеличение за этот период связано с более эффективным лечением инфекций, являющихся наиболее частым и грозным осложнением и основной причиной смерти больных ХЛЛ.

В начале 90-х годов в лечении ХЛЛ произошло событие, названное «мирной революцией» и заметно изменившее имевшиеся результаты: появились пуриновые аналоги, позволившие сделать первый шаг в увеличении продолжительности жизни больных ХЛЛ благодаря существенному увеличению числа и продолжительности полных ремиссий. Из трех препаратов этого ряда (флюдарабин, пентостатин и кладрибин) наибольшую эффективность при ХЛЛ продемонстрировал флюдарабин. К настоящему времени флюдарабин считается наиболее эффективным препаратом в терапии ХЛЛ, позволяющим получить до 80% ремиссий (у 30% — полные) у ранее не леченных больных, столько же у ранее леченных алкилирующими препаратами и чувствительных к ним и у 35-40% нечувствительных к алкилирующим препаратам (15, 16). В двух больших рандомизированных исследованиях (CLGB, SWOG, ECOG, NCIC-CTG), включавших 544 больных, было показано высоко статистически значимое преимущество флюдарабина по сравнению с хлорамбуцилом: 70% ремиссий, из них 27% полных, продолжительность безрецидивного периода 32 мес. у леченных флюдарабином, 47%, 3% и 18 мес. соответственно в группе получивших хлорамбуцил (17). Аналогичные результаты получены Французской кооперативной группой в исследовании, включавшем 695 больных, при сравнении эффективности флюдарабина, CHOP и CAP: 81%, 77% и 66% ремиссий соответственно, из них полных 37%, 28% и 13% (р=0,0001) (18).

Из трех препаратов этого ряда (флюдарабин, пентостатин и кладрибин) наибольшую эффективность при ХЛЛ продемонстрировал флюдарабин. К настоящему времени флюдарабин считается наиболее эффективным препаратом в терапии ХЛЛ, позволяющим получить до 80% ремиссий (у 30% — полные) у ранее не леченных больных, столько же у ранее леченных алкилирующими препаратами и чувствительных к ним и у 35-40% нечувствительных к алкилирующим препаратам (15, 16). В двух больших рандомизированных исследованиях (CLGB, SWOG, ECOG, NCIC-CTG), включавших 544 больных, было показано высоко статистически значимое преимущество флюдарабина по сравнению с хлорамбуцилом: 70% ремиссий, из них 27% полных, продолжительность безрецидивного периода 32 мес. у леченных флюдарабином, 47%, 3% и 18 мес. соответственно в группе получивших хлорамбуцил (17). Аналогичные результаты получены Французской кооперативной группой в исследовании, включавшем 695 больных, при сравнении эффективности флюдарабина, CHOP и CAP: 81%, 77% и 66% ремиссий соответственно, из них полных 37%, 28% и 13% (р=0,0001) (18). Эти исследования показали, что эффективность флюдарабина при ХЛЛ превосходит эффективность не только отдельных препаратов, но и всех известных схем полихимиотерапии, причем эффект флюдарабина у ранее леченных больных равен или даже выше эффекта других препаратов у первичных пациентов больных. Помимо внутривенной имеется форма флюдарабина для приема внутрь. В настоящее время проводятся сравнительные исследования, которые установят, получено ли достоверное увеличение продолжительности жизни больных, леченных флюдарабином, но уже показано, что ремиссии после флюдарабина сохраняются дольше, чем после хлорамбуцила.

Эти исследования показали, что эффективность флюдарабина при ХЛЛ превосходит эффективность не только отдельных препаратов, но и всех известных схем полихимиотерапии, причем эффект флюдарабина у ранее леченных больных равен или даже выше эффекта других препаратов у первичных пациентов больных. Помимо внутривенной имеется форма флюдарабина для приема внутрь. В настоящее время проводятся сравнительные исследования, которые установят, получено ли достоверное увеличение продолжительности жизни больных, леченных флюдарабином, но уже показано, что ремиссии после флюдарабина сохраняются дольше, чем после хлорамбуцила.

Стремление улучшить достигнутые с помощью флюдарабина результаты привело к комбинациям флюдарабина с другими препаратами. Совместное применение флюдарабина и хлорамбуцила не показало большей эффективности, чем монотерапия флюдарабином и вызывало длительную миелосупрессию. Высоко эффективными оказались комбинации флюдарабина с митоксантроном (77% ремиссий, из них 20% — полных) (19), эпирубицином (92% ремиссий, 40% — полных) (20) и циклофосфаном (88-100% ремиссий, 35-50% — полных) (21). Добавление к комбинации флюдарабина с циклофосфаном G-CSF, позволившего за счет укорочения периода миелосупрессии исключить вынужденное удлинение интервалов между курсами, дало возможность получить 100% ремиссий — 47% полных и 53% частичных (22).

Добавление к комбинации флюдарабина с циклофосфаном G-CSF, позволившего за счет укорочения периода миелосупрессии исключить вынужденное удлинение интервалов между курсами, дало возможность получить 100% ремиссий — 47% полных и 53% частичных (22).

Настоящее время характеризуется активными поисками биологических препаратов для лечения ХЛЛ. Широко исследовавшийся интерферон a показал лишь слабую и короткую эффективность, не усилив и не удлинив эффект флюдарабина (23, 24).

В конце 80-х — начале 90-х годов появились первые сообщения об использовании моноклональных антител в лечении ХЛЛ. К настоящему времени клиническое применение нашли два препарата: Rituximab (Mabthera) и Campath-1H. Rituximab — гуманизированные моноклональные антитела к антигену CD20, который экспрессирован на поверхности всех человеческих В-лимфоцитов, в том числе на патологических В-лимфоцитах при лимфомах и ХЛЛ. Эффективность Rituximab при ХЛЛ оказалась заметно ниже, чем при лимфомах, что, по всей вероятности, объясняется более низкой плотностью CD20 на лимфоцитах больных ХЛЛ. При использовании обычно эффективных при лимфомах доз 375 мг/м2 только у 10-15% больных ХЛЛ удается получить частичные ремиссии. Однако после 4 недель лечения в дозах 500-825 мг/м2 эффект достигается у 22% больных, 1000-1500 мг/м2 — у 43%, 2250 мг/м2 — у 75% (25).

При использовании обычно эффективных при лимфомах доз 375 мг/м2 только у 10-15% больных ХЛЛ удается получить частичные ремиссии. Однако после 4 недель лечения в дозах 500-825 мг/м2 эффект достигается у 22% больных, 1000-1500 мг/м2 — у 43%, 2250 мг/м2 — у 75% (25).

Высоко эффективной оказалась комбинация анти-CD20 антител с флюдарабином и циклофосфаном: ремиссии получены у 93% ранее не леченных больных, в том числе у 60% — полные (26). У ранее леченных больных, в том числе резистентных к алкилирующим агентам и/или флюдарабину, эффект достигнут в 70% случаев, у 14% больных получены полные ремиссии (27). На небольшом, но первом в нашей стране опыте, мы можем подтвердить высокую эффективность данной комбинации — эффект у 85% (57% полных и 28% частичных ремиссий) больных с плохими прогностическими признаками либо резистентных к предыдущей терапии. Высокая эффективность, по всей вероятности, объясняется синергизмом действия флюдарабина и Rituximab: конечный эффект действия Rituximab заключается в комплемент-зависимом лизисе клеток, флюдарабин подавляет экспрессию ингибиторов комплемента CD55 и CD46, способствуя тем самым более активному действию антител (28). В недавних исследованиях было обнаружено, что интерферон a при ХЛЛ увеличивает экспрессию многих антигенов на поверхности В-лимфоцитов, в том числе и CD20. Это обусловливает более активное связывание антигена с антителами к нему (29). Возможно сочетание Rituximab с интерфероном окажется перспективным.

В недавних исследованиях было обнаружено, что интерферон a при ХЛЛ увеличивает экспрессию многих антигенов на поверхности В-лимфоцитов, в том числе и CD20. Это обусловливает более активное связывание антигена с антителами к нему (29). Возможно сочетание Rituximab с интерфероном окажется перспективным.

Campath-1H — гуманизированные антитела к антигену CD52, который экспрессирован на всех В- и Т-лимфоцитах как здоровых, так и больных ХЛЛ. Клинические испытания показали эффективность препарата даже у больных, рефрактерных ко всей предыдущей терапии, в том числе к флюдарабину (33% частичных ремиссий средней продолжительностью 12,4 мес.) (30). Первые результаты использования сочетания Campath-1H и флюдарабина для терапии рефрактерных больных показали высокую эффективность: ремиссии получены почти у всех больных, в том числе и полные (31). К сожалению, лечение моноклональными антителами сопряжено с целым рядом побочных эффектов: высокая температура, озноб, нередко одышка и падение артериального давления, которые часто сопровождают первое введение препаратов, особенно у больных с высоким лейкоцитозом, что объясняется высвобождением цитокинов, главным образом, интерлейкина 6 (IL-6) и фактора некроза опухоли альфа (TNFa) при распаде лимфоцитов (32). Не менее серьезным является резкое снижение иммунитета и развитие тяжелых инфекций в связи с действием антител на нормальные лимфоциты. Поэтому лечение антителами, особенно Campath-1H, следует сочетать с антибактериальной и противовирусной терапией.

Не менее серьезным является резкое снижение иммунитета и развитие тяжелых инфекций в связи с действием антител на нормальные лимфоциты. Поэтому лечение антителами, особенно Campath-1H, следует сочетать с антибактериальной и противовирусной терапией.

Трансплантация костного мозга или периферических стволовых клеток при ХЛЛ не получили столь широкого распространения, как при других лейкозах, в связи с пожилым возрастом большинства пациентов и частым отсутствием совместимого сиблинга. Тем не менее, к настоящему времени сделано более 400 трансплантаций. Аллогенная трансплантация считается показанной больным до 55 лет с вышеуказанными неблагоприятными прогностическими признаками, больным до 65 лет при наличии признаков плохого прогноза показана аутологичная трансплантация, а больным до 75 лет — трансплантация с немиелоаблативными режимами кондиционирования. Полные ремиссии, достигнутые после трансплантации, как правило, оказываются ПЦР-негативными и остаются таковыми в течение многих лет (33).

Новые методы лечения в сочетании с успехами антибиотической, противогрибковой и противовирусной терапии привели к тому, что если в 80-х годах 10 и более лет жили всего 30% больных ХЛЛ, в 90-х — 50%, то в настоящее время этот процент возрос до 60.

Среди новых направлений терапевтических поисков, прежде всего, следует упомянуть радиоиммунотерапию — препарат Zevalin (IDEC-Y2B8), представляющий собой соединение мышиных анти-CD20 антител с иттрием. Продолжается поиск наиболее эффективных комбинаций препаратов, включающих флюдарабин, особенно для плохо поддающихся стандартной терапии вариантов ХЛЛ — пролимфоцитарного и Т-клеточного. Первые обнадеживающие результаты получены при сочетании флюдарабина с гуанин-арабинозидом (Ara-G, 506U78). Начато изучение эффективности ингибиторов циклин-зависимой протеинкиназы (бриостатин, флавопиридол, UCN-01), фарнезилтрансферазы, препаратов, направленных на подавление ангиогенеза (талидомид, SU5416). На стадии лабораторного изучения находятся работы по созданию антиидиотипических вакцин против ХЛЛ и очень интересные работы по генной терапии — стимуляция иммунной функции здоровых Т-лимфоцитов, направленной против лейкемических В-лимфоцитов благодаря усилению антиген-презентирующей способности В-лимфоцитов путем трансдукции лиганда CD40 CD154 c аденовирусным вектором. Эти исследования показывают возможность рождения в ближайшем будущем патогенетической терапии ХЛЛ.

Эти исследования показывают возможность рождения в ближайшем будущем патогенетической терапии ХЛЛ.

Список литературы:

1. F. Caligaris-Cappio et al. Towards a better understanding of the biology of B-chronic lymphocytic leukemia. Sixth Meeting of the European Hematology Association, Frankfurt, Germany, 21-24 June 2001, Educational book, pp. 102-106.

2. P. Youinou et al. CD5 expression in human B-cell population. Immunol Today. 1999,20, 312-316.

3. T.J. Hamblin et al. Unmutated IgV(H) genes are associated with more aggressive form of chronic lymphocytic leukemia. Blood 1999, 94, 1848-1854.

4. R.N. Damle et al. IgV gene mutation status and CD38 expression as novel prognostic indicators in chronic lymphocytic leukemia. Blood 1999, 94, 1840-1847.

5. H. Dohner et al. Risk classification of chronic lymphocytic leukemia based on genetics. Sixth Meeting of the European Hematology Association, Frankfurt, Germany, 21-24 June 2001, Educational book, pp. 107-109.

Sixth Meeting of the European Hematology Association, Frankfurt, Germany, 21-24 June 2001, Educational book, pp. 107-109.

6. H. Dohner et al. 11q deletions identify a new subset of B-cell chronic lymphocytic leukemia characterized by extensive nodal involvement and inferior prognosis. Blood 1997, 89, 2516-2522.

7. A. Roeber et al. P53 aberrations in B-CLL predict survival and are associated with in vivo resistance to therapy. Blood 2000, 96, 175b, abstr. 4463.

8. G. Del Poeta et al. CD38 expression identifies two distinct prognostic subsets in B-chronic lymphocytic leukemia, Blood 2000, 96, 366a, abstr. 1584.

9. B. Desablens et al. Prognostic factors among 477 patients with stage A B-CLL. Leukemia 2000 towards the cure, Program and abstract book, p. 62, abstr. P068.

10. A. B. Pardee. G1 events and regulation of cell proliferation. Science 1989, 246,603-608.

11. M. Hallek et al. Elevated serum thymidine kinase levels identify a subgroup at high risk of disease progression in early, non-smouldering chronic lymphocytic leukemia. Blood 1999, 93,1732-1737.

M. Hallek et al. Elevated serum thymidine kinase levels identify a subgroup at high risk of disease progression in early, non-smouldering chronic lymphocytic leukemia. Blood 1999, 93,1732-1737.

12. G. Digiero at al. Clorambucil in indolent chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med 1998, 338, 1506-1514.

13. Chemotherapeutic options in indolent chronic lymphocytic leukemia: a meta-analysis of the randomized trials. J Natl Cancer Inst 1999, 91, 861-868.

14. B. Raphael at al. Comparison of chlorambucil and prednisone versus cyclophosphamide, vincristine, and prednisone as initial treatment for chronic lymphocytic leukemia: Long term follow-up of an Eastern Cooperative Oncology Group randomized clinical trial. J Clin Oncol 1991, 9, 770-776.

15. M. Keating. Fludarabine phosphate in the treatment of chronic lymphocytic leukemia. Semin Oncol 1990, 17, 49-62.

16. M. Keating et al. Fludarabine: A new agent with marked cytoreductive activity in untreated chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 1991, 9,44-49.

Fludarabine: A new agent with marked cytoreductive activity in untreated chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 1991, 9,44-49.

17. К. Rai et al. A randomized comparison of fludarabine and chlorambucil for patient with previously untreated chronic lymphocytic leukemia. Blood 1996, 88, p141a, abstr. 552.

18. M. Leporrier at al. Randomized comparison of fludarabine, CAP and CHOP in 695 previously untreated stage B and C CLL. Hematol Cell Ther 1997, 39, S58-59.

19. S. O’Brien, Clinical challenges in chronic lymphocytic leukemia. Semin Oncol 1998, 35, suppl. 3, 22-26.

20. M. Rummel at al. Fludarabine and epirubicin in the treatment of chronic lymphocytic leukemia, a German multicenter Phase II study. Ann Oncol 1999,10,183-188.

21. I. Flinn et al. Fludarabine and cyclophosphamide: A highly active and well-tolerated regimen for patients with previously untreated chronic lymphocytic leukemia. Blood 1998, 92, suppl. 1, p. 104a, abstr. 424.

Blood 1998, 92, suppl. 1, p. 104a, abstr. 424.

22. I. Flinn et al. Fludarabine and cyclophosphamide with filgrastim support in patients with previously untreated indolent lymphoid malignancies. Blood 2000, 96, 71-75.

23. M. O’Connel et al. Clinical trial of recombinant leukocyte A interferon as initial therapy for chronic lymphocytic leukemia. ECOG pilot study. J Clin Oncol 1986,4,128-136.

24. S. O’Brien et al. Interferon maintenance therapy for patients with chronic lymphocytic leukaemia in remission after fludarabine. Blood 1995, 86, 1296-1300.

25. S. O’Brien. The emerging role of monoclonal antibodies in CLL. Leukaemia 2000 towards the cure, Program and abstract book, p. 28, abstr. S31.

26. M. Keating et al. Combination therapy in CLL. Leukemia 2000 towards the cure, Program and abstract book, p. 26, abstr. S25.

27. G. Garcia-Manero et al. Combination fludarabine, cyclophosphamide and Rituximab for previously treated patients with chronic lymphocytic leukemia. Blood 2000, 96, p. 757a, abstr. 3275.