тромб обтурирующий — это… Что такое тромб обтурирующий?

- тромб микотический

- тромб обызвествленный

Смотреть что такое «тромб обтурирующий» в других словарях:

Тромб — (thrombus; греч. thrombos сгусток крови) плотный сверток крови в просвете кровеносного сосуда или полости сердца, образовавшийся прижизненно. Тромб агглютинационный (t. agglutinativus; син. Т. коагуляционный) Т., возникший вследствие агглютинации … Медицинская энциклопедия

тромб закупоривающий — (t. obturatorius; син. Т. обтурирующий) Т., полностью закрывающий просвет сосуда … Большой медицинский словарь

Лазерная коагуляция варикозных вен — Эндовазальная (эндовенозная) лазерная коагуляция (облитерация) варикозных вен (ЭВЛК, ЭВЛО) современный метод, призванный устранить рефлюкс крови в поверхностных и перфорантных венах с помощью тепловой энергии лазерного излучения. ЭВЛО… … Википедия

Тромбоз — I Тромбоз (thrombosis; греч. thrombos сгусток крови + ōsis) прижизненное свертывание крови в просвете сосудов или полостях сердца. Тромб уплотненная масса свернувшейся крови. Ведущими факторами в патогенезе Т. являются повреждение стенок сосудов … Медицинская энциклопедия

Нарушения кровообращения — (гемодисциркуляторные процессы) типовые патологические процессы, обусловленные изменением объёма крови в сосудистом русле, её реологических свойств или выходом крови за пределы сосудов. Содержание 1 Классификация 2 Гиперемия (полнокровие) … Википедия

OBTURATIO — (от лат. obturare затыкать, закупоривать, заслонять), закрытие, закупорка, термин, наичаще употребляемый для обозначения закупорки какого либо трубчатого образования в организме материалом, появляющимся внутрипросветатрубки [если закупорка,… … Большая медицинская энциклопедия

dic.academic.ru

Тромбоз глубоких вен нижних конечностей

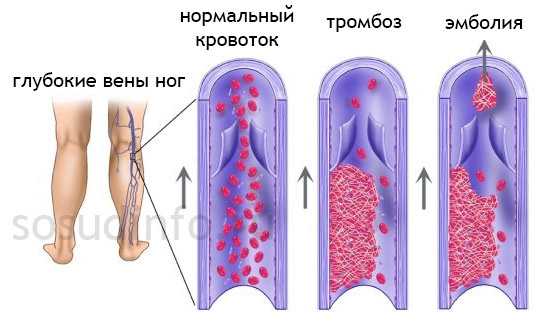

Образование тромботических масс в системе глубоких вен нижних конечностей носит название флеботромбоз. Следует отметить, что собственно флеботромбоз обозначает первичное формирование тромба в просвете сосуда, а тромбофлебит – на фоне воспалительной реакции стенки. В медицинской практике принято обозначать поражение подкожных вен – как тромбофлебит, а глубоких – как флеботромбоз. Основными осложнениями острого тромбоза глубоких вен является образование эмболоопасного тромба, который может привести к развитию тромбоэмболии легочной артерии (особенно при бессимптомном течении), а также развитие посттромбофлебитического синдрома.

Тромбоз глубоких вен относится к достаточно распространенным заболеваниям, особенно у лиц пожилого возраста. Основной причиной развития тромбоза являются различные оперативные вмешательства. Тромбоэмболия легочной артерии как осложнение бессимптомного тромбоза глубоких вен развивается в каждом четвертом случае послеоперационного тромбоза. К развитию флеботромбоза могут приводить нарушения в одном из трех основных компонентов гемостаза: повреждение стенки сосуда, повышенная коагуляция или застой крови. К провоцирующим факторам относят злокачественные опухоли, тяжелые сердечно-сосудистые нарушения, беременность и послеродовой период, ожирение, использование оральных контрацептивов или других гормональных препаратов, химиотерапия. В зависимости от локализации патологического процесса выделяют проксимальный ( в системе бедренной, подвздошной и нижней полой венах) и дистальный ( подколенная вена и вены голени) тромбозы, а в зависимости от угрозы ТЭЛА выделяют эмболоопасный и эмболонеопасный ( с хорошей фиксацией к стенке или обтурирующий).

Клиническая картина при образовании небольшого тромба, сохраняющего достаточный кровоток, обычно неспецифична – могут отмечаться боли в нижней конечности, усиливающиеся при движениях, небольшая отечность. При поражении подколенной вены и нескольких стволов вен голени в области икроножной мышцы появляются боли распирающего характера, значительный отек и посинение кожных покровов, ограничение подвижности конечности и ухудшение состояния после физической нагрузки. Тромбоз в системе бедренной вены протекает еще тяжелее: появляется быстро нарастающий отек конечности, посинение кожных покровов, выраженным переполнением вен с усилением венозного рисунка, ухудшением общего состояния (повышение температуры, увеличение лимфатических узлов. Возможно начало флеботромбоза в области подвздошно-бедренной артерии с последующим распространением в нижнем направлении. В этом случае может присоединиться спазм артериальных сосудов – появляется пульсирующая боль, похолодание конечности и побледнение кожных покровов.

Диагностикой и лечением данного заболевания занимается врач-флеболог.

Для диагностики кроме сбора жалоб, анамнеза и клинического осмотра с проведением функциональных проб используют лабораторные и интсрументальные методы исследований. Методом выбора служит проведение ультразвукового компресионного дуплексного ангиосканирования обеих конечностей. Проведение КТ или рентгеновской контрастной ретроградной флебографии показано в случае невозможности определения верхушки тромба. Если в ближайшее время отсутствует возможности провести ультразвуковое исследование, то в диагностически неопределенных случаях можно провести лабораторное исследование Д-димера, который является неспецифическим маркером повышенной коагуляции.

Принципы лечения зависят как от локализации тромба, так и от многих других характеристик (эмболоопасность, наличие сопутствующей патологии вен или артерий, прогрессирование тромбоза). Консервативная терапия возможна в случае расположения неэмболоопасного тромбоза ниже паховой связки и включает соблюдение предписанного режима, компрессионное бинтование и прием антикоагулянтной терапии (парентеральное введение препаратов с переходом на пероральный профилактический прием). Длительность антикоагулянтной терапии зависит от количества неустранимых факторов риска. Оперативное лечение направлено на восстановление кровотока и предотвращение эмболических осложнений. Устанавливают кава-фильтр (устройство в полости нижней полой вены, задерживающее тромботические массы). Оперативные вмешательства с удалением тромботических масс из просвета сосуда показано в случае невозможности иным способом предотвратить осложнения. Вариантом лечения может быть локальная тромболитическая терапия у пациентов без сомтаических заболеваний и факторов риска кровотечений.

poliran.ru

Тромбоз глубоких вен нижних конечностей

Тромбоз глубоких вен нижних конечностей (клинико-анатомические формы)

- Тромбоз глубоких вен голени

Жалобы на отёк стопы, боли и напряжение в икрах, болезненность при надавливании на икроножные мышцы. Если тромбоз не распространяется, то протекает почти бессимптомно. Иногда бывает тромбоэмболия мелких ветвей лёгочной артерии с кашлем и развитием воспаления лёгких (пневмонии). Лечение тромбоза вен голени можно проводить амбулаторно, под наблюдением флеболога с контрольными УЗИ исследованиями.

- Тромбоз подколенной вены

Имеет яркую клиническую картину. Сильный отёк и напряжение голени, вздутые подкожные вены, выраженная боль при ходьбе. Тромбоз подколенной вены очень опасен частыми тромбоэмболиями лёгочной артерии, поэтому лечение лучше проводить в условиях сосудистого стационара. Чаще всего проводится консервативная терапия антитромботическими препаратами (гепарин). Если у пациента была тромбоэмболия, то необходимо срочное хирургическое лечение — перевязка бедренной вены выше тромба.

- Клиника тромбоза глубоких вен бедра и подвздошно-бедренного сегмента (илеофеморальный флеботромбоз)

Отличается тяжёлым общим состоянием, выраженным отёком всей нижней конечности, сильными болями. Подкожные вены резко расширены, нога принимает синеватую окраску. При восходящем глубоком венозном тромбозе возможно тромбирование всего венозного русла с блоком венозного оттока и развитием венозной гангрены (синяя флегмазия), что сопровождается высокой летальностью. Нередко происходит тромбоэмболия лёгочной артерии с летальным исходом. Лечение илеофеморального флеботромбоза только в стационаре. При окклюзивном тромбозе возможно консервативное лечение, однако лучше тромб удалить, чтобы не развилась посттромботическая болезнь. При флотирующем тромбозе необходима срочное удаление тромба (тромбэктомия) инновационными методами. У онкологических больных можно установить кава-фильтр.

- Тромбоз нижней полой вены

Наиболее опасное заболевание. Клинически проявляется тяжёлым общим состоянием, отеком обеих ног. Нередко развивается почечная недостаточность, кровь в моче. При тромбозе печёночного сегмента развивается печёночная недостаточность с исходом в синдром Бадда-киари. Лечение острого тромбоза нижней полой вены должно быть активным. Необходимо удалить тромботические массы, так как у выживших больных может развиться тяжёлый синдром нижней полой вены. Для этого хорошо использовать наши инновационные методы и системный тромболизис. Эффективность такого лечения

- Бессимптомные тромбозы

Следует сразу сказать, что существуют немые тромбозы, то есть совершенно бессимптомно протекающие. В этом кроется большая опасность. Проблема эта встаёт всё острее, ибо с расширением УЗИ обследования вен признаки бывшего ранее тромбоза находят всё чаще. По мнению некоторых флебологов, к пожилому возрасту большинство людей переносят такие бессимптомные тромбозы глубоких вен. По количеству они даже превышают те, которые доступны диагностике без применения ультразвуковых методов. Больной даже не чувствует проблем со здоровьем, а серьёзные осложнения наступают среди полного благополучия, в случае увеличения тромба и закрытия основных вен. Нередко, когда заболевание находят только после смерти больного от этих осложнений. С этой позиции, если нет признаков болезни, и вы находитесь в группе риска, выход один — надо направить все силы на профилактику.

Диагностика острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей весьма сложна. Признаки тромбоза глубоких вен появляются только при определённых локализациях процесса. В первую очередь это связано с отсутствием клинической симптоматики. По некоторым данным на 1000 венозных тромбозов только 100 имеют какие-либо клинические проявления. Из них у 60 пациентов разовьётся ТЭЛА, но только в 10 случаях она будет иметь клинические признаки.

Следует признать, что на сегодня не существует ни одного клинического симптома, лабораторного или инструментального признака, которые со стопроцентной достоверностью говорили бы о наличии ТЭЛА и ТГВ. Клинические проявления тромбоза и результаты ультразвукового исследования могут быть основанием для правильной диагностики венозных тромбозов. Клиника тромбоза глубоких вен складываются из комплекса симптомов, характеризующих внезапно возникшее нарушение венозного оттока при сохранённом притоке артериальной крови конечности. Отек, цианоз конечности, распирающие боли, локальное повышение кожной температуры, переполнение подкожных вен, боли по ходу сосудистого пучка характерны в той или иной степени для тромбоза любой локализации. Движения в суставах конечности и чувствительность практически не изменяются. Общие признаки, такие как субфебрилитет, слабость, адинамия, небольшой лейкоцитоз встречаются у большей части больных. Диагноз тромбоза во многом зависит от локализации поражения от уровня распространения тромботических масс.

Ультразвуковое исследование венозной системы

Ультразвуковое исследование венозной системы

Дуплексное сканирование глубоких вен — в нашей клинике выполняется опытными специалистами на ультразвуковых сканерах экспертного уровня. Основным признаком глубокого венозного тромбоза является прекращение кровотока по глубокой вене, выявляемое с помощью допплеровского картирования. Характерным является признак несжимаемости вены, отсутствие передаточного усиления кровотока при компрессии мышц голени. С помощью 2-D режима хорошо выявляется верхняя граница (головки) тромба. Состояние головки позволяет оценить риск отрыва и переноса тромботических масс — тромбоэмболии. На данных дуплексного сканирования основывается хирургическая тактика врача.

МР-флебография

Исследование состояния вен с помощью магнитно-резонансного томографа. В случае экстренной патологии исследование недостаточно полезно, так как данные получаемые при томографии требуют специальной интерпретации. МР-флебография полезна в случае непереносимости йодистого контраста, для оценки патологии тазовых вен у тучных пациентов. Однако в нашей клинике, при данной ситуации применяется флебография углекислым газом.

Контрастная флебография

Контрастная флебография

Метод непосредственного окрашивания глубоких вен с помощью введения контрастного вещества под рентгенологическим контролем. Флебография выполняется непосредственно перед эндоваскулярным вмешательством по поводу венозного тромбоза. В нашей клинике исследование проводится безопасным контрастом — углекислым газом, который не оказывает вредного воздействия на почки. Флебография позволяет ответить на вопросы о локализации тромбов, механических причин для их образования, состоянии обходных путей. Во время флебографии хирург может выполнить такие вмешательства, как установка кава-фильтра для профилактики тромбоэмболии лёгких, растворение тромбов, установка стента в область сужения глубокой вены.

angioclinic.ru

Тромбоз: причины, симптомы, лечение, профилактика

Автор: Солдатенков Илья Витальевич, врач-терапевт

Тромбоз — патология, обусловленная формированием кровяного сгустка внутри вен и артерий, их блокировкой и нарушением циркуляции крови по кровеносной системе.

Тромб представляет собой скопление белка фибрина и особых клеток крови — тромбоцитов, обеспечивающих гемостаз. У здоровых людей при повреждении кровеносного сосуда тромб предотвращает кровопотерю.

Под воздействием неблагоприятных внутренних и внешних факторов кровяные сгустки могут образовываться самостоятельно и свободно циркулировать в крови. Если тромб перекрывает большую часть просвета сосуда, ток крови и поступление кислорода к тканям нарушается, развивается гипоксия. Крупные сгустки вызывают опасные изменения в организме, приводящие в тяжелых случаях к гибели клеток.

Тромбоз — заболевание довольно распространенное и очень серьезное. Оно способно привести к дисфункции сердца и сосудов, нарушению реологических свойств крови. При полном перекрытии просвета сосуда могут развиться тяжелые последствия, приводящие к смерти больного.

Тромбоз и тромбоэмболия (отрыв тромба) на примере вен ног

Венозный тромбоз сосудов нижних конечностей встречается в медицинской практике чаще всего. Эта патология является опасной для здоровья человека и требует оказания срочной медицинской помощи. Поверхностный флеботромбоз редко является причиной серьезных нарушений в кровоснабжении.

Причины

Тромбообразование — сложный процесс, включающий основные стадии: дефект сосудистой стенки, стаз крови, изменение реологических свойств крови.

- Гиперкоагуляция — проявление некоторых наследственных и аутоиммунных заболеваний. Химиотерапия, радиационная терапия, гормонотерапия ускоряют процесс свертывания крови.

-

венозный застой в нижних конечностях – фактор риска тромбоза

Повреждение кровеносных сосудов происходит в результате травмы, операции, инфекционного заболевания, аллергии, иммунных реакций. Деформация сосудистой стенки часто возникает при беременности, в родах и послеродовом периоде.

- Застой крови возникает при сердечной недостаточности, ведении сидячего образа жизни, во время частых поездок и длительных авиаперелетов, после наркоза.

Заболевания, способствующие развитию тромбоза кровеносных сосудов:

- Онкозаболевания,

- Фибрилляция предсердий,

- Сахарный диабет,

- Атеросклероз,

- Переломы,

- Васкулит,

- Ожирение,

- Почечная дисфункция,

- Гормональный дисбаланс,

- Нарушение обмена веществ,

- ДВС-синдром.

Тромбоз сосудов развивается чаще всего у пожилых людей старше 60 лет, у лиц с лишним весом, у беременных женщин и лежачих больных. Резкая смена уровня подвижности, длительный прием некоторые лекарств, обезвоживание организма, сильное физическое перенапряжение, лечение капельницами также способствуют развитию патологии.

Тромбоз бывает венозным и артериальным, острым и хроническим. В отдельную группу выделяют атеротромбоз, возникающий при закупорке артерии атеросклеротической бляшкой и приводящий к инфаркту внутренних органов или инсульту мозга.

Симптомы венозных тромбозов

Если просвет венозного ствола перекрывается тромбом, нарушается работа всей венозной системы. Флеботромбоз обычно сопровождается тяжелым интоксикационным синдромом. Заболевание проявляется отечностью, набуханием вен и синюшностью кожи в месте поражения, миалгией, кардиалгией, онемением и тяжестью в ногах. Бессимптомное течение тромбоза является самой опасной формой патологии, приводящей к летальному исходу.

- Тромбоз вен нижних конечностей — сосудистое заболевание, часто сопровождающееся развитием тяжелых осложнений. Тромбоз глубоких вен ног обычно поражает бедренную вену и проявляется болью в месте тромба, гиперемией и гипертермией кожи, отеком конечности. Боль в ноге часто начинается как судороги или онемение. Интенсивность болевого синдрома повышается во время ходьбы или при подъеме по лестнице. В тяжелых и запущенных случаях возникает чувство распирания в ногах, появление синюшности кожи и расширение поверхностных вен на внутренней стороне бедра.

тромбоз глубоких вен ног – наиболее распространенная форма патологии с яркой симптоматикой

- Илеофеморальный тромбоз — венозная патология, вызванная закупоркой тромбом бедренной и подвздошной вен. Она проявляется отеком конечности, синюшным или багрово-красным цветом кожи, появлением на ней коричневых точек, лихорадкой, болью в ноге, иррадиирующей в пах и постепенно усиливающейся. Общее состояние пациента остается при этом удовлетворительным.

- Геморроидальный тромбоз довольно часто возникает у женщин после беременности и родов. Способствуют появлению геморроидального тромбоза следующие факторы: злоупотребление алкоголем, длительное переохлаждение, хронические запоры, чрезмерное перенапряжение. Симптомами патологии являются: боль, зуд, жжение и отек в области ануса, спазм сфинктера, травматизация геморроидальных узлов с их последующим инфицированием. При появлении лихорадки, выделений из прямой кишки и геморроидального кровотечения следует незамедлительно обратиться к врачу.

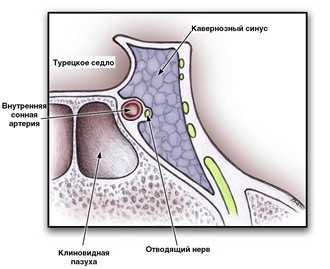

Тромбоз кавернозного синуса — опасная для жизни человека патология, обусловленная закупоркой сгустком пещеристой пазухи мозга. Причиной патологии являются инфекционно-воспалительные заболевания глаз и носа с распространением инфекции в головной мозг. Заболевание проявляется сильной головной болью, ухудшением зрения, выпячиванием глаз, судорогами, диспепсией, спутанностью сознания, лихорадкой. Признаками тромбоза кавернозного синуса также являются: расстройство нервной системы, боль в шее при сгибании, отек век, потеря лицевой чувствительности. При отсутствии лечения больные с тромбозом кавернозного синуса могут впасть в кому. Часто заболевание приводит к развитию таких осложнений, как слепота, инсульт, дисфункция эпифиза. Прогноз заболевания часто неблагоприятный.

Тромбоз кавернозного синуса — опасная для жизни человека патология, обусловленная закупоркой сгустком пещеристой пазухи мозга. Причиной патологии являются инфекционно-воспалительные заболевания глаз и носа с распространением инфекции в головной мозг. Заболевание проявляется сильной головной болью, ухудшением зрения, выпячиванием глаз, судорогами, диспепсией, спутанностью сознания, лихорадкой. Признаками тромбоза кавернозного синуса также являются: расстройство нервной системы, боль в шее при сгибании, отек век, потеря лицевой чувствительности. При отсутствии лечения больные с тромбозом кавернозного синуса могут впасть в кому. Часто заболевание приводит к развитию таких осложнений, как слепота, инсульт, дисфункция эпифиза. Прогноз заболевания часто неблагоприятный.- Тромбоз подключичной вены возникает у спортсменов и лиц, занятых тяжелым физическим трудом. Заболевание имеет благоприятный прогноз и ограничивается поражением рук. Пациенты жалуются на покалывание и жжение в пораженной конечности, пульсирующую и распирающую боль и отек руки. Тромбоз подключичной вены, обусловленный ее длительной катетеризацией, часто переходит на внутреннюю яремную вену и проявляется соответствующими клиническими признаками.

- Тромбоз сетчатки глаза — геморрагическая ретинопатия, вызванная окклюзией ЦВС и ее ветвей преимущественно у лиц, страдающих гипертонией, атеросклерозом, сахарным диабетом, системными васкулитами, болезнями крови. Полная окклюзия проявляется резким падением остроты зрения вплоть до слепоты, неполная — медленным ухудшением зрения. Больные жалуются на темные пятна и пелену перед глазами, искаженное видение предметов. Лечение патологии направлено на восстановление кровотока в сетчатке и улучшение трофических процессов в ней.

Симптомы артериальных тромбозов

-

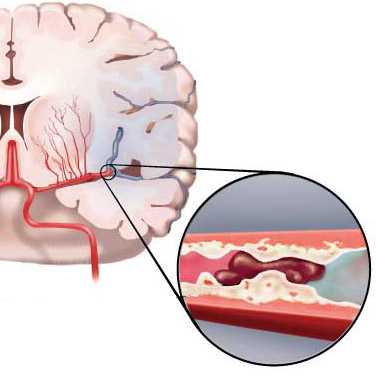

тромбоз артерии мозга, возникновение ишемии

Тромбоз артерий головного мозга приводит к инсульту, который проявляется быстрым нарушением мозговых функций. Тромботический инсульт развивается при закупорке больших сосудов — сонной артерии или сосудов виллизиева круга, а также их мелких ветвей. У больных ночью возникает гемипарез. Утром они обнаруживают отсутствие движения в руке и ноге на одной стороне. В тяжелых случаях на фоне ухудшения общего состояния возникают неврологические симптомы: расстройство речи, нарушение сознания, частичное выпадение полей зрения, гемиплегия, гемианестезия, перекос лица, нарушение подвижности и чувствительности половины тела.

- Тромбоз коронарных артерий сердца возникает в результате сужения просвета сосудов, питающих сердечную мышцу. Патология при отсутствии лечения приводит к инфаркту миокарда, который часто заканчивается смертью больного. Если тромбоз развивается медленно, то возникает хроническое заболевание сердца — стенокардия напряжения. Коронарный синдром проявляется резкой, внезапной болью в области сердца, нехваткой воздуха, бледностью кожи. Острый коронарный тромбоз имеет неблагоприятный прогноз, а хроническое течение патологии хорошо поддается лечению.

- Тромбоз печеночной артерии развивается стремительно и в течение суток может привести к смерти больного. Это осложнение заболеваний сердечно-сосудистой системы — инфаркта, эндокардита, пороков сердца. Инфаркт печени проявляется острой болью в правом подреберьи, диспепсией, лихорадкой и желтухой. Заболевание клинически может напоминать приступ желчнокаменной болезни. В тяжелых случаях к основным симптомам присоединяются асцит, анурия и перитонит. Тромбоз печеночной артерии возникает после пересадки печени и приводит к обширным некрозам и коме, которая обычно заканчивается смертью.

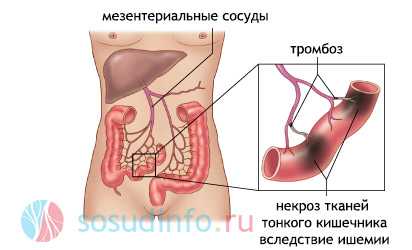

Тромбоз кишечника возникает при перекрытии тромбом просвета сосудов брыжейки. При этом нарушается питание кишечника, развивается ишемия и некроз его стенки. Патология обычно развивается у пожилых людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Тромбоз мезентериальных сосудов проявляется схваткообразной болью в животе, тенезмами без отхождения кала, положительными симптомами острого живота, отсутствием перистальтики, напряжением передней брюшной стенки. У больных появляется кровавая рвота и кал с примесью крови, тахикардия, бледность кожи, лихорадка.

Тромбоз кишечника возникает при перекрытии тромбом просвета сосудов брыжейки. При этом нарушается питание кишечника, развивается ишемия и некроз его стенки. Патология обычно развивается у пожилых людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Тромбоз мезентериальных сосудов проявляется схваткообразной болью в животе, тенезмами без отхождения кала, положительными симптомами острого живота, отсутствием перистальтики, напряжением передней брюшной стенки. У больных появляется кровавая рвота и кал с примесью крови, тахикардия, бледность кожи, лихорадка.- Тромбоз бедренной артерии возникает после травмы, а также в местах расположения холестериновых бляшек. Возле них скапливаются тромботические массы, которые формируют сгусток, закупоривающий кровеносный сосуд. Тромбоз бедренной артерии проявляется болью в конечности, усиливающейся при ходьбе и затрагивающей преимущественно икроножные мышцы и стопы.

Диагностика

Врач-флеболог проводит диагностику и назначает лечение больным. Основные диагностические процедуры:

- Лабораторные методы, позволяющие определить степень свертываемости крови.

- Дуплексное сканирование обнаруживает сужение вен и наличие в просвете сосуда флотирующего тромба.

- Магнитно-резонансная флебография.

- Восходящая флебография с использованием контрастного вещества.

- Компьютерная ангиография.

- Тромбоэластография.

- Радионуклидное сканирование определяет местоположение тромба.

Лечение

Больным с острым тромбозом показана госпитализация в стационар и соблюдение постельного режима с приподнятым положением ног. Нижние конечности при поражении вен следует замотать эластичным бинтом. Благодаря компрессионному эффекту он уменьшает симптомы тромбоза и предотвращает развитие осложнений.

Для профилактики застоя крови и усиления ее оттока полезно сгибать и разгибать стопы, заниматься дозированной ходьбой. Любые тепловые процедуры при тромбозе категорически запрещены.

Консервативное лечение всегда начинается с диетотерапии. Больным рекомендуют употреблять много овощей и фруктов. В ежедневном меню должны присутствовать блюда из постного мяса, рыбы, злаков, бобовых, молочнокислых продуктов. Из рациона необходимо исключить соленые, острые, жирные продукты и блюда из них.

Медикаментозная терапия

При легкой степени заболевания больным назначают лекарственные препараты, разжижающие кровь: антикоагулянты, фибринолитики, тромболитики, дезагреганты.

- В стационаре пациентам вводят внутривенно препараты гепарина. Это вещество природного происхождения предотвращает дальнейший рост тромба и разжижает кровь. «Варфарин» – препарат, понижающий свертываемость крови и уменьшающий риск развития тромбоэмболии. Его назначают после семидневного лечения гепарином. Подобную терапию проводят в течение полугода под контролем коагулограммы.

- Тромболитическая и фибринолитическая терапия направлена на растворение тромба. Больным назначают препараты – «Фибринолизин», «Стрептокиназа», «Тромбовазим», «Плазминоген».

- Дезагреганты блокируют биохимические реакции, приводящие к образованию тромбоцитарных агрегатов, и предупреждают развитие инфарктов и инсультов. К лекарствам данной группы относятся: «Аспирин», «Курантил», «Плавикс».

- Препараты, снижающие уровень ЛПНП: статины – «Левостатин», Флувастатин»; фибраты – «Фенофибрат», «Ципрофибрат».

- Гипотензивные средства – «Нифедипин», «Фенигидин».

- Никотиновая кислота – «Ниацин», «Ниацинамид», «Ниацевит».

- Для уменьшения имеющегося воспаления используют глюкокортикоиды и нестероидные противовоспалительные средства: «Дексаметазон», «Дипроспан», «Диклоберл», «Мелбек», «Олфен».

- Для уменьшения симптомов назначают спазмолитики, анестетики, витамины С и В.

Медикаментозные средства, растворяющие тромб, вводят в организм больного не только парентерально и перорально, но с помощью катетера непосредственно в очаг поражения. Такая методика получила название тромболизис. Ее применяют в особо тяжелых случаях, когда обычные лекарства не могут помочь. В кровяной сгусток через катетер вводят тромболитик, что позволяет устранить даже крупные тромбы.

Хирургическое лечение

Застарелые тромбы плохо поддаются лекарственной терапии. Тяжелые формы тромбоза требуют проведения хирургического лечения. Сосудистый хирург принимает решение о необходимости и способе оперативного вмешательства.

Показаниями к операции являются: флотирующий и окклюзирующий тромбоз, высокий риск развития некроза, гангрены или отрыва тромба.

Способы проведения операции:

установка кава-фильтра для профилактики тромбоэмболии, опасной закупоркой легочной артерии

- Тромбэктомия – удаление тромба;

- Перевязывание вены;

- Прошивание сосуда;

- Накладывание артериовенозного шунта;

- Стентирование в пораженном сегменте.

Установка кава-фильтра над сгустком позволяет предотвратить его перемещение по кровотоку. Подобная «ловушка» защищает человека от мигрирующих частичек тромба. Кава-фильтр обычно устанавливают на несколько лет, а иногда – на всю жизнь.

При тромбозе кавернозного синуса показано его дренирование с последующим назначением ударных доз антибиотиков и глюкокортикоидов: «Оксациллина», «Нафциллина», «Дексаметазона».

Современным и безопасным методом лечения патологии является лазеротерапия, позволяющая достигнуть стойкого гипокоагуляционного эффекта и защитить больного от опасных последствий.

Народная медицина

Средства народной медицины могут лишь дополнять основное традиционное лечение, но не использоваться самостоятельно.

- Спиртовые настойки для приема внутрь и для наружного применения из белой акации, каланхоэ, корня лапчатки.

- Лечебные ножные ванны с добавлением отвара коры дуба и ивы.

- Отвар из крапивы для приема внутрь.

- Компрессы на пораженное место с использованием отвара шалфея, череды, ромашки.

- Компрессы со спиртовой настойкой рябины.

- Кашица из полыни и простокваши от отеков и боли.

- Прополис и мед — натуральные продукты, оказывающие благоприятный эффект при тромбозе сосудов. Их используют для приготовления отваров, настоек, мазей.

Профилактика

В настоящее время профилактике тромбоза придают особое значение. Основные профилактические мероприятия:

- Использование компрессионных чулков и эластичных бинтов,

- Ведение ЗОЖ,

- Борьба с курением,

- Правильное питание,

- Нормализация уровня холестерина и глюкозы в крови,

- Снижение массы тела,

- Повышение двигательной активности,

- Своевременное лечение сердечной патологии,

- Ограниченное использование гормональных препаратов,

- Отказ от тесной одежды и высоких каблуков,

- Контрастный душ,

- Занятия спортом,

- Витаминотерапия,

- Периодический прием низкомолекулярного гепарина,

- Регулярное употребление средств народной медицины.

Лицам, перенесшим тяжелую операцию и находящимся на строгом постельном режиме, назначают низкомолекулярный гепарин и механическую компрессию икр. Тяжелобольным устанавливают кава-фильтр в нижнюю полую вену.

Тромбоз, как и любое другое заболевание, легче предупредить, чем лечить. Профилактика тромбоза направлена на исключение факторов, которые являются пусковыми в процессе тромбообразования.

Видео: тромбозы в программе “О самом главном”

Вывести все публикации с меткой:Рекомендации читателям СосудИнфо дают профессиональные медики с высшим образованием и опытом профильной работы.

На ваш вопрос ответит один из ведущих авторов сайта.

В данный момент на вопросы отвечает: А. Олеся Валерьевна, к.м.н., преподаватель медицинского вуза

Поблагодарить специалиста за помощь или поддержать проект СосудИнфо можно произвольным платежом по ссылке.

sosudinfo.ru

обтурирующий+тромбоз — со всех языков на русский

321 trombosis

Diccionario médico español-ruso > trombosis

322 trombosis cerebral

Diccionario médico español-ruso > trombosis cerebral

323 trombosis coronaria

Diccionario médico español-ruso > trombosis coronaria

324 trombosis de esfuerzo

Diccionario médico español-ruso > trombosis de esfuerzo

325 trombosis placentaria

Diccionario médico español-ruso > trombosis placentaria

326 trombosis venosa

Diccionario médico español-ruso > trombosis venosa

327 trombosis venosa profunda

Diccionario médico español-ruso > trombosis venosa profunda

328 CT

(1) computer tomography

компьютерная томография

(2) cerebral tumor

опухоль головного мозга

(3) coronary thrombosis

тромбоз коронарных артерий

(4) coronary thromblolysis

коронарный тромболизис

English-Russian dictionary of medical abbreviations > CT

329 DVT

deep venous thrombosis

глубокий венозный тромбоз

English-Russian dictionary of medical abbreviations > DVT

330 trombosa

České-ruský slovník > trombosa

331 trombóza

České-ruský slovník > trombóza

332 veritulppa

Suomen ja Venäjän Tekninen sanakirja > veritulppa

333 -oz-

неофиц. суффикс, служащий для образования: 1. в медицинской номенклатуре: а) названия болезни от названия её возбудителя: askarid/oz/o аскаридоз; streptokok/oz/o стрептококкоз, стрептококковая инфекция; б) названия болезни от названия характерного для неё патологического образования: tuberkul/oz/o туберкулёз; tromb/oz/o тромбоз; в) названия невоспалительной болезни от названия поражённого ей органа: nefr/oz/o нефроз; artr/oz/o артроз; ср. -it- III; 2. в ботанической номенклатуре: названия болезни растений от названия связанного с ней понятия: bakteri/oz/o бактериоз; fitoftor/oz/o фитофтороз; 3. в химической номенклатуре: а) названия оксида или соли, в которых металл проявляет меньшую валентность: fer/oz/a oksido закись железа, оксид двухвалентного железа; fer/oz/a sulfato сернокислое железо закисное, сульфат двухвалентного железа; fer/oz/a klorido хлористое железо, хлорид двухвалентного железа; kupr/oz/a oksido закись меди, оксид одновалентной меди; kupr/oz/a klorido хлористая медь, хлорид одновалентной меди; ср. -ik-.2; б) названия сахара от названия содержащего его вещества (по аналогии с PIV, в этом значении oz в данном словаре трактуется как псевдосуффикс и не выделяется): lakt/oz/o лактоза, молочный сахар; frukt/oz/o фруктоза, фруктовый сахар; иногда (крайне редко) для обозначения подобных сахаров употребляется корень suker, напр.: lakto/suker/o, frukto/suker/o; ср. oz/o; 4. прилагательных, обозначающих обилие, многочисленность выраженного корнем понятия: ŝton/oz/a каменистый; por/oz/a пористый; следует заметить, что в этом значении данный суффикс более характерен для поэзии, в общеупотребительных же текстах несколько более распространёнными являются простые формы на -a: ŝtona, pora, или сложные формы на -abunda, -dona, -hava, -plena, -riĉa: ŝtonabunda, ŝtonhava, ŝtonplena, ŝtonriĉa, por(o)plena, por(o)hava и т.д.

Эсперанто-русский словарь > -oz-

334 tromb·o

1. мет. тромб, (столбовидный) вихрь, (столбовидный) смерч; 2. мед. тромб \tromb{}{·}o{}oz{·}o мед. тромбоз.

Эсперанто-русский словарь > tromb·o

335 trombosis

Universal diccionario español-ruso > trombosis

336 thrombosis

English-Russian dictionary of technical terms > thrombosis

337 coronary

[‘kɔrən(ə)rɪ] 1. ; анат.coronary thrombosis — мед. коронаротромбоз, тромбоз венечных сосудов

coronary care — мед. лечение больных с коронарной недостаточностью

2. сущ.1) анат.

а) коронарная артерия, венечная артерия

б) коронарная вена, вена сердца

2) ; = coronary thrombosis коронаротромбоз, тромбоз венечных сосудов

3) разг. сердечный приступ

Syn:

Англо-русский современный словарь > coronary

338 coronary thrombosis

мед.

коронаротромбоз, тромбоз венечных сосудов

Англо-русский современный словарь > coronary thrombosis

339 thrombosis

[θrɔm’bəusɪs]; греч.; мн. thromboses; мед.

Англо-русский современный словарь > thrombosis

340 thrombosis

Англо-русский синонимический словарь > thrombosis

См. также в других словарях:

Тромбоз — I Тромбоз (thrombosis; греч. thrombos сгусток крови + ōsis) прижизненное свертывание крови в просвете сосудов или полостях сердца. Тромб уплотненная масса свернувшейся крови. Ведущими факторами в патогенезе Т. являются повреждение стенок сосудов … Медицинская энциклопедия

тромбоз обтурирующий — (t. obturatoria) Т. с образованием закупоривающего тромба … Большой медицинский словарь

OBTURATIO — (от лат. obturare затыкать, закупоривать, заслонять), закрытие, закупорка, термин, наичаще употребляемый для обозначения закупорки какого либо трубчатого образования в организме материалом, появляющимся внутрипросветатрубки [если закупорка,… … Большая медицинская энциклопедия

Нарушения кровообращения — (гемодисциркуляторные процессы) типовые патологические процессы, обусловленные изменением объёма крови в сосудистом русле, её реологических свойств или выходом крови за пределы сосудов. Содержание 1 Классификация 2 Гиперемия (полнокровие) … Википедия

ТРОМБОВАСКУЛИТ — ТРОМБОВАСКУЛИТ, тромбангит, воспаление сосудов, сопровождающееся тромбозом их. Часто наблюдается при местных и общих инфек ционных процессах, напр. при сыпном тифе. С гист. стороны Т. характеризуется б. или м. глубокими деструктивными изменениями … Большая медицинская энциклопедия

translate.academic.ru

ТРОМБОЗ — Большая Медицинская Энциклопедия

ТРОМБОЗ (thrombosis; греч. thrombos кусок, сгусток + -osis) — прижизненное свертывание крови в просвете сосуда.

Развитие тромбоза ведет к расстройству кровообращения в тканях (см. Инфаркт, Инсульт) и осложняет течение заболеваний. В здоровом организме условия для образования тромба отсутствуют вследствие функционального взаимодействия, координируемого нервной и эндокринной системами, между факторами, ведущими к агрегации тромбоцитов и свертыванию крови, и факторами, препятствующими этому, а также между свертывающей и фибринолитической системами крови.

В основе патогенеза Т. лежат повреждения стенок сосудов, изменения функционального состояния системы гемостаза (см.) и замедление кровотока. По данным Е. И. Чазова и Д. М. Зубаирова, первопричиной Т. является повреждение стенки сосуда, на фоне к-рого происходят адгезия (см.) и агрегация тромбоцитов (см.) с образованием первичного тромбоцитарного тромба, а также активация синтеза простагландинов (см.) в тромбоцитах, свертывающей системы крови, локальная гиперкоагуляция, высвобождение фактора XIII свертывающей системы крови и локальное торможение фибринолиза (см.).

Повреждение стенок сосудов может быть структурным в результате травмы, инфекций, реакции антиген — антитело и др. и функциональным (снижение антитромбогенной активности сосудистой стенки вследствие нарушения синтеза простациклина — наиболее мощного эндогенного ингибитора агрегации тромбоцитов и активатора плазминогена, напр, при стрессе, атеросклерозе, ожогах и др.). Факторами, вызывающими функциональное. повреждение сосудистой стенки, по данным В. П. Балуды, К. М. Лакина и др., являются адреналин, норадреналин и кортизол, выделяемые в значительных количествах при эмоциональном стрессе (см.), так наз. неотреагированных эмоциях, а также активация перекисного окисления липидов, напр, при воздействии ионизирующего излучения, ожогах, атеросклерозе. В патогенезе Т. имеет значение сочетание структурных и функциональных повреждений стенки сосуда. При структурных повреждениях создаются локальные условия для агрегации тромбоцитов, активации фактора XII свертывающей системы крови. Однако при высокой скорости кровотока и антитромбогенной активности стенки сосуда, при к-рой в кровь постоянно выделяется простациклин, условия для возникновения Т. отсутствуют. При функциональном повреждении устраняется ингибирующее тромбогенез действие стенки сосуда, создаются условия для ускорения свертывания крови, спонтанной агрегации тромбоцитов и развития Т.

Т. возникает чаще при нарушении биол. надежности системы гемостаза, что наблюдается при повреждении регуляторных ее механизмов, ведущем к предтромбозному состоянию (тромбофилии). Тромбофилия возникает вследствие изменения одного или нескольких компонентов системы гемостаза —тромбоцитов (тромбоцитоз, повышение функциональной активности тромбоцитов — адгезия, агрегация, реакция освобождения), факторов свертывания крови (см. Свертывающая система крови), факторов фибринолиза (снижение содержания плазминогена и его активаторов, повышение активности ингибиторов активаторов плазминогена и плазмина), факторов стенки сосуда (снижение синтеза простациклина, антиагрегационных, антитромбино-генных свойств эндотелия, активности активаторов плазминогена).

В патогенезе Т. имеют значение нарушения кровотока и спазм сосудов. Так, более частое образование тромбов в венах, чем в артериях, связывают с более медленным кровотоком в них. Однако замедление кровотока не является первопричиной тромбообразования. При полной остановке кровотока в сосуде, перевязка к-рого в условиях эксперимента осуществлена без повреждения внутренней оболочки, кровь в его просвете в течение длительного времени не свертывается.

Наряду с замедлением скорости кровотока в тромбообразовании имеет значение характер движения крови — турбулентное ее течение в участках с патологически измененной стенкой (варикозное расширение вен, аневризмы, атеросклеротические бляшки, стеноз просвета, извилистые сосуды и др.). При этом нарушается питание эндотелия сосудов, создаются условия для оседания и прилипания к стенке сосуда тромбоцитов, задержки тромбина и фибрина, образующихся при активации свертывающей системы крови.

Существенную роль в патогенезе Т. играют также такие факторы, как ожирение, травмы, пожилой возраст, онкологические, аллергические, сердечно-сосудистые заболевания и др. Развитие Т. у больных пожилого и старческого возраста связано с возрастными расстройствами гемодинамики, нарушениями в системе гемостаза, структурными изменениями сосудистых стенок, а также с возрастными изменениями функции жизненно важных систем и органов (см. Старость, старение).

Различают несколько этапов тромбообразования (тромбогенеза):

I этап — повреждение стенки сосуда, ведущее к локальной активации системы гемостаза; II этап — адгезия тромбоцитов к поврежденному участку стенки сосуда; III этап— аккумуляция и агрегация тромбоцитов у места повреждения сосудистой стенки; IV этап — образование тромбина, превращающего фибриноген в фибрин, в нитях к-рого задерживаются тромбоциты, лейкоциты и эритроциты, что ведет к образованию тромба; V этап — ретракция тромба (см. Ретракция).

Возможен Т. магистральных сосудов (артериальный и венозный) и Т. микроциркуляторного русла. При артериальном Т. важнейшим фактором тромбогенеза является повреждение стенки сосуда, при венозном особое значение имеют гиперкоагуляция и стаз крови. В генезе Т. сосудов микроциркуляторного русла решающими факторами являются изменение состава крови, ее внутрисосудистое свертывание, освобождение АТФ из тромбоцитов и эритроцитов, замедление тока крови.

Рис. 1—2. Макропрепараты брюшной части аорты при атеросклерозе, осложненном пристеночным тромбозом (аорта вскрыта; дано с уменьшением). Рис. 1. Пристеночный красный тромб с шероховатой поверхностью (указан стрелкой). Рис. 2. Пристеночный смешанный тромб (указан стрелками). Рис. 3 — 4. Макропрепараты сосудистого пучка бедра с окружающей клетчаткой (поперечный разрез) при обтурационном венозном тромбозе ( дано с увеличением). Рис. 3. Обтурирующий вену красный тромб (указан стрелкой). Рис. 4. Обтурирующий вену организованный тромб (указан стрелкой). Рис. 5. Макропрепарат клапана аорты при тромбоэндокардите (дано с увеличением): стрелкой указаны наложения тромботических масс на заслонках клапана. Рис. 6. Макропрепарат сердца с массивным пристеночным организующимся тромбом в левом желудочке (просвет желудочка вскрыт, тромботические массы указаны стрелкой; дано с уменьшением).По отношению к просвету сосуда различают пристеночные тромбы (цветн. рис. 1,6) и обтурирующие (закрывающие весь просвет сосуда). По строению выделяют белые, красные, смешанные (слоистые) и гиалиновые тромбы. Белый (агглютинационный, или конглютинационный) тромб состоит в основном из фибрина (см.), агглютинированных и агрегированных тромбоцитов и лейкоцитов. Макроскопически он имеет белую или серую окраску, располагается обычно пристеночно (цветн. рис. 2). Образуется белый тромб медленно в условиях достаточно быстрого тока крови в артериях; локализуется, как правило, между трабекулярными мышцами внутренней поверхности сердца, на створках клапанов сердца (цветн. рис. 5) при эндокардите (см.).

Красный (коагуляционный) тромб образуется при быстром свертывании крови в условиях замедления кровотока, обычно является обтурирующим и чаще локализуется в венах (цветн. рис. 3). Макроскопически свежий тромб красного цвета, в дальнейшем приобретает буроватую окраску, становится рыхлым со слегка гофрированной поверхностью. Микроскопически красный тромб наряду с фибрином, тромбоцитами и лейкоцитами содержит значительное количество эритроцитов, определяющих его окраску.

Смешанный (слоистый) тромб состоит из элементов белого и красного тромбов; локализуется в венах, артериях, в аневризмах артерий и сердца. Макроскопически в нем различают головку, как правило, имеющую строение белого тромба, шейку или среднюю часть, состоящую из элементов белого и красного тромбов, и хвост, имеющий строение красного тромба. Головка тромба в соответствии с местом его первичного возникновения имеет коническую или уплощенную форму, спаяна со стенкой сосуда; в вене она обращена основанием в сторону сердца, а в артерии — от сердца. Хвост тромба расположен в направлении тока крови; он рыхло прикреплен к шейке, поэтому может отрываться и быть источником тромбоэмболии (см.).

Гиалиновые (капиллярные) тромбы обычно располагаются в сосудах микроциркуляторного русла и обнаруживаются лишь при микроскопическом исследовании. Они состоят из компактного фибрина и преципитатов белков плазмы крови или тромбоцитов с примесью фибрина.

По мнению Нордстаги (К. Nordstaga), они состоят гл. обр. из погибших эритроцитов с примесью фибрина и единичных лейкоцитов.

Различают локализованные и прогрессирующие тромбы. Локализованные тромбы располагаются преимущественно в артериях и занимают ограниченный участок, напр, на атеросклеротической бляшке. Прогрессирующие тромбы встречаются преимущественно в венозной системе. Они ограничиваются или какой-либо одной, или несколькими областями.

Особыми видами тромбов являются марантический, опухолевый, септический тромбы. Марантический тромб возникает при истощении, в условиях обезвоживания организма (см.) и сгущения крови. Образуется обычно в поверхностных венах конечностей и в синусах твердой мозговой оболочки. Макроскопически марантический тромб обычно является смешанным. Опухолевый тромб возникает при врастании ткани опухоли в сосуды. При этом на поверхности внутрисосудистых опухолевых разрастаний образуются смешанные тромбы. Септический тромб (белый или смешанный с наличием бактерий) образуется обычно в венах при воспалительном процессе в стенке вены и окружающей ее ткани. Септический тромб возникает также в результате первичных повреждений эндотелия бактериями, циркулирующими в крови, или вторичного попадания бактерий из крови в ранее образовавшийся тромб. Вторичному инфицированию могут подвергаться тромбы, образующиеся в венах при их катетеризации (см. Реанимационная патология).

Особую форму представляет шаровидный тромб в левом предсердии при митральном стенозе (см. Пороки сердца приобретенные). Возникает он из оторвавшегося пристеночного тромба предсердия или ушка сердца. Шаровидную форму тромбу придает механическая шлифовка новых тромботических наслоений и постоянное движение тромба в полости предсердия. Тромбы в предсердиях иногда подвергаются слизистой дистрофии (см.), что придает им сходство с миксомой (см.).

По ходу развития тромба в нем может возникать гноевидное асептическое размягчение под действием протеолитических ферментов тромботических масс и протеаз полиморфно-ядерных лейкоцитов. Наиболее часто гноевидному размягчению подвергаются межтрабекулярные тромбы левого желудочка сердца. Макроскопически при этом в центре тромба обнаруживается жидкая, иногда кашицеобразная масса. В белом тромбе она имеет бело-желтую окраску и напоминает гной, в красном тромбе — краснокоричневую. Если размягчение достигает поверхности тромба, то эта масса поступает в кровоток и может служить источником эмболий (см.).

Организация тромба заключается в изменениях самого тромба и сосудистой стенки (цветн. рис. 4). Клеточные элементы тромба постепенно распадаются и сливаются в однородную массу, нити фибрина и тромбоциты превращаются в гиалиноподобные массы. В тромботических массах могут обнаруживаться жировые включения и глыбки гемосидерина. В клетках эндотелия, прилежащих к тромбу, в течение первых 10 сут. отмечается набухание, пролиферация и врастание в толщу тромба клеточных тяжей, формирующих капилляры. Кроме того, клетки эндотелия пролиферируют и стелятся по поверхности тромба. Эта так наз. эндотелизация тромба начинается через 48 час. после его образования и заканчивается через несколько суток. Экспериментально показано, что через 3—5 сут. после возникновения тромба в нем появляются мезенхимальные клетки разного происхождения: мононуклеарные макрофаги, гладкомышечные клетки, пролиферирующие со стороны мышечной оболочки сосуда, а также фибробласты, являющиеся вместе с гладкомышечными клетками продуцентами коллагена, гликозаминогликанов, элементов базальной мембраны. В исходе организации пристеночного тромба во внутренней оболочке сосуда формируется фиброзно-мышечная бляшка, иногда с внутриклеточными включениями липидов. По данным Вулфа (N. Woolf), такие бляшки в условиях эксперимента образуются через 6 мес. после возникновения тромба. При организации тромбов, занимающих более половины просвета сосуда или весь его просвет, вновь образованные капилляры включаются в общий кровоток, т. е. наступает канализация тромба. Вновь образованные капилляры иногда формируют крупные сосудистые полости (так наз. кавернозная трансформация тромба), улучшающие кровоток в тромбированном сосуде.

В тромбах с незаконченными явлениями организации возникают очаги гиалиноза (см.), участки петрификации (см. Петрификат) и оссификации (см. Оссификаты), легко выявляемые с помощью рентгенол. исследования. Обычно такие петрифицированные тромбы встречаются в венах и носят название венных камней (флеболитов).

Тяжелым осложнением Т. является тромбоэмболия (см.) — отрыв тромба или его частей и их свободное движение в кровотоке. Чаще тромбоэмболия наблюдается в венозной системе при Т. вен нижних конечностей. Особую опасность представляет тромбоэмболия легочных артерий (см.).

См. также Тромбоз сосудов головного мозга, Тромбофлебит, Облитерирующие поражения сосудов конечностей.

Библиогр.: Актуальные проблемы гемостазиологии, под ред. Б. В. Петровского и др., М., 1981; Балуда В. П., Лакин К. М. и Деянов И. Тромбофилия и тромбофилическая настороженность, Клин, мед., т. 59, № 5, с. 11, 1981; Воспаление, иммунитет и гиперчувствительность, под ред. Г. 3. Мовэта, пер. с англ., М., 1975; Гаврилов О. К. Биологические закономерности системы регулирования агрегатного состояния крови и задачи ее изучения, Пробл. гематол. и перелив. крови, т. 24, № 7, с. 3, 1979; Давыдовский И. В. Общая патология, М., 1969; 3 у б а и р о в Д. М. Биохимия свертывания крови, М., 1978; Кудряшов Б. А. Биологические проблемы регуляции жидкого состояния крови и ее свертывания, М., 1975; К у з н и к Б. И. О роли сосудистой стенки в процессе гемостаза, Усп. совр. биол., т. 75, в. 1, с. 61, 1973; Могош Г. Тромбозы и эмболии при сердечно-сосудистых заболеваниях, пер. с румын., Бухарест, 1979; Стенка сосудов в атеро- и тромбогенезе, исследования в СССР, под ред. Е. И. Чазова, М., 1983; С т р у к о в А. И. и Серов В. В. Патологическая анатомия, М., 1979; Струков А. И. и С т р у-к о в а С. М. Структурно-функциональные основы гемостаза и его патология, Арх. патол., т. 42, № 9, с. 3, 1980; Ч а-з о в Е. И. Тромбозы и эмболии в клинике внутренних болезней, М., 1966; Ч а-зов Е. И. и Лакин К. М. Антикоагулянты и фибринолитические средства, М., 1977; Chemistry and biology of thrombin, ed. by R. L. Lundblad a. o., Ann Arbor, 1977; Guthert H. u. V о 1 1-mar F. Zur Morphologie der Thromben, Folia haemat. (Lpz.), Bd 95, S. 118, 1971; Human blood coagulation haemostasis and thrombosis, ed. by R. Biggs, L. a. o., 1972; Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie, hrsg. v. M. Eder u. P. Gedigk, S. 70, B., 1977; Shira-s a w a K. Electron and experimental thrombosis, Acta pat. jap., v. 16, p. 1, 1966; S t r a n d n e s s D. E., WardL a. Krugmire R. The present status of acute deep venous thrombosis, Surg* Gynec. Obstet., v., 145, p. 433, 1977 Woolf N. Interaction between thrombin and underlying artery wall, Haemostasis, v. 8, p. 127, 1979.

В. П. Балуда (пат. физ.).

xn--90aw5c.xn--c1avg

Тромбоз

Лекция 11

ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Основное проявление синдрома — развитие тромбов и тромбоэмболии в артериальной части большого круга кровообращения. В литературе нередко используется еще один термин для обозначения данного синдрома — «системный тромбоз». Тромбо-

зы и тромбоэмболии при данном синдроме сопровождаются об-турацией просветов артерий и развитием в органах инфарктов и гангрены. В связи с тем что основные морфологические и клинические проявления тромбоэмболического синдрома связаны с тремя процессами — тромбозом, тромбоэмболиями и инфарктом или гангреной, следует остановиться на характеристике этих патологических процессов.

• Тромбоз (от греч. thrombosis — свертывание) — прижизненное свертывание крови в просветах сосудов или в полостях сердца. Образующийся при этом сверток крови называют тромбом.

Морфология тромба. В зависимости от внешнего вида и способа возникновения выделяют четыре основных вида тромбов: белый, или серый; красный, или коагуляционный; смешанный; гиалиновый. Кроме того, выделяют еще четыре вида тромбов, которые встречаются при определенных патологических ситуациях: марантический, опухолевый, септический и сопровождающий заболевания крови. По отношению к просвету сосудов тромбы могут быть пристеночными и обтурирующими (закупоривающими).

Белый тромб называется также серым, агглютинацион-ным, конглютинационным, поскольку в нем преобладают агглютинированные форменные элементы крови (тромбоциты). Микроскопически в нем различают преимущественно тромбоциты, образующие многоэтажные балки, напоминающие ветвления кораллов. Они располагаются перпендикулярно к току крови, что описывал в 1892 г. L.Ascoff. Макроскопически белый тромб имеет белую или серую окраску, спаен со стенкой сосуда, поверхность его гофрированная, консистенция сухая, крошащаяся. Локализуется в артериях и полостях сердца — между трабекуляр-ными мышцами, на створках клапанов. Образуется медленно при быстром токе крови.

Красный тромб, или коагуляционный, назван так, поскольку образуется при быстром свертывании (коагуляции) кропи на фоне медленного кровотока. Красный цвет тромба обус-ловлен содержанием в нем большого количества эритроцитов. Микроскопически в тромботических массах доминирует фибрин, эритроциты с мелкими скоплениями тромбоцитов, но без образо-вания балочных структур. Макроскопически этот тромб красный, рыхло спаян со стенкой сосуда, слегка гофрированный. Красный тромб обычно обтурирующий и встречается в венах.

120

121

Смешанный тромб представлен сочетанием элементов белого и красного тромба и может развиваться как в артериях, полостях сердца, так и в венах. Представлен чередованием участков белого и красного цвета. Макроскопически в смешанном тромбе выделяют три анатомические части: головку, тело (шейку), хвост. Головка тромба белого цвета (белый тромб), спаяна со стенкой сосуда, а в обтурирующих тромбах всегда направлена по току крови (в артериях в направлении от сердца, в венах — к сердцу). В пристеночных тромбах головка может иметь различное расположение по отношению к току крови. Тело тромба бело-красного цвета (смешанный тромб), рыхло связано с его хвостом красного цвета (красный тромб). Хвост растет всегда против тока крови и, отрываясь, может вызывать тромбоэмболии — венозные и артериальные. В редких случаях может происходить отрыв всего тромба.

Гиалиновые тромбы обычно множественные и локализуются в сосудах микроциркуляторной системы. Единого мнения о механизмах их образования пока не существует. Большинство авторов склоняются к мнению о том, что основу гиали-низированных тромбов составляют дезинтегрированные и нек-ротизированные эритроциты. Гиалиновые тромбы всречаются при шоке различного генеза, ДВС-синдроме, ожогах, электро-травме, обширных травмах тканей.

Марантические тромбы (от греч. marasmas — изнурение, упадок сил) встречаются у истощенных больных старческого возраста вследствие дегидратации организма и локализуются в поверхностных венах конечностей и синусах мозговой оболочки.

Опухолевые тромбы развиваются при метастазиро-вании злокачественных опухолей путем пермиации, сопровождающейся врастанием опухолевой ткани в просвет вены с последующим тромбозом на ее поверхности. Опухолевый тромб способен расти по току крови (прогрессирующий тромб) по направлению к правому предсердию и в ряде случаев дорастать до правого желудочка и легочной артерии. Нередко при этом развивается тромбоэмболия ствола и мелких веточек легочной артерии с развитием венозной тромбоэмболии.

Септический тромб — инфицированный тромб, который обычно возникает при наличии гнойного воспалительного процесса в венах и окружающих тканях (гнойный тромбофлебит) или на створках сердечных клапанов (острый язвенный эндокардит при септикопиемии). Септические тромбы в венах закономерно обнаруживаются в септических очагах. Следует помнить, что они могут также развиться при катетеризации сосудов. И.В. Давыдовский называл септический тромб больным тромбом, так как в случае отрыва кусочков от него тромбоэмболов и циркуляции их

в кровотоке он является источником не только тромбо-, но и микробной эмболии и приводит к развитию генерализованного инфекционного заболевания, сепсиса.

Патологоанатомы на вскрытии встречаются и с такими образованиями, как кровяные сгустки. Тромб отличается от кровяного сгустка механизмами формирования, составом и морфологическими проявлениями (макро- и микроскопическими). Тромб образуется в результате сложных цепных реакций, возникающих при взаимодействии элементов сосудистой стенки, форменных элементов (прежде всего тромбоцитов) и свертывающей системы крови. Поэтому в составе тромбов имеется большое количество тромбоцитов в сочетании с другими форменными элементами крови и фибрином. Тромб также всегда имеет связь с внутренней оболочкой сосуда. Макроскопически тромб имеет гофрированную поверхность, крошащуюся консистенцию.

В отличие от тромба при формировании кровяного сгустка задействованы только факторы свертывающей системы крови. В связи с этим кровяные сгустки в основном состоят ИЗ фибрина, белков плазмы и эритроцитов, которые преобладают среди про чих форменных элементов. Кровяные сгустки не бывают спи ta ны со стенками сосудов. Макроскопически они имеют гладкую блестящую поверхность, эластическую консистенцию, распада. гаются свободно в просветах сосудов или гематом. Кровяные сгустки образуются в УСЛОВНО in vitro, когда кровь собирается и про бирки. В условиях in vivo они возникают в двух ситуациях: при жизни в полости гематом; посмертно — н просветах сосудов, ВО лостях сердца.

Значение тромбоза для организма противоречиво. С одной стороны, тромбоз необходим для остановки кровотечения при повреждении сосудов. С другой стороны, образование тромбов в просветах сосудов может стать причиной развития некроза органов (инфарктов и гангрен), а отрыв кусочков тромбов приводит к возникновению тромбоэмболических осложнений.

studfile.net

Ультразвуковое исследование венозной системы

Ультразвуковое исследование венозной системы Контрастная флебография

Контрастная флебография

Тромбоз кавернозного синуса — опасная для жизни человека патология, обусловленная закупоркой сгустком пещеристой пазухи мозга. Причиной патологии являются инфекционно-воспалительные заболевания глаз и носа с распространением инфекции в головной мозг. Заболевание проявляется сильной головной болью, ухудшением зрения, выпячиванием глаз, судорогами, диспепсией, спутанностью сознания, лихорадкой. Признаками тромбоза кавернозного синуса также являются: расстройство нервной системы, боль в шее при сгибании, отек век, потеря лицевой чувствительности. При отсутствии лечения больные с тромбозом кавернозного синуса могут впасть в кому. Часто заболевание приводит к развитию таких осложнений, как слепота, инсульт, дисфункция эпифиза. Прогноз заболевания часто неблагоприятный.

Тромбоз кавернозного синуса — опасная для жизни человека патология, обусловленная закупоркой сгустком пещеристой пазухи мозга. Причиной патологии являются инфекционно-воспалительные заболевания глаз и носа с распространением инфекции в головной мозг. Заболевание проявляется сильной головной болью, ухудшением зрения, выпячиванием глаз, судорогами, диспепсией, спутанностью сознания, лихорадкой. Признаками тромбоза кавернозного синуса также являются: расстройство нервной системы, боль в шее при сгибании, отек век, потеря лицевой чувствительности. При отсутствии лечения больные с тромбозом кавернозного синуса могут впасть в кому. Часто заболевание приводит к развитию таких осложнений, как слепота, инсульт, дисфункция эпифиза. Прогноз заболевания часто неблагоприятный.

Тромбоз кишечника возникает при перекрытии тромбом просвета сосудов брыжейки. При этом нарушается питание кишечника, развивается ишемия и некроз его стенки. Патология обычно развивается у пожилых людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Тромбоз мезентериальных сосудов проявляется схваткообразной болью в животе, тенезмами без отхождения кала, положительными симптомами острого живота, отсутствием перистальтики, напряжением передней брюшной стенки. У больных появляется кровавая рвота и кал с примесью крови, тахикардия, бледность кожи, лихорадка.

Тромбоз кишечника возникает при перекрытии тромбом просвета сосудов брыжейки. При этом нарушается питание кишечника, развивается ишемия и некроз его стенки. Патология обычно развивается у пожилых людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Тромбоз мезентериальных сосудов проявляется схваткообразной болью в животе, тенезмами без отхождения кала, положительными симптомами острого живота, отсутствием перистальтики, напряжением передней брюшной стенки. У больных появляется кровавая рвота и кал с примесью крови, тахикардия, бледность кожи, лихорадка.